Рувим Давидович Моран

(1908-1986)

Я-то знаю, я-то знаю,

Что я стою, что могу,

Доживать бы - хата с краю -

И не гнуть себя в дугу.

Говорю, а мне не верят:

Мол, кокетничаешь, брат,

И своею мерой мерят,

И гордынею корят.

А гордыни нет в помине,

Только беспощадный суд.

Как уложат в домовине,

Подытожат - все поймут.

Одинокий костёр

(Перевод из Мусы Джалиля)

Ночной простор. Я жгу костер.

Вокруг туман, как море...

Я одинок -- простой челнок,

Затерянный в просторе.

Горит бурьян. В густой туман

Он мечет сноп огнистый,

И смутный свет, минутный след,

Дрожит в пустыне мглистой...

То красный блеск, то яркий всплеск

Прорежет вдруг потемки.

То погрущу, то посвищу,

То запою негромко...

Огонь, светящийся во мгле,

Заметят ли, найдут ли?

На звук, летящий по земле,

Ответят ли, придут ли?

1936

Памяти А. Ахматовой

Пока я жив, и мир податлив,

Приснись мне, белый март, приснись

Сухим речитативом дятлов,

Скрипичной партией синиц;

Ладонь похолоди мне льдинкой,

Капелью залепи мне в лоб

И синим перышком с желтинкой

Слети, качаясь, на сугроб;

Хвати морозцем спозаранок,

Пускай на улочке крутой

Стальные змеи финских санок,

Шипя, виляют под пятой;

Царапни лыжами по насту,

Похлопай хвоей по руке

И девочкою голенастой

Мелькни в мохнатом свитерке.

Ей невдомек в азарте старта,

Что совершилось в эти дни

Так близко от её лыжни,

Кого отпела заметь марта,

Как будто Реквием былой

Закончив эпилогом новым,

Ктo на погосте поселковом,

Улегшись под крестом ольховым,

Смешался с милою землей!..

Снежная девушка

(Перевод из Мусы Джалиля)

В сияющий день на исходе зимы,

Когда оседает подточенный влагой

Рыхлеющий снег, от рассвета до тьмы

На горке Серебряной шумной ватагой

Крестьянские дети играли в снежки.

В тумане алмазной сверкающей пыли

Они кувыркались, ловки и легки,

Потом они снежную деву слепили.

Стемнело. Морозило. В твердой коре

Застыли сугробы, дремотой объяты.

И, девушку бросив одну на горе,

По светлым домам разбежались ребята.

А ночью повеяло с юга теплом.

И ветер, лаская дыханием влажным,

Нашептывал девушке сказку о том,

Как много прекрасного в солнце отважном:

-- Ты солнца не знаешь. Могуч и велик

Наш витязь блистающий, с огненным телом,

Глаза ослепляет пылающий лик,

И землю он жжет своим пламенем белым!

Но девушка только смеялась: -- К чему

Мне солнце твое и весна молодая?

Я ваших страстей никогда не пойму:

Из белого снега, из синего льда я,

И в сердце холодном не сыщешь огня.

Дружу я с морозом и с ветром студеным,

А с солнцем простой разговор у меня:

Захочет -- само пусть приходит с поклоном.

Светало. За лесом горел небосвод.

Могучее солнце взошло на пригорок,

Красавицу снежную манит, зовет,

Дарит ей лучей ослепительный ворох.

И девушка вздрогнула. Ранней зарей

В ней душу весна пробудила впервые...

Любовь задает нам загадки порой.

И жар ее плавит сердца ледяные.

И снежная девушка к речке плывет,

Влюбленная в солнце, совсем как живая,

Туда, где под ветром ломается лед

И льдины грохочут, друг друга сжимая.

И солнце пленилось ее красотой

И, сняв ледяное ее покрывало,

В объятиях сжало рукой золотой

И снежную девушку поцеловало.

Ее опалило волшебным огнем...

Охвачена неодолимым порывом

И вся растворяясь в любимом своем,

Она зажурчала ручьем говорливым.

Прозрачные капли блестят на лице --

То слезы любви. Не узнать недотроги.

Где гордая девушка в снежном венце?

Где сердце, что было так чуждо тревоге?

В объятьях любимого тает она,

Течет, и поет, и горит, и сжигает,

Пока не затихла, как моря волна,

Когда она берега вдруг достигает.

Лишь в землю последняя слезка ушла...

Где снежная девушка с песней бежала,

Там выросла роза, как солнце светла,

Как солнце, горячая пламенем алым.

Любовь, так и ты разливайся, горя!..

Мы с милой сольемся, как вешние воды,

Чтоб там, где любил я, где жил я все годы,

Багряные розы цвели, как заря.

4 декабря 1943 г.

Рувим Моран и его жена Илла Боруцкая

Сердечного удара на лыжне

Боюсь, и не в воскресный день, а в будний,

Когда лесок у станции безлюдней

Глухой тайги, увиденной во сне.

Вот так всю жизнь скользишь во мгле морозной,

Уверен в силе рук своих и ног,

И узнаешь, но только слишком поздно,

Что ты непоправимо одинок.

1969

Задумайся, задумайся

Над жизнью над своей,

Замученный без умысла

Рабочий муравей.

Как холку жесткой лямкою

Ты до кости протер

И, ртом беззубым шамкая,

До финиша допер...

Что было там, что не было -

Какой в том нынче прок?

Хоть все тебя и гневало,

Не шел ты поперек.

Бродил вокруг да около,

Не грешен и не свят.

Вот тут-то и в жестокую

Был переделку взят!

Эх ты, Обская губа,

Эх ты, жлобская судьба,

Матерная ругань

За Полярным кругом,

Суки да урки,

Мужики, придурки,

Яко благ, яко наг,

Одним словом - Облаг.

Балан твоя соломинка,

Тащи, дурак, тащи!

От кирочки да ломика

Трещи, костяк, трещи!

Все вытерпи и выстои,

Как должно муравью,

Дождись своей амнистии

И в кучу марш свою!

Опять тебе соломинки

По холмикам нести.

Балан как будто тоненький,

А холка - до кости.

Виновная, безвинная,

Душа, ты ждешь суда.

Тропинка муравьиная,

Куда ведешь, куда?..

1966

Давно не слышал я гудков

Столь неразгаданно печальных,

Не видел плещущих платков

На дебаркадерах причальных.

Как баржа, отплывает Плес

С пейзажем вечным Левитана.

Крепчает шлепанье колес,

Смолкает рупор капитана.

Лишь баба, влезшая на борт,

Все причитает так по-русски -

Корзину с вишней при погрузке

Помял матрос, гундосый черт,

И та на кожухе колесном

Исходит соком...

Вдалеке,

Край неба разодрав о сосны,

Закат разлился по реке.

Но вот темнеет тон свекольный,

И, как предчувствие беды,

Выходит прямо из воды

Затопленная колокольня.

Волна, толкаясь в низкий свод,

Проходит через первый ярус,

Сквозь сердце горечью плывет,

И капель радужный стеклярус

Вечерний ветер с гребня рвет.

1970

Схвачен в сумраке свинцовом,

Я помечен был судьбой.

Я, как птица, окольцован

И отпущен: "Бог с тобой..."

Как бы ни был путь мой долог,

Где бы я ни свил жилье,

Верит хитрый орнитолог,

Что вернут кольцо мое.

Бедный, вольный гость крылатый

Независимых высот,

Твой железный соглядатай

О тебе все донесет...

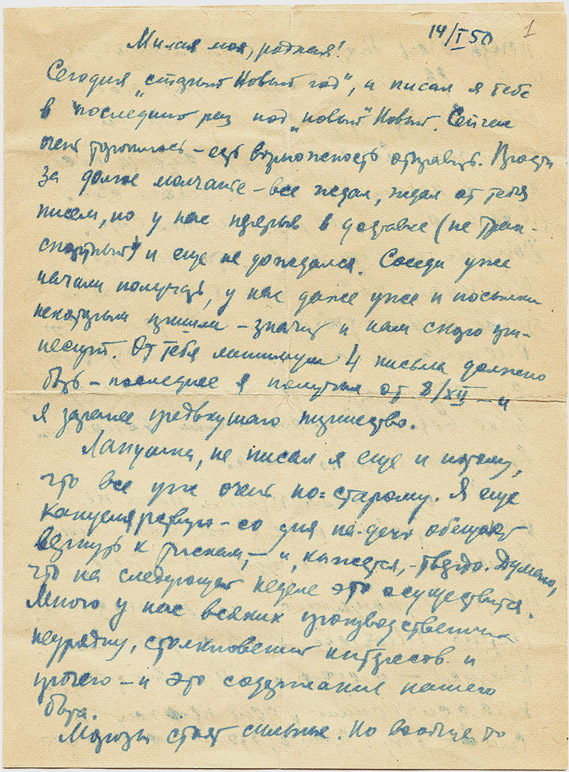

Письмо Р. Морана жене И.Боруцкой из ссылки. 1950 г.

На вышке смерть моя сидит,

Моя неволя,

Посвистывает и следит

За ветром в поле.

За ветром в поле потому,

Что дух свободный

Не может запереть в тюрьму

Начальник взводный.

Он может тело попугать

Штыком и пулей,

Разинь прикладом понукать,

Чтоб не уснули.

Душа же ходит напрямки

Сквозь все преграды,

И наплевать ей на штыки

И на приклады!

На ней невидимый ярлык:

"Не продается".

И об нее каленый штык,

Как прут, согнется.

Но нелегко ей быть такой

В неволе тяжкой.

Пора бы дать и ей покой,

Бедняжке.

1952 г. Сайхин

Открытие навигации

Праздничные знамена

Где-то шумят уже…

Строители Волго-Дона

Навалом лежат в баржe.

Им обещали свободу

За каторжный труд сверх сил,

Но только пустили воду –

Начальник про всё забыл.

Параша, полная смрада,

Да окрики часовых –

Такою была награда,

Придуманная для них.

Их заперли в душные норы

Без неба над головой,

И ветер с Цимлянского моря

К ним не пускает конвой.

Они плывут каналом,

Проложенным их трудом.

И солнце их жжет металлом,

И пот с них бежит ручьем;

Они привели в пустыню

Живительную волну,

И им же приходится ныне

Просить хоть каплю одну…

Баржа с невольничьим грузом

Стоит у причальной стены,

Но только верхушки шлюза

Из трюма едва видны,

И только парадная арка

Услышала с высоты,

Как в чреве железной барки

Кричали: «Воды! Воды!»

Буксир проплывает сонно,

Мерцает бакен во тьме,

Строители Волго-Дона

В плавучей поют тюрьме.

Но вот и песня замолкла,

Лишь слышен скрип якорей.

Встречает нас мачеха-Волга

Огнями своих лагерей…

Июль 1952 г. Волго-Дон. На барже.

Воспоминание о лагерном друге

Ох, наломал же дров

Мой друг Александрoв,

Егорьевский сапожник,

Философ и безбожник!

Средь темных мастеров

Болтал он будь здоров

Про нормы и отчасти

Насчет советской власти.

И долг исполнил свой

Стукач-мастеровой:

Подвел дружка впрямую

Под пятьдесят восьмую.

Кружится колесо,

Арест, допрос, ОСО.

И скорый суд неправый

Расправился с раззявой:

Услал надолго вон,

То бишь на Волго-Дон.

Там встретил я в ту пору

Александрoва Жору.

Два года, день за днем,

Мы шли в ярме одном,

Одну баланду жрали,

В один мороз дрожали.

Был у него свой склад

Ума, на все свой взгляд,

Решал он, как впервые,

Проблемы мировые,

Но видел, как росло

В обычной жизни зло.

Как все стремилось к воле,

Но без восторга, что ли,

И прав был: чуть живой

Вернулся в город свой,

Хотя и не режимный,

Но негостеприимный.

Дочь хворью сражена,

И скурвилась жена.

Хватало канители

С пропиской. В промартели

Тот самый друг-стукач

В начальничках... Хоть плачь!

И запил мой Георгий,

Солагерник мой горький.

С полгода тихо жил,

Налево туфли шил,

День начинал с полбанки.

Но как-то раз по пьянке

Схлестнулся сгоряча

С супругой стукача,

Швырнул в нее колодку,

Мильтона взял за глотку -

И воли не сберег:

Вновь заработал срок!

Зато уж не "фашистом",

А "патриотом" истым.

Ведь хулиган простой

Пред властью чист душой.

Замкнулся круг. Без друга

Остался я вне круга...

Глупец! Ты слышишь стук?

Ты замкнут в тот же круг.

Рувим Моран и его друг писатель Савва Дангулов

На ходу

(Шутка)

Завершив свои труды,

Выбрал путь окольный:

Патриаршие пруды,

Переулок Вспольный.

Тихий домик. Мезонин.

Старина московская.

Министерство. А за ним -

Метро "Маяковская".

Над гостиницей "Пекин"

Светит колоннада.

Ты сомнения покинь -

Плюйся, коли надо.

Ветер вдаль уносит лай

Патрулей ОРУДа.

Эскалатор оседлай,

Вглубь нырни покуда.

Но, рифмуя чепуху

С шумом заоконным,

Следуй русскому стиху

И его законам.

1977

Эти размеры трехсложные -

Дактили и анапесты.

Эти напевы острожные.

Эти ночные аресты.

Славное море священное

И омулевая бочка -

То ли бродяжья, нетленная,

То ль моя новая строчка.

И не по-книжному памятны

Грязи кровавой ошметки,

А прилипаешь губами ты

В стужу к железу решетки.

Или уснешь, успокоенный,

Или же, изгнан из рая,

В сумрачный омут промоины

Будешь глядеть, не мигая.

1978

Об осатаневшем мире

Мне и думать недосуг.

Я живу в своей квартире,

В собственном я жарюсь жире

И, бывает, без потуг

Побренчу на тайной лире.

Ходят тучи косяком

С грузом ливня или града,

Хоть прикинься простаком,

О тебе, таком-сяком,

Знают, помнят там, где надо,

Миг - и выловят сачком!

Постарей, живи в достатке,

Вкусно ешь и пьяно пей,

Снова умствуй без оглядки,

Речи гладки, все в порядке,

Еле слышен звон цепей,

Но с тобой играют в прятки.

Незавиден твой удел:

Пострашней цепей и плахи

Гнет смирительной рубахи,

Той, что в беспробудном страхе

На себя ты сам надел.

1979

Гололёд

Улицы зимней безумный разбег...

Где он, простор белизны неоглядной?

На тротуарах утоптанный снег

Так же, как на мостовых, - шоколадный.

Как этот зыбкий обманчив покров!

Каверз его предсказать невозможно!

Скрыл он каверны замерзших следов,

Гладкие скулы коварных бугров,

Подстерегающих шаг ненадежный.

Лед у домов посыпают песком,

Чтоб, поскользнувшись, не рушились люди.

Я-то с дорогою скользкой знаком,

много ледовых прошел перепутий.

Падал я только с высоких дерев,

Кости ломала мне сталь огневая,

Боль разрушения перетерпев,

Чутко ступаю, свой век доживая.

Что мне подножки зимы городской,

Сбитому с ног приполярною тундрой?

Если уже разбиваться нетрудно,

Лучше бы вдребезги - и на покой!

1986

Запнешься на полуслове,

Споткнешься на полдороге,

Погибнешь от полулжи.

Так значит, будь наготове,

В постыдной дрожи тревоге

И сам себя сторожи?

Неволя – моя недоля,

Свобода – моя забота,

Я – почва её семян.

Бесславна полуневоля,

Бесправна полусвобода,

И обе они – обман.

Возможна ли получестность?

Бывает ли полуподлость?

И где между ними грань?

Растленности повсеместность

Нам алиби тычет под нос,

Попробуй-ка, совесть, встрянь!

Убийцам ещё не страшно,

Блудницам ещё не тошно,

Беспечен ещё Содом,

И зло ещё бесшабашно…

Но Страшный-то суд уж точно

Не будет полусудом!

1967

Память

Забывается все на свете,

И слеза, подобно росе

Высыхающая на рассвете,

И лежанье ничком в кювете

Под бомбежкою на шоссе.

Не хранится в памяти смутной

И добро, что, как дар судьбе,

То ли ты оказал кому-то,

То ли кто-то воздал тебе.

Все забвенно, темно, туманно...

Но душа твоя, как ни странно,

Помнит глухо и тяжело

Не тебе нанесшее рану,

А тобой причиненное зло.

Могила Рувима Давидовича Морана на Востряковском кладбище в Москве