Елена Раскина, Михаил Кожемякин

Елабуга, отдай Марину!

пьеса

Действующие лица:

Марина – Марина Ивановна Цветаева, великая поэтесса Серебряного века

Мур – Георгий Эфрон (Мур), сын Марины Цветаевой, подросток

Сергей – Сергей Яковлевич Эфрон, муж Марины Цветаевой

Аля – Ариадна Эфрон, дочь Марины Цветаевой

Тарковский – Арсений Александрович Тарковский, поэт

Макс – Максимилиан Александрович Волошин, поэт

Пра – Елена Оттобальдовна Волошина (Пра), мать М.А. Волошина

Анастасия Ивановна – Анастасия Ивановна Бродельщикова, хозяйка дома в Елабуге

Бродельщиков – Михаил Николаевич Бродельщиков, хозяин дома в Елабуге

Валя – Валя Петрова, сотрудница елабужской библиотеки

Стасик – Станислав Романовский, подросток, будущий писатель

Сикорская – Татьяна Сергеевна Сикорская, писательница

Вадим – Вадим Сикорский, ее сын, подросток

Начальник Елабужского горотдела НКВД

Александр Петров – лейтенант госбезопасности, его заместитель.

В пьесе использованы стихотворения и проза М. Цветаевой, А. Тарковского, А. Эфрон и других поэтов и прозаиков ХХ века.

Пролог.

Август 1941 года. Разрушенная церковь Покрова Божией Матери в Елабуге. На руинах – двое. Марина Цветаева и мальчик-подросток, будущий писатель и поэт Станислав Романовский. Они еще не знают друг друга. Марина рассматривает чудом сохранившиеся фрески. На одной из них Св. Николай Мирликийский удерживает руку палача, занесшего над осужденными свой меч.

Стасик (перехватив взгляд Марины): Он спасет их, этот святой… Ведь они ни в чем не виноваты!

Стасик (перехватив взгляд Марины): Он спасет их, этот святой… Ведь они ни в чем не виноваты!

Марина: А если виноваты?

Стасик: Все равно спасет. Он же – добрый.

Марина: Это Николай Чудотворец. Ты знаешь такого святого?

Стасик: Знаю, мне мама рассказывала.

Марина: Ты молись ему. Всегда надо молиться. Ты – за меня, я – за тебя. Так и спасемся вместе. Тебя как зовут?

Марина Ивановна Цветаева (1892-1941)

Стасик (важно): Стас Романовский. Я из эвакуированных.

Марина: Я тоже из эвакуированных. Мы здесь с сыном. Он постарше тебя. Его Георгием зовут.

Стасик: А вы чем занимаетесь?

Марина: Я – поэт.

Стасик: Поэт… А я думал – поэты другие…

Марина (заинтересованно): Какие же?

Стасик: Ну, как Маяковский! Или как Пушкин. Или эта… Ну, на птицу которая похожа! На фотографии она еще с таким носом!! Как ее?

Марина: Анна Андреевна Ахматова. А что, не похожа я на поэта?

Стасик: У поэтов лица такие… гордые, светлые! А вы… Какая-то вы несчастная.

Марина: Когда-то у меня тоже было гордое лицо. В другой жизни. В другом месте. В другом городе…

Стасик: Это в Москве что ли? А здесь где вы живете?

Марина: Тут рядом, у фонтана.

Стасик: А, у «фонтала»? Местные его так называют! Там, где из ржавой трубы ржавая вода бьет, и женщины белье стирают?

Марина: Да. Теперь только такие фонтаны остались. Раньше другие были. Красивые…

Ни гремучего фонтана,

Ни горячих звезд…

На груди у Дон Жуана

Православный крест…

Крест… Значит, смерть … Значит, пора…

Стасик: Это вы стихи читаете? Красивые… Как музыка… Это вы написали? Здорово!

Марина: Сама. Только очень давно. В другой жизни. А ты где живешь?

Стасик: На улице Ворошилова. Тут рядом.

Марина: И я на Ворошилова. Мы еще встретимся обязательно. У фонтана… Поговорим… До свидания, Стасик.

Стасик: А как вас зовут?

Марина: Марина Ивановна.

Стасик: А фамилия ваша как?

Марина: Зачем тебе?

Стасик: Может, я в библиотеке ваши стихи взять хочу…

Марина: Попробуй. Я – Цветаева…Только вряд ли ты здесь мои книжки найдешь.

Стасик: Ну, если не найду, вы-то сами мне про фонтан еще прочтете? Только не про тот, где ржавая труба и вода ржавая, а про настоящий, как во дворце, или в большом, красивом городе…

Марина: Обязательно прочитаю…

Стасик: Я буду ждать! (хочет уйти)

Марина (хватает его за руку): Постой!...Так, значит, спасет тех несчастных Николай Чудотворец?

Стасик: Обязательно спасет!

Марина: Я устала верить в спасение. Но я постараюсь… Как раньше – в другой жизни. (Уходит).

Занавес

Один из авторов – литературовед и писатель Елена Раскина о работе над пьесой, посвящённой последним дням жизни Марины Цветаевой

Действие первое

Сцена первая

Август 1941 года. Марина Цветаева и ее сын Мур (Георгий Эфрон) во дворе елабужского дома Бродельщиковых, где прошли последние дни Цветаевой. Стоят у забора, одни. Воспользовавшись, что никого нет рядом, тихо переговариваются.

Марина: Мы привыкаем молчать, закрывшись от всего мира… В Париже мы тоже были одиноки, но там все же говорили – с людьми и между собой. А здесь, в этой нынешней России… Молчим даже друг с другом, а если и осмеливаемся говорить, то по-французски…

Мур: Как же можно говорить по-русски, если здесь все эти хорошие советские люди, и особенно – хозяева, следят за каждым нашим словом? Мама, мы в западне! Кого-нибудь из нас вынесут из этого жуткого дома вперед ногами! А, может, и обоих…

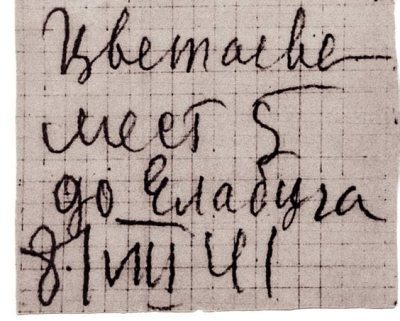

Марина Цветаева, Сергей Эфрон с новорождённым сыном Георгием (Муром) на руках и Ариадна Эфрон (Аля). Вшеноpы, пригород Праги, 1925 г.

Марина: Нет, Мур, солнце мое, не говори так! Все еще наладится! Папу и Алю освободят, мы вернемся в Москву, снимем комнату, заживем вместе…

Мур: Мать, неужели ты сама в это веришь? О папе давно нет вестей. Мы даже не знаем, жив ли он.

Марина: Жив, конечно – жив! Иначе и быть не может!

Мур: И все наладится?

Марина: Должно наладиться! И Аля вернется, и папа… Мы еще будем вместе!

Мур: Звучит красиво, как сказка… Скажи еще, что мы вернемся обратно во Францию…Ты и вправду так думаешь, мать?

Марина: А ты – разве нет?

Мур: А я перестал верить давно, еще в Москве, во время бомбежек, когда тушил зажигалки на крыше… Стоишь там, ждешь и думаешь – попадет по башке или мимо? И ничего – не убило! Зато перед девчонками ходишь гоголем! Герой! Хорошенькое развлечение! В Париже я даже представить себе этого не мог!

Марина: И не представил бы… Немцы не бомбили Париж!

Мур: Да, они просто взяли его – почти без боя… Французы сдались. Правительство велело армии сдать город, и она просто ушла! Но это не конец, еще все изменится! Мать, зачем мы уехали из Парижа?

Марина: Но там сейчас все равно немцы!

Мур: Ничего, мы бы пробрались на юг Франции, в свободную зону, или ушли бы к партизанам! Все лучше, чем здесь, в Совдепии!

Марина: Но ты же сам, сам вторил отцу и говорил, что все будет хорошо, что надо ехать в Советский Союз!

Мур: Я был дурак, и мне было тогда всего тринадцать лет! Как взрослые люди могут слушать подростка?! Да и там, в Париже, разве я знал, что такое Советская Россия, когда каждый день, каждый час кого-то хватают, сажают, высылают, убивают… Я ничего не знал, а вы мне не рассказывали! И отец твердил, как заведенный, что у нас здесь будет прекрасная, новая жизнь, и Аля тоже…

Марина: Но я-то никогда не говорила тебе так! Ты же знаешь мои стихи! Я всегда говорила, что нельзя вернуться в дом, который срыт! Россия-то наша:

Выпита, как с блюдца,

Донышко блестит…

Можно ли вернуться

В дом, который срыт?…

Мур: Тогда почему мы вернулись?

Марина: Нас вернули, Мур. Насильно вернули папины товарищи из НКВД, У нас не было другого выхода…

Мур: И где теперь папа? И где его друзья? Мы – одни… Клепининых посадили, Сеземанов, Алиных подружек… Всех, кто ездил к нам в Болшево…

Марина: Не могу поверить, что больше не увижу Сережу и Алю… Не может быть!

Мур: Тише, мать! Сюда идут! Пошли, сядем на крыльцо… Кури! И отвернись от меня! Делай вид, что ты на меня сердишься! Ну, давай же!

Сидят на крыльце, молчат, Марина курит. На крыльцо выходит хозяйка дома, Анастасия Ивановна Бродельщикова, пожилая, суровая женщина.

Анастасия Ивановна (сердито): И ничего-то Вы, Марина Ивановна, делать не умеете! Что же, все образованные – такие безрукие? Ну не умеете Вы чистить рыбу – попросили бы меня, я бы почистила! А то весь кухонный стол замусорили рыбьей чешуей! А грязи развели, а грязи! Или дали бы сынку почистить, может, у него лучше выйдет? Хотя куда ему! Наверное, такой же безрукий!

Анастасия Ивановна (сердито): И ничего-то Вы, Марина Ивановна, делать не умеете! Что же, все образованные – такие безрукие? Ну не умеете Вы чистить рыбу – попросили бы меня, я бы почистила! А то весь кухонный стол замусорили рыбьей чешуей! А грязи развели, а грязи! Или дали бы сынку почистить, может, у него лучше выйдет? Хотя куда ему! Наверное, такой же безрукий!

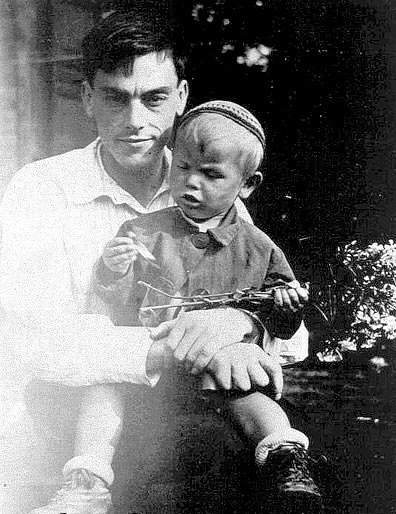

Билет на эвакуацию в Елабугу на пять мест: два – М.И. Цветаева с сыном, три – вещи. 8 августа 1941 г.

Мур (жестко): Вы не смеете оскорблять мать и меня! Мать – объективная ценность! Она – поэт! Покажите мне этот стол с чешуей, я сам уберу, без вас!

Анастасия Ивановна: Куда тебе, Жора! Ты ведь целыми днями тунеядствуешь, только книжки иностранные читаешь! А что в этих книжках написано? Нам, советским людям, сомнительно! Мы – языкам буржуйским не обучены…

Мур: Я не Жора, и не называйте меня так! Я – Георгий…

Анастасия Ивановна: Ишь ты, Георгий! Вырасти сначала, человеком стань, а потом уже Георгием звать тебя будем… Вот, навязали мне вас в квартиранты… (внезапно, глядя в упор) А правду говорят, что Вы – белогвардейцы?!

Мур (вспыхивая): Каждый человек имеет право на уважение, и Вы не вправе нас оскорблять! (от волнения переходит на французский). Je vous meprise. Vous êtes une femme sale![1]

Анастасия Ивановна: Чего-чего? Соль-то тут причем?

Марина (испуганно): Мур, замолчи!

Мур (в сторону): А что? Она все равно по-французски не понимает.

Марина (к хозяйке, примирительно): Анастасия Ивановна, простите, пожалуйста, я уберу эту проклятую чешую… И не белогвардейцы мы вовсе. Мой муж и дочь вернулись в Советский Союз добровольно. Муж оказал большие услуги советской власти.

Анастасия Ивановна: Знаем мы, какие услуги он оказал! За такие услуги у нас в тюрьму сажают! Сидит он у Вас, и дочь тоже, всем известно…

Марина: Это ошибка. Их скоро отпустят. Разберутся и отпустят.

Анастасия Ивановна (недоверчиво): Поживем - увидим… Вы чешую убирать будете, или как?

Марина: Конечно, уберу…

Мур: Мать, я сам… (уходит с Анастасией Ивановной).

Марина остается одна, сидит на крылечке, курит. К калитке подходит старик Бродельщиков, хозяин дома. Он только что вернулся с Камы, с рыбной ловли. В руках – ведро с пойманной рыбой, удочка, садки.

Марина: Как рыбалка, Михаил Николаевич?

Бродельщиков: А что – рыбки купить желаете? Так я могу продать… Или обменять – на сахар. Старуха моя говорила, у Вас сахар имеется?

Марина: Пока есть. Но, может быть, лучше нитки для вязанья? У меня есть чудесные нитки. Парижские…

Бродельщиков: Ишь ты, заграничные! Ну, давайте нитки! Смотрю я, много у Вас чудных вещей… У пацана Вашего на курточке застежка такая странная… У нас такие только у летчиков есть. Я в кино видел.

Марина: Это называется змейка… Во Франции у всех такие застежки на куртках и на сумках…

Бродельщиков: Ну так когда нитки закончатся, Вы мне застежку Вашу и спорите! Я старухе велю ее ко мне на телогрейку пришить. Буду ходить, как летчик. Или продам кому…

Марина: Ну у Мура же тогда куртка не застегнется! Он простудится осенью! Мы подождем со змейкой пока. Пусть носит.

Бродельщиков: Ну смотрите… Я бы на Вашем месте все распродал… А то арестуют Вас – всё в доме на Набережной окажется. У товарищей из НКВД. А так: продадите и заначку себе сделаете, родным в Москву деньги перешлете… Или там – продукты… Чтобы было на что родственникам передачи Вам собирать да отсылать.

В этом доме хозяев Бродельщиковых по ул. Ворошилова, д. 10 Марина Цветаева и её сын Георгий (Мур) получили комнату по распределению горсовета Елабуги. В нём она прожила всего двенадцать дней до своей трагической кончины 31 августа 1941 г.

Марина (с испугом): Почему Вы так уверены, что нас арестуют?

Бродельщиков: А чего тогда в дом наш эти, с Набережной, ходят да бумаги ваши смотрят?!… Я – ничего. Мое дело – сторона. А Вы готовьтесь… Продайте эту Вашу чудную застежку… Я Вам за нее цельную щуку дам!

Марина (зло): А если не нас арестуют, а Вас?

Бродельщиков: А нас-то за что? Мы людям с Набережной не мешаем их дело делать…

Марина: Не мешаете им рыться в наших вещах? И Вам не стыдно?!

Бродельщиков: И за что нам стыдиться? За то, что мы родной советской власти помогаем? Вы, чем меня сволочить, лучше бы о себе подумали… Да о пацане Вашем… Вас арестуют, его – в детдом, а в детдоме заначка пригодится… Покумейкайте насчет змейки-то! Потом поздно будет.

Марина: Мы ничего плохого не сделали. Нас арестовывать не за что. Устала я, к себе пойду.

Бродельщиков: С чего ж это Вы так устали? Писаниной что ли своей занимались? Так не работа это. Баловство…

Марина: Я работу ходить искала. В библиотеке была, в техникуме, в школе, в больнице… Всю Елабугу исходила. Ноги у меня давно болят. И пухнут… А от ходьбы еще больше распухли…

Бродельщиков: И что? Не берут Вас на работу-то?

Марина (грустно): Не берут… Нигде.

Бродельщиков: А кто ж Вас возьмет, белогвардейку!

Марина: Я – не белогвардейка, я устала вам это повторять.

Бродельщиков: Ладно, белогвардейка – не белогвардейка, мое дело – сторона! Тащите лучше Ваши нитки заграничные, а я Вам рыбки дам, пожарите пацану вашему. Мы – чай, люди, не звери. Только стол больше не мусорьте, а то старуха моя сердится.

Марина: Сын уже убирает… Я – случайно… Задумалась…

Бродельщиков: Все-то вы думаете, только не о том! Вы лучше насчет застежки покумекайте! Чего хорошим вещам пропадать?! (заходит в дом).

Возвращается Мур. Руки куртки закатаны по локоть, вид сердитый.

Мур: Ух, проклятая баба, пока стол чистил, она все меня ругала… Еле сдержался… Не научили меня во Франции на женщину руку подымать. Хотя какая она женщина? Название одно. Я тут, в Елабуге, красивых женщин почти не видел. Только в Москве… И когда на пароходе в эту деревню татарскую плыли… Хотя с чего им быть красивыми? Запуганы все, глаза опущены, лица серые от страха…

Марина: Да, страх лицо уродует. И душу… Я здесь тоже стала старухой.

Мур: Ты, мать – поэт. А поэты не стареют!

Марина: Шутишь? Еще как стареют…

Мур: А папа говорил, что ты – молодая… И друг этот твой, поэт, Тарковский – тоже… У тебя был с ним роман, да, мать?

Марина: Мур, что ты такое говоришь! Как ты можешь!

Мур: Я давно знаю, что ты разлюбила отца. Он же – не герой. Только казался таким. А ты любишь героев. Таких, как дядя Костя.

Марина: Дядя Костя? Родзевич? С чего ты взял?

Мур: Догадался… Только ты своих в беде не бросаешь, и отца не бросишь…

Марина (задумчиво): Да, не брошу… Марина Мнишек за Лжедмитрием на гибель не пошла – а я пойду! Его – на копья, и я – тоже… Как написала: «И повторенным прыжком – на копья!». Из-за тебя только, сын, и живу. Да и дядя Костя – не герой. Он запутался, заблудился… Как папа.

Мур: Молчи, мать, или говори по-французски! Сюда идут…

Марина: Je tais, mon cher fils, je tais [2]…

Возвращается Бродельщиков, спрашивает настойчиво:

Бродельщиков: Так что Вы решили насчет ниточек? Настасья Ивановна ими больно интересуется. Вязать решила.

Марина: Сейчас принесу… (уходит в дом).

Бродельщиков: А ты, Жора, чем это занят?

Мур: Я не Жора, я – Георгий!

Бродельщиков: Один хрен… В школу ходишь?

Мур: Устраиваюсь…

Бродельщиков: Вот и устраивайся, а то нечего баклуши бить!

Мур: Это Вас не касается!

Бродельщиков: Еще как касается! У нас, в советской стране, никто бездельничать права не имеет.

Мур: Я пойду рыбу на Каму ловить, чтобы Вы мать не обирали! Эти нитки дороже, чем Ваша щука, стоят…

Бродельщиков: Ишь ты! Это я-то твою мать обираю? Я вам помогаю, чтобы вы с голоду не пухли в военное время… А вы – неблагодарные! Навязали вас на нашу голову! Разве я б вас сам пустил? И пайка у вас нет…

Мур: Навязали? Кто же нас Вам навязал? Люди с Набережной?

Бродельщиков: Об этом тебе знать не положено. Мы – люди маленькие.

Мур: Хотите змейку с моей куртки даром получить?

Бродельщиков: Ишь ты! Неужто задаром?

Мур: Меня предупредите, когда они в следующий раз придут.

Бродельщиков: С Набережной-то? Да откуда мне знать?

Мур: Тогда скажите, что они у нас ищут…

Бродельщиков: И, правда, застежку отдашь, пацан?

Мур: Правда…

Бродельщиков: Дневниками вашими они интересовались… Материн – читали. Твой – не нашли. Видать, ты его хитро спрятал. Спрашивали, пишет ли Марина Ивановна эти… Как это? Стихи…

Мур: Отвечайте им, что не пишет больше. Нет у нее вдохновения. Ни на стихи, ни на прозу. Молчит она. И я молчу.

Бродельщиков: Ладно, так и скажу, пацан. Иди, выпарывай свою застежку.

Появляется Марина с нитками.

Бродельщиков: Ну вот и ладно, ну вот и хорошо… (внимательно рассматривает нитки). Хорошие ниточки, заграничные, сразу видно. Идите на кухню, Марина Ивановна, там Вас старуха моя рыбкой одарит…

Мур: Ну ж и одарит! C`est drole! [3]

Бродельщиков: Молчи, пацан! Дролю какую-то вспомнил… О чем речь, не пойму… Не нравится – сам лови!

Уходит с Мариной. Мур остается один.

Мур: Попали мы с матерью в эту Елабугу, как в петлю. Добром это не кончится… Западня! Западня!! Все следят, все доносят… Пойду к Сикорским…

Занавес

Сцена вторая

Деревянный дом, в котором снимает комнату писательница Татьяна Сергеевна Сикорская. Мур и Вадим Сикорский, сын Татьяны Сергеевны, во дворе, у калитки.

Вадим: Ты работу искал? Выходит?

Мур: Куда там! Всюду был: в мастерских, в универмаге местном, в сберкассе, на почте… Нигде – никаких мест! Как сговорились все – меня не брать!

Вадим: Это совпадение. Мест в городе и вправду мало.

Мур: Может, и совпадение, а, может, и нарочно… Мать вот тоже никуда не берут… Ну ничего, если переедем в Чистополь, устроюсь учеником токаря. Туда военные заводы эвакуируют. Сразу три завода, говорят…

Вадим: Пойдем к нам, тебя мама покормит.

Мур: Да я сыт, Димка, не стоит. Мать нитки для вязанья, парижские, за рыбу продала.

Вадим: И много рыбы дали?

Мур: Хозяева наши - жмоты, они много не дадут. Так, пару окуньков. Жаль нитки – хорошие были, таких здесь не найдешь…

Вадим: Пошли сами рыбу ловить…

Мур: А удочки у тебя есть?

Вадим: У наших хозяев одолжу.

Мур: А если не дадут?

Вадим: Тогда утащу, на время, а потом верну.

Мур: Смотри, в воровстве обвинят. Я бы сам у Бродельщиковых удочки стащил, да меня мать пугает, что они в милицию заявят. А нам сейчас светиться никак нельзя… Сам знаешь, мы – под надзором.

Вадим: Об отце и Але нет известий?

Мур: Все по-прежнему. Идет следствие. Хотя что там идет – стоит… Там же все заранее решили! Я раньше на Мульку Гуревича надеялся, Алиного друга, он в органах работает, он мог бы помочь… Но Мулька ничего сделать не может. За отцом парижский след тянется.

Вадим: Какой такой след?

Мур: Я здесь говорить не могу, в чужом доме. Всюду глаза да уши. Вот пойдем одни погулять куда-нибудь, я тебе расскажу.

Вадим: Ну, пошли на Чертово городище? Или, хочешь, совсем не рассказывай, если не доверяешь.

Мур: Я тебе верю, Димка, ты – свой. Был у меня один верный друг – еще по Парижу – тоже Димкой звали. Сеземан. Где он сейчас, не знаю…

Мур: Я тебе верю, Димка, ты – свой. Был у меня один верный друг – еще по Парижу – тоже Димкой звали. Сеземан. Где он сейчас, не знаю…

Из дома выходит Татьяна Сергеевна Сикорская.

Сикорская: Здравствуй, Георгий! Как мама?

Марина Цветаева с сыном Георгием (Муром) Эфроном

Мур: Плохо мама. Всего боится. Да еще Бродельщиковы эти все время ее допекают.

Сикорская: Ей надо уехать, в Чистополь. Я уже говорила… Там литературная общественность, эвакуированные писатели, почти весь Союз… Туда скоро приедет Пастернак… И Тарковский… Ей там помогут. Там можно укрыться – среди людей. А здесь она одна, как перст.

Мур: Я говорил ей, она скоро поедет в Чистополь, на проверку. Если сможет найти там работу и комнату, мы переедем. Я только на это и надеюсь. Здесь – дыра, западня, этап! Пригнали нас сюда, как по этапу!

Сикорская (осторожно): Это не этап, это эвакуация…

Мур: Один черт…

Сикорская: И все-таки нужно бороться… За жизнь!

Мур: Мать сломлена, она не может больше бороться…

Вадим: Мама, не мучь Георгия вопросами! Видишь, ему тяжело тебе отвечать. Мур, пошли на Чертово городище. Георгинов нарвем для Марины Ивановны. Может, ей от цветов полегчает.

Сикорская: Идите, мальчики. Мариночка Ивановна цветы любит… Посмотрит на них – и улыбнется… (Уходит в дом).

Занавес

Сцена третья

Старинная башня под названием «Чертово городище». Древнее Кремля. Кама, закат. Вадим и Мур сидят на холме над Камой. Внизу – паром с отбывающими на фронт красноармейцами – в одну сторону, с эвакуированными – в другую, рыдания женщин, люди, толчея, страх, надежда…

Мур (смотрит на Каму, на паромы): А помнишь, как мы на этом ветхом пароходишке сюда плыли? Вонь, грязь, духота…

Вадим: Какие-то важные партийные работники позанимали все каюты, а мы – как селедки в бочке… И воровство кругом… Отвернешься на минуту, а багажа и нет…

Мур: Ловко мы с тобой багаж стерегли: ночь кругом, чернота, а мы на палубе, не спим, как дозорные…

Вадим: Что б твоя мать сейчас продавала, если бы мы багаж проворонили?

Поэтесса Татьяна Сергеевна Сикорская (1901-1984), знакомая М.И. Цветаевой, которая была с ней в эвакуации в Елабуге в августе 1941 г.

Мур: И верно… На французскую шерсть и серебряные ложки много бы охотников нашлось…

Вадим: А ты еще заснул в самый важный момент, когда я отошел на минутку. Моя мать тебя разбудила! А Марина Ивановна днем все сидела, сгорбившись, на тюках. Такая несчастная, потерянная… Мне ее очень жалко было…

Мур: Говорил я матери, не надо уезжать из Москвы! Не послушалась… Немецких бомб испугалась… А, может, ей велели уехать. Приказали.

Вадим: Кто?

Мур: Известно, кто – НКВД. Пригнали нас сюда, как по этапу. Нам с матерью в Чистополе сойти не разрешили.

Вадим: И нам. Только Елабуга. Распределили нас сюда…

Мур: Значит, мы ссыльные.

Вадим: Нет, эвакуированные.

Мур: Эвакуированные – это там, в Чистополе, где советские писатели с семьями, а мы, в Елабуге, люди – второго сорта. Потому я тебя и не опасаюсь. Чего бояться товарища по несчастью? А где твой отец?

Вадим: В Москве остался. Мать к нему поехать хочет. Если позволят. И сюда его потом привезти. А твой? Что он такого сделал?

Мур: Сам толком не знаю. Раньше думал, что отец – герой, разведчик, советской власти служит. Правда, в Гражданскую войну он воевал не в Красной, а в Белой армии. А потом…

Вадим: Что потом?

Мур: А ты меня не выдашь? За нами с матерью все следят. Мы даже между собой по-русски не говорим почти. Только по-французски. Старуха Бродельщикова на мать злится: «Мол, не хочешь ты с нами, с простыми людьми, знаться и на человеческом языке говорить…». А о чем с ней говорить? Сразу в НКВД доносить побежит. Вот мать сидит с ней на крыльце и молча курит. А та злится…

Вадим: Я говорил: не хочешь – не рассказывай… Я – не следователь, выпытывать не буду.

Мур: Если все время молчать и всех бояться – с ума сойдешь. Я матери твоей сначала не верил. Думал, раз она известный советский поэт-песенник и в песнях своих всю эту жизнь хвалит, значит, мы с Мариной Ивановной для нее – враги…

Вадим: Мама – просто осторожная. Но она – не стукачка. И я – не стукач.

Мур: Я вам верю. И Марина Ивановна вам верит. Потому и рассказываю тебе про отца. Отец из Парижа уезжал все время куда-то – в Испании был…

Вадим: Ого! За республиканцев воевал? Молодец!

Мур: Вот и я так думал… Только люди в Париже пропадать стали. Бывшие друзья отца, с которыми он в Белой армии служил. Агенты НКВД людей прямо на улице хватали и возвращали в Союз. Насильно.

Вадим: Ну и что такого? Они же – враги…

Мур: Они – люди… И не хотели в Союз. Гражданская война давно закончилась. Пусть бы каждый жил, где живется.

Вадим: А отец твой тут при чем?

Мур: Все вокруг считали, что отец причастен к похищениям. Ну, тех людей, которых на улице хватали… Что он работает на НКВД. Да он и не скрывал, он этим гордился… Говорил, что искупает свою вину перед советской властью. Только нас в Париже русские эмигранты начали обходить стороной, словно зачумленных. Отца считали предателем. Мать плакала… Она говорила, что отец – честный человек, но его доверие могло быть обмануто. Отец многих бывших белых офицеров и просто эмигрантов уговорил на родину вернуться.

Вадим: Так может хорошо, что они вернулись на родину…

Мур: Хорошо-то хорошо, только где они все? Мы сначала на даче жили, в Болшеве, так на этой дачке паршивой всех арестовали… Соседей наших, друзей отца, Алю, сестру мою, Алиных подруг, самого отца… За что? Я раньше думал, отец идее служит. В Союз, на родину с ним рвался. А тут такое творится… Выходит, он людей из Франции сманивал – на гибель! А потом и сам – пропал. И нас за собой потянул…Угробят, видно, моего отца скоро. И сестру не пожалеют.

Вадим: Но ведь он все равно бывший белый офицер! Меня в школе учили, что в Белой армии воевали враги советского народа.

Мур: А еще чему тебя в школе учили? Что у вас здесь хорошо живется? Я раньше думал, что во Франции плохо. А теперь каждый день знаешь, что вспоминаю?

Вадим: Что?

Мур: Как парижское метро пахнет. Ну не смейся! Странный у него такой запах… Резины и фиалок! Одновременно, понимаешь! Снится мне этот запах и улицы, и метро, и люди веселые, не то что у вас…

Вадим: Сейчас в Париже – немцы.

Мур: Это не важно. Это пройдет. Франция еще будет свободной… Только я туда едва ли вернусь…

Вадим: Ты же – русский!

Мур: Это я во Франции думал, что я – русский. А сейчас понимаю, что француз! И пробор мой на голове, и ботинки, которые я до блеска начищаю, чтобы не опуститься, все это – французское! И чистота, и красота, и все, что я люблю – французское!

Вадим: А книги? А стихи? Марины Ивановны стихи?

Мур: Стихи – русские. И потому – я здесь, а не там. Родители за меня решили. Отец нас в грязную историю втянул, а мать решила собой за отца пожертвовать. Вот мы и здесь…Мать думает, это и благородно, и героически – собой пожертвовать! Но я-то жить хочу! И знаешь, что самое-то страшное! Что мать собой не за любовь к отцу пожертвовать хочет, а за жалость! Жалеет она его, а не любит…

Вадим: Ну ты же читал Достоевского… Помнишь, как в «Идиоте» Рогожин говорит князю Мышкину: «Что это за жалость, которая посильнее моей любви будет?!».

Мур: Знаешь, как во Франции про такие вещи говорят?

Вадим: Как?

Мур (иронически): Русские моменты! Жертвовать собой нужно только из-за любви, а не из-за жалости! Отца, если хочешь знать, эта материна жалость всегда унижала. Он всё хотел перед матерью героем показаться… Хотел стать героем, а стал – предателем. Своих же бывших друзей на верную смерть отправлял.

Вадим: Ты думаешь, белые за правду воевали?

Мур: Трудно сказать. Но почти все, кого я видел, из бывших белых офицеров, – очень достойные люди. И Россию они любят, и тоскуют по ней… И отец тосковал.

Вадим: Значит, вы с Мариной Ивановной и вправду – белогвардейцы…

Вадим: Значит, вы с Мариной Ивановной и вправду – белогвардейцы…

Мур (резко): Ну и что? Пойдешь на меня доносить?

Вадим: Я друзей не предаю. И тоже о многом задумываюсь. Среди маминых знакомых многих арестовали. Но мы таких вещей, как ты, вслух не говорим. Боимся.

Мур: А я – француз. И не боюсь. Нет во мне этого вашего русского рабства!

Георгий Сергеевич Эфрон (Мур) (1925-1944) – сын Марины Цветаевой и Сергея Эфрона. Чистополь, сентябрь 1941 г.

Вадим (оскорбленно): Это не рабство! И рабство – не русское!

Мур: А что? Осторожность? Какая? Советская?

Вадим: Наверное…

Мур: Вот видишь! Ты и сам говоришь как белогвардеец!

Вадим: Ладно, пойдем георгины для Марины Ивановны рвать…

Мур: А давай лучше сначала к Чертову Городищу сходим! Ребята местные рассказывали, что это древняя башня. Колдовская. А мать говорит, что она – древнее Кремля.

Вадим: А я слыхал, что страшная это башня и ходить туда не стоит. Старики здесь говорят, что ее черт построил.

Мур: Может, и так. Только в ней будущее узнать можно. Когда зайдешь туда – так и привидится.

Вадим: А зачем тебе свое будущее знать?

Мур: А вдруг увижу, что во Францию вернусь когда-нибудь, а не сдохну в Елабуге этой проклятой?

Вадим: Если веришь – вернешься обязательно…

Мур: Это сказка. Так не бывает. А бывает так: нас с тобой скоро призовут в армию, отправят на фронт, тут и сказке нашей конец. А все равно лучше на фронт, чем в тюрьму!

Вадим: В Советском Союзе детей не сажают.

Мур: Мне скоро шестнадцать будет. Уже сажать можно. Так лучше на фронт… Мать жалко… Она совсем одна останется.

Вадим: Ладно, пошли в твою Чертову башню. Любопытно, что нам привидится, если ноги на развалинах не переломаем...

Мур и Вадим идут к руинам древней башни на Чертовом городище. У самой башни Мур вдруг замирает на месте, потрясенный.

Мур: Мама!!! Стой, Вадим, не ходи дальше!

Вадим: Георгий! Что такое?

Мур: Я мать увидел…

Вадим: Как? Сейчас? Что она делала?

Мур: Она висела… В петле… Мертвая… Лицо в кровоподтеках... Страшно мне, пойдем отсюда… В церковь какую-нибудь пойдем… Есть же в этом городишке церкви…

Вадим: Все разрушенные. В Гражданскую войну здесь, в Спасском соборе, всех священников расстреляли…

Мур: Кто расстрелял?

Вадим: Красные…

Мур: А ты говоришь, что красные – герои…

Вадим: Ничего я не говорю! Жаль мне священников и собор жаль…

Мур: Пошли в Покровский собор. Он прямо около нас.

Вадим: Там же одни руины…

Мур: Пошли к руинам. Мать туда ходит.

Вадим: Погоди, мы же хотели георгинов нарвать для Марины Ивановны. Половину – ей, половину – в церковь отнесем.

Мур: Правильно… В церковь лучше с цветами. Богу в дар… Чтобы помог…

(Уходят).

Занавес

Сцена третья

Марина и Бродельщикова сидят на крыльце дома, молча. Марина курит самосад. Бродельщикова выжидающе смотрит на нее. Марина ушла глубоко в себя, вдруг, тихо говорит…

Марина: Сережа!

Анастасия Ивановна: Это кого Вы зовете, Марина Ивановна? Сергеем вроде мужа вашего кличут. Интересуюсь: его зовете – или кого другого?

Марина: Давайте помолчим, Анастасия Ивановна. Подумаем. Каждая – о своем.

Анастасия Ивановна: Ну не хотите говорить с простыми людьми, так и молчите себе, как рыба...

Некоторое время сидит рядом с Мариной, обе молчат. Анастасия Ивановна сердито уходит в дом.

Марина: (подходит к калитке, тихо зовет): Сережа …

Занавес

Сцена четвертая. Ретроспекция

Коктебель. Дом Волошина. Лето 1911 года. Вечер. Закат. На террасе, за длинным дощатым столом, Макс Волошин и Пра (Елена Оттобальдовна Волошина, мать Макса), пьют чай. Пра – в длинной кофте-казакине, сшитом из крымских татарских полотенец, и в широких шароварах, темно-синих, внизу заправленных в оранжево-кирпичные ботфорты с отворотами. У Пра – твердо сдвинутые брови и плотно сжатые губы, вид властный и решительный. На шее – серебряный свисток. Макс в коричнево-лиловой хламиде, доходящей до щиколоток, подпоясан толстым шнуром. На ногах – чувяки. Его густые, плавно-волнистые волосы перевязаны жгутом из трав. Вид – непреклонно-мягкий, скорее женственный.

Пра (сердито): Марина женится на Сереже Эфроне… На этом чахоточном недоросле! Юноша бледный со взором горящим! Таким, как он, надобна не жена, а нянька!

Макс (осторожно): Прости, мама, только Марина не «женится», а выходит замуж...

Пра (резко): Не учи меня, Макс! Именно что женится… Мужской дух в ней, в Марине, а Сергей этот – барышня, институтка. Только представляет из себя! Героем хочет казаться, а не выходит!

Макс: Марину не переубедишь. Вчера днем они пришли с моря. Она сказала: «Я загадала, что тот, кто найдет мне на берегу сердолик, будет моим мужем. А нашел Эфрон». Теперь Марина собирается за него замуж.

Пра: А если бы сердолик нашел ты, что тогда? Она вышла бы за тебя?

Макс: Ты забываешь, мама, что у меня есть Марго. Я никак не могу составить партию Марине.

Пра: А зря. Может, как раз ты ей и пара, а не этот жалковатый Сергей Эфрон.

Макс: Мама, но я же женат! Женат на Марго Сабашниковой, если ты соизволила забыть!

Пра: Я слыхала, что твоя Марго открыто отдает предпочтение поэту Вячеславу Иванову. Разве не так?

Макс: Мама, не все так просто, как тебе кажется… У Марго к Вячеславу – духовная любовь. Эта любовь выше земных условностей!

Пра (жестко): В наше время сказали бы, что жена наставляет тебе рога, Макс. Хотя, конечно, я безнадежно устарела. Теперь появились новые туманные слова для обозначения самых обычных вещей. Однако же, зачем все так усложнять?

Макс: Мама, не надо об этом. Давай лучше о Марине.

Пра: А что, Марина? Марину жалко. Сама, дурочка, в петлю лезет. Да, да, в петлю!

Макс (непроизвольно берясь рукой за шею): Отчего же в петлю, мама?

Пра: Так мне показалось, прости, Господи! (крестится). Обузу на себя берет, а муж должен быть опорой. К тому же, уж слишком они торопятся даже для вашей рано созревающей литературной молодежи: ей шестнадцать, ему – семнадцать!

Макс: Марина рассказывала, что у ее матери, еще до Ивана Владимировича, до замужества, был возлюбленный с инициалами С.Э. Больше о нем ничего неизвестно. Вот, Марина и решила, что у нее тоже будет С.Э. – Сергей Эфрон.

Елена Волошина (Пра), Максимилиан Волошин, Сергей Эфрон, Ариадна (Аля) и Марина Цветаева. Коктебель, 1913 г.

Пра: Сказки в голове у этой особы, а ведь уже не девочка! Разве так пристало выходить замуж барышне из известной и почтенной семьи? Ведь мать-то ее вышла не за таинственного С.Э., которого, возможно, никогда и не было, а за профессора Цветаева! А что если Сережа сердоликовую бусу у татарина на берегу купил, а потом Марине и подсунул: «Вот смотри, что я нашел!». Если обманул ее?

Макс: Этого мы уже не узнаем.

Пра: Тогда нужно предупредить профессора Цветаева. Сколько лет твержу тебе, что все важнейшие шаги в жизни надобно совершать с ведома и одобрения родителей, людей, наделенных…

Макс (обрывает ее): Но мама, Марина все равно не послушается! Она упрямая. Все равно выйдет замуж за Сережу.

Пра: А я говорю: женится она на нем, именно женится! Вот, изволь полюбоваться – наши скороспелые влюбленные возвращаются с моря…

Марина и Сергей, держась за руки, входят во двор дома Волошина, поднимаются на террасу.

Марина (радостно): Елена Оттобальдовна, Макс! Мы с Сережей скоро поженимся!

Пра (иронично): Не иначе, ты сделала ему предложение – и он не отказал…

Сергей (мгновенно вспыхивая): Как вы смеете так говорить обо мне! Я не потерплю издевательств даже от дамы… Я сам сделал Мариночке предложение!!

Макс: Будет, Сережа, успокойся… Мама не так выразилась…

Сергей: Я знаю, Елена Оттобальдовна, вы недолюбливаете меня, но в данном случае…

Марина (вмешиваясь): В данном случае все решено окончательно и бесповоротно.

Пра: Когда решают окончательно и бесповоротно, всегда потом жалеют.

Сергей: Вы не смеете вмешиваться в наши дела!

Пра: Конечно, не смею, мальчик… Куда мне, старой и никчемной женщине, с вышедшим из употребления жизненным опытом…

Макс: Мама, Сережа, прошу вас! Хватит же ссориться! Давайте лучше пить чай … Садитесь с нами (протягивает Марине чашку).

Марина: Садись, Сережа, все хорошо…

Пра, (в сторону, сердито): Лучше не бывает…

Макс: Поздравляю, Мариночка! Поздравляю, Сережа…

Марина и Сергей сидят, обнявшись. Пра, из-за самовара, недовольно смотрит на них. Волошин смущен. Кровавый закат над морем.

Занавес

Сцена пятая

В мире воображения и памяти Марины Цветаевой снова появляется ее муж, Сергей Эфрон – такой, каким она видела его в Болшево, накануне ареста, в последние дни их совместной жизни.

Сергей: Теперь кончено! Меня приговорили к расстрелу, Мариночка. Ты еще этого не знаешь и лучше, чтобы не знала. Исчез – и все. Пропал без вести. Как на войне.

Марина: Я догадалась об этом, когда перестали принимать передачи. Но не хотела верить… Ни за что на свете… И сыну говорю, что мы еще встретимся.

Сергей: Вот это напрасно. Пусть мальчишка знает правду. Он должен быть сильным. Не таким, как я.

Марина: Разве ты не был сильным?

Сергей Эфрон и Марина Цветаева. Москва, 1911 год

Сергей: А разве ты не знала? Ты же всегда относилась ко мне снисходительно и терпеливо, как к ребенку. И в то же время хотела видеть во мне героя. Потому что ты могла любить только героя. Вот я и рвался в герои, что было сил… Не хотел я твоей жалости! И я погубил и себя, и тебя, и наших детей…

Марина: Почему ты пошел работать на НКВД? В Париже все обходили меня стороной. Не здоровались. Все – бывшие офицеры Белой армии, их жены… Даже литераторы, собратья по цеху, начали чураться меня! Я была певцом Белого движения, а стала женой советского секретного агента…

Сергей: Платного агента. Добавь – платного агента. Не делай вид, что ты об этом не знала! Ведь мы так нуждались, а я приносил в наш дом деньги…

Марина: Деньги – самая грязная часть этой истории. И выходит, что я их тоже брала. Те деньги, которые ты отдавал в семью. Слава Богу, что нам с детьми доставалось немного. Слава Богу, что мы жили почти что в нищете. Я не хотела иметь ничего общего с твоей… С твоей грязной «работой»!

Сергей: Тогда тебе нужно было уйти от меня. Но нет, ты ведь не ушла!

Марина: Я не могла. Я все-таки тебя любила!

Сергей: Не путай. Ты меня жалела, Марина!

Марина: Иногда мне кажется, что эта жалость – больше любви!

Сергей (презрительно): Глупости. Твоя вечная литературщина… Достоевщина… Так не бывает.

Марина: В любви все бывает.

Сергей: Это, конечно, очень поэтично, Мариночка, но твоя жалость всегда меня оскорбляла.

Марина: Тебе заплатили за похищение генерала Миллера? Как ты мог? Ты же вместе с ним воевал! Ты воевал за белых, как же ты потом предавал их?

Сергей: Не надо, Мариночка, с Миллером нас ничего не связывало! Я воевал на юге в Добровольческой армии, а он – на севере. И, чтобы быть до конца честным, я пошел в Добрармию исключительно ради тебя.

Марина: Ради меня?

Сергей: Чтобы ты могла создать себе миф. Красивую легенду.

«Я волосы гоню по ветру,

Я в ларчике храню погоны…».

Знаешь, Мариночка, кто бы тебе подошел?

Марина: Кто?

Сергей: Поэт Гумилев! Красиво жил, красиво умер. Авантюрист, африканский охотник. Военный герой. Георгиевский кавалер. Расстрелян большевиками. И Дон Жуан, к тому же. Вы ведь были знакомы, верно?

Марина: Немного. Совсем немного. Короткое, ни к чему не обязывающее знакомство.

Сергей: Он так хвалил в печати твой первый сборник стихов! Но у этого Дон Жуана была другая Донна Анна – Ахматова. А жаль… Какой красивый был бы роман! Благоухающая легенда…

Марина: Ты все еще ревнуешь меня. Всегда ревновал.

Сергей: Конечно. Особенно, к Косте Родзевичу, старому доброму другу. Вот читал твою «Поэму конца» и завидовал Косте. Думал, его ты любишь, он для тебя – герой. А меня только жалеешь… Костя и завербовал меня в НКВД. Он говорил, что мы, бывшие белые офицеры, должны искупить свою вину перед родиной. И тогда нам позволят вернуться в Россию. Взять советский паспорт.

Марина: Вы оба говорили мне, что снимаетесь в кино по ночам. В массовке. А на самом деле…

Сергей: А на самом деле мы играли характерные роли! Не заглавные конечно… Мы шантажировали, вербовали, выслеживали, убивали (нервно смеется). Да, да, убивали! Всех, кого приказывали из Москвы. И не, как на войне, лицом к лицу, а в спину… Пулю в затылок! Я, правда, сам не нажимал на курок. Но я организовывал! А вот Родзевич рассказывал, что убивал часто. Он же – герой!... Но это я предупредил генерала Деникина о том, что его собираются похитить. Ради тебя, Мариночка. Ты ведь дружила с женой Деникина Ксенией. Так что найдутся у меня и белые дела… Смешно… Белые дела! Белая армия! Как все это было давно…

«Послушай, о как это было давно!…

Такое же море и то же вино…».

Марина (подхватывает):

«Нет, вы ошибаетесь, друг дорогой!

Мы жили тогда на планете другой ,

И слишком устали,

И слишком мы стары

И для этого вальса,

И для этой гитары…».

Сергей: Мариночка, а давай станцуем парижское танго. В последний раз.

Марина: Я забыла, как это делается…

Сергей: Ничего, я напомню… Ты только держись за меня крепче! Я тебя не отпущу! Сейчас уже не отпущу…

(Танцуют)

Марина (во время танца): Нет, нет, ты не можешь быть подлецом и предателем! Ты, нежный и одухотворенный мальчик, которого я встретила на коктебельском берегу… Ты подарил мне сердолик… Генуэзскую сердоликовую бусу….

Сергей: А если я не нашел его на берегу? Если я его купил заранее и приберег для тебя? Если я тебя обманул? Ты ведь загадала, что выйдешь замуж за того, кто найдет сердолик на берегу моря.

Марина: Это не важно, где ты его взял. Важно, что ты подарил мне этот камень. И что твои инициалы – С.Э., как у одного человека, которого очень любила моя мама, и с которым она так и не была вместе…

Сергей: Совпадения… Все время поэтические совпадения! Мариночка, тебе нужен был поэт. Гумилев или Мандельштам, или еще кто-нибудь… Я не поэт, Мариночка. И не герой. Я просто человек и хотел, чтобы любили меня, а не вымышленный образ.

Марина: Это был не вымышленный образ. Это была вершина, на которую ты должен был взойти. Гора любви. Я вдохновляла тебя на подвиг.

Сергей: А я хотел обычной жизни – не героической, слышишь! Я только в последние месяцы стал героем, когда отказался стать осведомителем французской разведки, двойным агентом. Я работал только на Советы. Но я – отработанный материал, я им уже не нужен.

Марина: Я боюсь за Алю…

Сергей: Разве она тебе не пишет из лагеря?

Марина: Пишет. Но редко. Давно не писала…

Сергей: Она сильная. В тебя. Она выживет.

Марина: Она тоже работала на НКВД?

Сергей Эфрон – заключённый Бутырской тюрьмы в Москве. Он будет расстрелян органами НКВД 16 октября 1941 года

Сергей: А разве ты не знаешь? Не будь наивной, Мариночка. Ты думаешь, она только писала статейки в «Ревю де Моску»? Знаешь, я ведь сам завербовал нашу дочь. Аля тоже работала на советские «органы», как принято говорить у них. Я заставил ее поверить в советский строй, в то, что родина ждет ее с распростертыми объятиями.

Марина: А ты, ты сам и вправду верил в это?

Сергей: Сначала верил. А потом не мог сказать вам правду. Я был вынужден лгать.

Марина: Почему?

Сергей: Боялся за свою жизнь. И за ваши жизни тоже.

Марина: Так значит, ты заманил нас в западню? Ты ведь мог нас предупредить, и мы бы остались во Франции!

Сергей: Вы уже не могли там остаться. За вами следили мои товарищи из Иностранного отдела НКВД. Они бы вас убили, если бы вы не вернулись.

Марина: Они и здесь нас убьют… Не приведи Господи, не допусти, Господи! Спаси, Господи! (после недолгого молчания) Ты погубил нас, Сережа….

Сергей: У тебя был только один шанс спастись – сдать меня французской полиции и попросить ее защиты… А ты вместо этого читала полицейскому инспектору Расина и Пушкина и рассуждала о любви и долге.

Марина: Как я могла тебя предать?

Сергей: А я ведь тебя предал…

Марина: Нет, не может быть! Ты не можешь быть таким…

Сергей: Думай обо мне, что хочешь, Мариночка. Только знай – я не герой, но и не исчадие ада. Я – просто человек. Слабый человек… Как все. Но я люблю… (осекается) Любил тебя. А ты меня только жалела. Прощай! Или до свидания! До скорого свидания, Мариночка…(Уходит).

Занавес

Сцена шестая

На сцене появляется Ариадна, Аля, дочь Марины, исхудавшая и изможденная, в лагерной робе. Она останавливается возле Марины и долго стоит молча, низко опустив голову, словно скорбное изваяние.

Марина: Моя дочь, Ариадна, Аля, моя девочка, сейчас в лагере… Я не знаю, кто больше виноват в случившемся, Сергей или я… Наверное – мы оба! Это просто – расплата…

Аля (словно в забытьи): «Марина, моя мать, очень странная.

Аля (словно в забытьи): «Марина, моя мать, очень странная.

Моя мать совсем не похожа на мать. Матери всегда любуются на своего ребенка и вообще на детей, а Марина маленьких детей не любит.

У нее светло-русые волосы, они по бокам завиваются. У нее зеленые глаза, нос с горбинкой и розовые губы. У нее стройный рост и руки, которые мне нравятся.

Марина Цветаева с дочерью Ариадной (Алей). 1916 г.

Ее любимый день – Благовещение. Она грустна, быстра, любит Стихи и Музыку. Она пишет стихи. Она терпелива, терпит всегда до крайности. Она сердится и любит. Она всегда куда-то торопится. У нее большая душа. Нежный голос. Быстрая походка. У Марины руки все в кольцах. Марина по ночам читает. У нее глаза почти всегда насмешливые. Она не любит, чтобы к ней приставали с какими-нибудь глупыми вопросами, она тогда очень сердится.

Она по ночам читает. Иногда она ходит как потерянная, но вдруг точно просыпается, начинает говорить и опять точно куда-то уходит».

(Обращаясь к Марине) Мама, помнишь? Ты мне посвящала стихи…

Марина: Помню! Конечно же, помню! Но знаешь… Здесь, в Елабуге… Здесь совсем нет места для стихов! Здесь – только смерть…

Аля: Марина, не говори так! Я тоже много думала о смерти… В тюрьме… Потом в лагере… Но я смотрела на твою фотографию и мысленно просила о помощи! И сейчас смотрю. Я пытаюсь выжить… И ты должна! Хочешь я прочитаю тебе стихи? Твои стихи – обо мне…

Марина: Да, прочитай! Прочитай, пожалуйста…

Аля:

А когда – когда-нибудь – как в воду

И тебя потянет – в вечный путь,

Оправдай змеиную породу:

Дом – меня – мои стихи – забудь.

Знай одно: что завтра будешь старой.

Пей вино, правь тройкой, пой у Яра,

Синеокою цыганкой будь.

Знай одно: никто тебе не пара –

И бросайся каждому на грудь.

Ах, горят парижские бульвары!

(Понимаешь – миллионы глаз!)

Ах, гремят мадридские гитары!

(Я о них писала – столько раз!)

Знай одно: (твой взгляд широк от жара,

Паруса надулись – добрый путь!)

Знай одно: что завтра будешь старой,

Остальное, деточка, – забудь.

Марина (бросаясь к Але): Аля, милая! Ну поверь мне, деточка! Все еще будет хорошо! Ты вырвешься из лагеря, ты вернешься домой! Обязательно! Я тебе это напророчила!

Аля (рыдая): Я знаю, что ты мне напророчила… Но все это не сбудется!!! Я вернусь из ссылки старой, одинокой, никому не нужной! И мой любимый меня не дождется!

Марина: Но нет! Ты еще будешь самой красивой, самой счастливой! Поверь мне! Стихи – не лгут…

Аля: В иной реальности. В сказочном, прекрасном мире, как у тебя…

Ты будешь невинной, тонкой,

Прелестной – и всем чужой.

Пленительной амазонкой,

Стремительной госпожой.

И косы свои, пожалуй,

Ты будешь носить, как шлем,

Ты будешь царицей бала –

И всех молодых поэм.

И многих пронзит, царица,

Насмешливый твой клинок,

И всe, что мне – только снится,

Ты будешь иметь у ног.

Всe будет тебе покорно,

И все при тебе – тихи.

Ты будешь, как я – бесспорно –

И лучше писать стихи...

Но будешь ли ты – кто знает –

Смертельно виски сжимать,

Как их вот сейчас сжимает

Твоя молодая мать.

Как бы мне хотелось потеряться в этом волшебном мире поэзии… Прости меня… (исчезает).

Появляется Арсений Тарковский, последняя любовь Марины.

Тарковский: Я относился к тебе, Марина, как вассал к сюзерену. Словно ты богиня, сошедшая на землю. Богиня поэзии.

Марина: А я хотела, чтобы ты видел во мне женщину. Любящую женщину.

Тарковский: И только?

Марина: А разве этого мало?

Тарковский: Конечно, мало. Признайся, Марина, тебе было больно рождаться в мир?

Марина: Но я ведь родилась… Ради любви и творчества.

Поэт Арсений Тарковский с сыном Андреем

Тарковский: Но тебе больно жить. Я чувствую. Я сразу это почувствовал. С нашей первой встречи. Ты – ужасно несчастная. И я не знаю, как тебе помочь.

Марина: А ты и не помогай. Ты просто люби.

Тарковский: Я женат, Марина. И я не могу бросить Тоню, как ты – Сергея. Мы слишком поздно встретились. В этой жизни.

Марина: Ничего, встретимся в другой… Если повезет… Если Господь позволит нам родиться в одну эпоху. Не такую жестокую, как эта.

Тарковский: Марина, я скоро буду в Чистополе, совсем близко от тебя. Мне опять отказали в просьбе направить меня на фронт… Меня посылают из Москвы в обратном направлении… В эвакуацию, в Чистополь! Но я отчасти даже рад – ведь я приближаюсь к тебе. Ты только дождись. Я приеду!

Марина: Прочитай мне свое стихотворение. То, которое ты посвятил мне. Мне редко посвящали стихи, не то что Ахматовой. Только Осип Мандельштам… Когда-то давно… После Коктебеля…

Тарковский: Я исправлю эту ошибку.

Все наяву связалось – воздух самый

Вокруг тебя до самых звезд твоих,

И поясок, и каждый шаг упрямый

Упругий шаг, и угловатый стих.

Ты, не отпущенная на поруки,

Вольна гореть и расточать вольна,

Подумай только: не было разлуки,

Смыкаются, как воды, времена.

На радость – руку, на печаль, на годы!

Смеженных крыл не размыкай опять:

Тебе подвластны гибельные воды,

Не надо снова их разъединять.

(Целует ее и уходит).

Марина приходит в себя, возвращается в реальный мир, снова садится на крыльцо. На крыльце дома появляется старик Бродельщиков.

Бродельщиков: Чудная вы, Марина Ивановна! Сама с собой разговариваете, бормочете что-то, будто не в себе, помешанная, одно слово…

Марина, отрешенно: Я была сейчас где-то очень далеко…

Бродельщиков: Вы от калитки не отходили, я видел! И никого с вами не было.

Марина: Следите?

Бродельщиков: Нет, это я так, по-отечески, присматриваю…

Марина: Уйдите, ради Бога! Дайте хоть немного побыть одной! Вы и так у вас в этой комнатушке, за перегородкой, всегда под надзором…

Бродельщиков: Я-то отойду, а вдруг вы пойдете да в Каму броситесь?

Марина: С обрыва? Как Катерина в «Грозе», у Островского? Красивая смерть…

Бродельщиков: Не знаю, я про какую такую грозу вы говорите. Островского я знаю. Николая. «Как закалялась сталь». Хорошая книга, душевная. Не читал, правда. Но знающие товарищи рассказывали.

Марина: Я не про того Островского, я про «Грозу».

Бродельщиков: Видать вы, Марина Ивановна, и впрямь рассудком подвинулись – заговариваетесь… Это все от думания, от образованности – один вред от этих напастей! Пойдите, прилягте…

Марина: Я пойду работу поищу.

Бродельщиков: Ну идите, ноги сбивайте… Нет, чтобы посидеть в приятной компании! Сами ж знаете – Вам везде отказ!

Занавес

Один из авторов – литератор и писатель Михаил Кожемякин о работе над пьесой, посвящённой последним дням жизни Марины Цветаевой

Действие второе

Сцена седьмая

Безликий, унылый кабинет елабужского городского отдела НКВД на Набережной улице. За письменным столом, на котором видна недопитая бутылка водки и разложенная на газете закуска – начальник управления и его заместитель – лейтенант госбезопасности Петров. Вечер. Кровавый закат в окне.

Начальник: Что же ты все молчишь, товарищ Петров? Полтора года вместе прослужили, честно прослужили на страже социалистической законности, отмечу! А из тебя, иначе, как по службе, лишнего слова не вытянешь! Вот ты и на фронт уходишь – а все так же молчишь!

Петров (допивает стакан): Слова в наше время – пустое и лживое дело, старлей.

Начальник: Это как же понимать прикажете, товарищ лейтенант госбезопасности? Как могут быть слова большевика, чекиста… Подожди, как это ты только что выразился?

Петров (зло смеется): Блокнот и карандаш в левом ящике! Только не старайся, поздно уже. Мне завтра с первым пароходом… Согласно предписанию! Думаю, недели через две на фронте буду. Каково там сейчас – сам знаешь… Немецкая пуля по-любому вперед твоего рапорта успеет!

Начальник: Постой, не кипятись! Я же к тебе по-товарищески, как коммунист к коммунисту. Мы же с тобой вместе работаем, весь город, пожалуй, на нас двоих. Мне, может быть, душу твою узнать хочется. А то так и не разберешь толком, что ты за человек такой, Петров. Нам, чекистам, друг от друга секретов иметь не полагается, так еще с истоков заведено, от товарища Дзержинского! Так, что ты там про лживые слова говорил, а? (подливает Петрову водки)

Петров (пьет залпом): А, черт с тобой! Слова, старлей, сейчас самая обманная и пустая штука. Потому, что никто не говорит того, что думает – ни народ, ни партия, ни мы с тобой. И самая дорогая штука притом – иные жизнью за них расплачиваются, а другие – кто червонцем, кто пятнашкой, а кто и на двадцать пять…

Начальник: Так-так, товарищ Петров, значит, полагаешь, что мы с тобой врагов народа исключительно за слова винтим? Хотя да, почему нет! Слово, особенно печатное, зачастую бывает пострашнее любого контрреволюционного заговора. Потому, что заговор охватывает ограниченную законспирированную группу врагов, а, слово, то есть хитро задуманная пропаганда, способно распространяться в массах, словно эпидемия… Как в нашем случае, с этой эвакуированной! Писательницей, что ли…

Петров: Поясни.

Начальник: Зачем тебе? Все равно убываешь завтра.

Петров: Привык быть в курсе текущих дел в городе. Да не жмись, старлей, я все равно теперь у тебя заслуги перебить не смогу. Рассказывай давай!

Начальник: Списки эвакуированных из Москвы, дата прибытия к нам – восемнадцатого сего месяца – смотрел?

Петров: Да, и чего?

Начальник: Так вот, получена служебная записка, сам знаешь откуда, относительно гражданки Цветаевой, Марины Ивановны, с сыном Эфроном Георгием Сергеевичем.

Петров (слегка оживляясь): Знаю, Марина Цветаева, поэтесса. В тридцать девятом вернулась в СССР из белоэмиграции. Супруг ее проходил по линии Иностранного отдела НКВД, еще с тридцатых. Взяли его года два назад… Обычное дело для загранагентуры!

Начальник: Просто удивляюсь, Петров, глядя на тебя. Как ты все это в памяти держишь?

Петров: Работа такая… Так что там, в этой записке?

Начальник: Трудная, прямо скажу, записка. (выпивает свой стакан, морщится) Секретное предписание, Петров. Разработать эту гражданочку надо… Ума не приложу, как?

Петров: Разрабатывать – особого ума не надо. Народ здесь сплошь друг с другом знакомый, нам знакомый, все чужаки – на виду. Установи наблюдение, с квартирными хозяевами побеседуй, переписочку, опять же, почитай. Только зачем? Ничего важного гражданка Цветаева не знает, связей, интересующих органы, у нее нет.

Начальник: А тебе почем знать, товарищ Петров? Или, может быть, покрываем членов семьи врага народа?

Петров: В Москве, старлей, товарищи свой хлеб тоже не зря едят. Если б за этой Цветаевой или ее сыном что-нибудь числилось, их бы еще там арестовали. Как, кстати, взяли ее старшую дочь, Ариадну, тоже каким-то образом замазанную по линии Иноотдела. А сама Цветаева – чистая, поверь… (с внезапной злостью) Война идет, а тут как будто органам заняться нечем, кроме как с эвакуированными разбираться!

Начальник: Согласен. Только, товарищ лейтенант госбезопасности, обсуждать руководящую линию – не нашего ума дело. Мы – солдаты социалистической законности, и наш долг – выполнять приказ! А там – хоть трава не расти… Только приказ по этой Цветаевой какой-то… Необычный, что ли? Потому-то я и решил с тобой посоветоваться. Ты – умный, это даже товарищ старший майор мне доводил.

Петров (подхватывает): И на войну очень кстати ухожу! Я посоветую, а все заслуги – тебе, старлей!

Начальник (смеется): Я ж говорил – ты умный! Так слушай. Общий смысл предписания таков: Цветаева эта – крайне опасный элемент и нужно ее до крайности довести…

Петров: А конкретнее?

Начальник: Ну чтобы она сама… Ну, понимаешь… Чтобы она сама руки на себя наложила! Чтобы со стороны выглядело, что наши органы к этому никакого отношения не имеют.

Петров: Это что-то новенькое! Действительно, трудный приказ… Хорошо, что не мне его выполнять… Одного не пойму – к чему такая конспирация? Цветаева у нас в руках, арестовать – и дальше по накатанной! Война, что ли, на начальство влияет?

Начальник: Вот в этом-то и смысл, что война! Сообщается, что за границей эту Цветаеву хорошо знают… А кто теперь для нас заграница? Союзники! То-то и оно, товарищ Петров, что не надо нам теперь, чтобы вредный резонанс в связи с ее арестом вышел! Понимаешь, к чему я?

Петров: Понятнее некуда, старлей. То есть подстраховаться наверху решили, зачистить семью агента Сергея Эфрона. Как говорится, все концы в воду. А тут непредвиденная неприятность – война. И так как Марина Цветаева – поэтесса с мировым именем, а с союзниками нам теперь дружить надо – вот оно секретное задание елабужскому горотделу НКВД: сделайте, товарищи дорогие, так, чтобы гражданка Цветаева как бы сама себя убила.

Начальник: В самый корень смотришь, Петров. Я тут мозгой пошевелил, вот что у меня вышло. Слушай! Цветаева эта – дамочка старорежимной закваски, интеллигентка, стишата пописывала. Значит, почти точно – нервная она, хлипкая… Сам знаешь, интеллигенцию мы, как правило, на раз-два-три ломали! Следовательно: работы ей не давать – ни ей, ни сыну, никакой. Пайка – тоже. Жить будут – только у Бродельщиковых, эта сволочная семейка у меня на крючке, так что о каждом их шаге докладывать мне станут. В Чистополь попытается выехать – отказать. Предложить сотрудничать….

Петров: А последнее зачем?

Начальник: Чтоб совсем ее сломать! Предложу ей за писателями из эвакуированных следить и органам об их поведении и мыслях сообщать. Если откажется – пообещаю сына ее арестовать! Она за мальчишку боится, но сотрудничать с нами не пойдет, скажется дворянское воспитание! Ну и сунется от тоски в петлю, или в Каму бросится… Только бы получилось!

Петров: А если не получится?

Начальник: Тогда хуже… Тогда, так сказать, самому придется решать гражданку Цветаеву. Иначе мне не простят! Это трудновато будет… Лучше уж, чтоб сама!

Петров: Чего, старлей, испугался своими руками без суда и следствия женщину в петлю засовывать?

Начальник: Да не то! Технически сложновато самоубийство инсценировать, чтоб куча косяков не вылезла!

Петров: Как когда-то с поэтом Есениным, например…

Начальник: Ну, вроде того. Официальное заключение должно быть: «Гражданка Цветаева, Марина Ивановна, такого-то года рождения и так далее, покончила жизнь самоубийством»! Слушай, Петров, подскажи – как лучше, петлей ее удавить, или, может быть, вены ей порезать?

Петров: Нет, старлей, здесь уж ты сам. И вот оно что. Пойду я. Собраться нужно. Пароход у меня завтра в семь тридцать. Война меня ждет. А ты сиди, допивай. Думай, как лучше… (встает, берет фуражку и выходит)

Занавес

Сцена восьмая

Ранее утро следующего дня. Пустынная елабужская пристань. Петров в шинели, перетянутой портупеей с кобурой, с чемоданом. Вбегает Валя, его сестра, местная библиотекарша.

Валя: Сашенька, братик, дорогой мой! Да что же ты?! Как же это?! Почему ты раньше не сказал?

Петров: «Сашенька, братик»… Вот как ты заговорила… А раньше? Стеснялась брата-чекиста, да?

Валя: Саша, что ты такое говоришь?! Как можно?! Я же все понимаю, вы ведь тоже с нашими врагами воюете, как солдаты…

Петров: Солдатом, Валюша, твой брат становится с сегодняшнего утра. Ненадолго, я полагаю, но лучше уж так.

Валя (плачет): Не говори так, Сашенька, слышишь! Я знаю, я верю, ты обязательно вернешься!

Петров: Это уж как получится, сестренка! А получится вряд ли... Страшная война идет, и мы пока что даже не начали ее выигрывать. А потому вытри слезы и слушай меня внимательно. Я вовсе не хотел тебе рассказывать, что ухожу, сама бы все узнала, поняла, и обошлось бы без этой грустной сцены на причале. Но у меня есть к тебе дело, Валюшка. Очень важное дело, которое касается только нас двоих и еще одного человека.

Валя (удивленно): Какого человека, Саша?

Петров: Ты же у нас библиотечный работник, должна писателей знать. Цветаева Марина Ивановна, известна тебе такая?

Валя: Ой, Сашенька, да конечно же, я ее знаю! Она у нас в городе эвакуированная. Мы с ней на развалинах Покровской церкви недавно столкнулись, она туда на фрески смотреть ходила! Я ее не сразу узнала, но потом мы разговорились, и она мне даже стихотворение свое прочитала… Про любовь… Красивое… Она к нам в библиотеку приходила работу искать, но ее не взяли. Нельзя. Анкета у нее плохая!

Петров: Так, Валюха, во-первых на развалины церкви больше не ходи! Донесут, сволочи… Моему же начальству и донесут, а защитить тебя теперь некому. А во-вторых… (осторожно оглядывается по сторонам и понижает голос) Сумеешь встретиться с этой Мариной Ивановной так, чтобы об этой встрече никто, кроме вас двоих не узнал?

Валя: Да! Наверное, да… Я знаю, где она любит прогуливаться над рекой. (встревоженно) А в чем дело, Саша? Марине Ивановне что-то угрожает?

Петров: Именно так. Валюша, все очень плохо, даже хуже, чем ты можешь предположить.

Валя (испуганно): Как?! Марину Ивановну собираются забрать? Но за что?

Ариадна Сергеевна Эфрон (Аля) (1912-1975) – дочь Марины Цветаевой и Сергея Эфрона

Валя: Я поняла, Саша… Кажется, я поняла! (с ужасом) Марину Ивановну хотят похоронить в нашем Богом забытом…

Петров: Поняла – и молчи. И про Бога не надо! Во всяком случае – прилюдно. Запомни, сейчас я уйду, и тебе перестанет быть позволено многое, что сходило с рук раньше. В том числе – и Бог.

Валя: Сашенька, но ведь Бога нельзя позволить или не позволить! Он просто – ЕСТЬ!

Петров: Раз он есть – молись за его рабу Марину. И – исключительно про себя! А еще помни: на Бога надейся, а сама не плошай. Поэтому обязательно передай Цветаевой то, что я тебе сказал. Иначе случится большое зло, и мы, Валюша, понесем свою часть вины за него!

Валя (серьезно): Саша, я обязательно передам Марине Ивановне твое предостережение! И помогу ей всем, что в моих силах. Только… Можно тебя спросить?

Петров: Совсем как в детстве, помнишь: «Можно я тебя спрошу, только ты не обижайся!» Валяй, спрашивай.

Валя: Зачем ты все это делаешь для Марины Ивановны?

Петров: Ладно, не обижусь.Знаешь, мне кажется, что стихи, наверное, это единственные слова, которые не врут в наше время! Ну, если настоящие стихи, конечно… Цветаева, я слышал, именно такие пишет, хоть некоторые – идеологически нам чуждые.

Валя: А хочешь, я тебе на прощание почитаю, Сашенька? То, которое мне Марина Ивановна на развалинах тогда читала.

Петров: Ну, почитай…

Валя:

Осыпались листья над Вашей могилой,

И пахнет зимой.

Послушайте, мертвый, послушайте, милый:

Вы всё-таки мой.

Смеетесь! – В блаженной крылатке дорожной!

Луна высока.

Мой – так несомненно и так непреложно,

Как эта рука.

Опять с узелком подойду утром рано

К больничным дверям.

Вы просто уехали в жаркие страны,

К великим морям.

Я Вас целовала! Я Вам колдовала!

Смеюсь над загробною тьмой!

Я смерти не верю! Я жду Вас с вокзала –

Домой!

Пусть листья осыпались, смыты и стерты

На траурных лентах слова.

И, если для целого мира Вы мертвы,

Я тоже мертва.

Я вижу, я чувствую, – чую Вас всюду,

– Что ленты от Ваших венков! –

Я Вас не забыла и Вас не забуду

Во веки веков!

Петров: Спасибо, Валюша! Теперь я уверен, что делаю все правильно… (Из тумана доносится гудок парохода) А, вот и моя посудина подходит!

Валя (со слезами бросается брату на шею): Сашенька, неужели так скоро?! Я же ничего даже сказать тебе не успела!

Петров: Стихи все сказали. Давай прощаться, Валюшка! (обнимает ее) Держись тут без меня, слышишь! И обязательно сделай то, о чем я тебя просил. (улыбается и берет под козырек) Ну, сестренка, лейтенант госбезопасности Александр Петров убыл из родного города на защиту социалистического Отечества! (уходит)

Валя (украдкой крестит его вслед): Спаси, Господи, и помилуй воина твоего Александра! Прощай, Сашенька…

Занавес

Сцена девятая

Руины Покровской церкви в Елабуге. Вечер. Марина стоит около наполовину разрушенной стены, где сохранилась фреска со святым Николаем Мирликийским. Валя подходит – тихо, осторожно. Быстро касается спины Цветаевой. Та мгновенно, со страхом, оборачивается.

Валя: Не бойтесь! Это я, Валя из библиотеки, помните? Вы мне в прошлый раз здесь свое стихотворение прочитали. Красивое, про любовь. «Осыпались листья над вашей могилой»…

Марина (грустно): Помню. А вы – кого-нибудь любите?

Валя: Нет у меня никого, кроме брата. Сироты мы. Его и люблю.

Марина: Почему же сироты?

Валя: Мама восемь лет как умерла, в отец – еще раньше, в Гражданскую погиб.

Марина: За кого воевал?

Валя: За Красную армию, конечно. За кого же еще?

Марина: Мой муж воевал за белых. Сначала. А потом поверил в Советскую власть.

Марина: Мой муж воевал за белых. Сначала. А потом поверил в Советскую власть.

Валя: А где сейчас ваш муж? Впрочем, я знаю. В тюрьме.

Марина (настороженно): Откуда знаете?

Дочь Марины Цветаевой А.С. Эфрон (Аля), заключённая Рязанской тюрьмы 1949 г., впоследствии приговорена к пожизненной ссылке в г. Туруханск Красноярского края

Валя: Мне брат сказал. Он в НКВД служит.

Марина (отшатываясь от Вали): Так вот оно что?! Вас послали следить за мной?

Валя (горячо): Нет, что вы! Я вам помочь хочу!

Марина: Вы? Зачем?

Валя: Ну... Вы – хорошая! А еще я Ваши стихи давно знаю и люблю!

Марина (язвительно): Может, и брат Ваш мои стихи любит? Может, его товарищи по работе моими стихами зачитываются? Между пытками и казнями? Скучно им там, в доме на Набережной! Стишками балуются? И водкой? Раньше в ЧК еще кокаином занюхивались, а теперь, видно, только водка осталась…

Валя (обиженно): Не надо так про Сашу, Марина Ивановна. Он сегодня утром на фронт ушел. Добровольцем, сам рапорт подал, еще в июне! Не хочет он больше в НКВД работать. Он у меня честный, Марина Ивановна, и добрый! Да он всегда невиновным людям помогал, хоть у кого спросите! Петров Александр Иванович, лейтенант, его все здесь знают! Он и вам помочь хотел, Марина Ивановна!

(Марина пристально смотрит Вале в глаза. Валя не отводит взгляд.)

Марина: Похоже, Вы говорите правду. Хотя трудно сейчас кому-то верить. Не-воз-можно! Креста ни на ком нет! Даже поклясться не на чем!

Валя (доставая крестик из под воротника платья): Вот, Марина Ивановна! Хотите на кресте поклянусь… Я же – верующая!

Марина: В чем поклянетесь?

Валя: Что не обманываю я Вас! Христом-Богом клянусь…

Марина (удивленно): Христом-Богом? Кто Вас так говорить научил?

Валя: Мама. Она тоже верующей была. Она на развалины эти ходила – молиться, и меня ходить сюда научила!

Марина: Хорошая была у Вас мама. А как же брат в НКВД попал?

Валя: Случайно! Он срочную на границе служил, хотел командиром стать, чтоб и дальше рубежи Родины охранять. В училище поступил, а его распределили... Пограничники – ведь тоже НКВД… Послали на оперативную работу, сюда, домой... Не нравилось ему это, Марина Ивановна, никогда не нравилось! Потому и на фронт ушел...

Марина: Как же Вы помочь мне хотите?

Валя (шепотом, ей на ухо): Брат просил передать, чтобы Вы из Елабуги уезжали. И побыстрее. Вместе с сыном.

Марина: Но почему?

Валя: Брат не сказал, Марина Ивановна! (оглянувшись по сторонам) Но он очень просил вас уехать туда, где много людей, которые вас знают, и быть все время у них на виду! Бегите, Марина Ивановна! Я чувствую: они вас убить хотят!

Марина (в ужасе): Убить?! Может быть, арестовать? Отправить в лагерь?

Валя: Нет, Марина Ивановна. Брат так и сказал, Вас не хотят арестовывать! Я так думаю, известны Вы слишком. Хотят, чтобы с Вами что-то случилось…

Марина (отрешенно, словно разговаривая сама с собой): Что со мной может случиться? Да, самоубийство! Несомненно. Как Маяковский. Как Есенин.

Валя (тихо): Да.

Марина: А сын?

Валя (опустив глаза, подавленно): Его – в детдом. Саша рассказывал, так всегда поступают…

Марина: «И повторенным прыжком – на копья!» Значит, пора!

Валя (удивленно): О чем Вы, Марина Ивановна?

Марина: Да так, ни о чем. Это мои стихи. О Марине Мнишек и Лжедмитрии. Она повторила его судьбу. Он – на копья мужицкие. И она – на копья. Смерть за смерть. Значит – и мне пора! За Сережей…

Валя (в ужасе): Нет, не пора, Марина Ивановна! Не смейте так говорить, даже думать не смейте! Спасайтесь! Себя спасайте и сына! Бегите!

Марина: Разве что сына… Сама я давно не хочу жить. Но буду. Для него.

Валя: Вот и верно! А теперь пойду я, Марина Ивановна. Нельзя, чтобы нас вместе видели. Это только повредить может, мне Саша так говорил! Помогай вам Господь!

Марина: Спасибо, девочка! Спасибо, дорогая! Вот, возьмите, на память (снимает с пальца кольцо).

Валя: Ну что вы, Марина Ивановна, зачем?

Марина: Берите, Валечка. Оно – не дорогое, но старинное. Серебряное. Из Франции. С гербом Вандеи. Вы знаете, что такое Вандея?

Валя (тихо): Знаю, Марина Ивановна. Там было сопротивление французской революции. Мятеж монархистов.

Марина: Верно, Валечка! Я ведь тоже – мятежница. Дух у меня – свободный. Вы кольцо спрячьте пока – до лучших времен. А потом, может, и вспомните меня добрым словом. Или на продукты его выменяете – если совсем плохо будет.

Валя: Я всегда Вас помнить буду, Марина Ивановна.

Марина: И я Вас, милая. (обнимает ее). Уходите первой. Я еще останусь здесь, помолюсь.

Валя: Хорошо, Марина Ивановна (обнимает ее на прощанье и уходит).

Марина: Неужели пора? Нет, надо жить. Ради Мура. Спаси, Господи! Спаси и сохрани, Мати Пресвятая Богородица, Николай Чудотворец! (падает на колени, крестится)

Над руинами церкви – кровавый закат.

Занавес

Сцена десятая

Развалины церкви Покрова Божией Матери в Елабуге. На руинах – Мур.

Мур: Господи, упокой душу рабы Твоей Марины. Говорят, нельзя молиться за самоубийц... Но Ты ведь все знаешь – она не самоубийца. Она просто не могла иначе. Или ее заставили. Господи, ну Ты ведь один ведаешь, как было!! И еще эти сволочи из НКВД… Они тоже знают…

(Вздрагивает от звука шагов за спиной.)

Кто это? Кто здесь?

Стасик: Я. Тоже вот помолиться пришел. И еще я здесь одного человека жду. Ты не видел?

Мур: Какого человека?

Стасик: Женщину! Она поэт! Может, знаешь: Марина Ивановна, Цветаева. Такие красивые стихи пишет… Про фонтаны, большие красивые иностранные города… И про звезды…

Станислав Тимофеевич Романовский (Стасик) русский советский писатель (1931-1994), общавшийся с М.И. Цветаевой в период её пребывания в Елабуге в августе 1941 года

Мур: Вот что, не жди ее больше!

Стасик (с вызывом): Ты что ль мне запретишь?

Мур: Не придет она. Умерла.

Стасик: Как умерла? Быть не может! Она ведь еще не старая…

Мур: А ты думаешь, только старые умирают?

Стасик: Значит, не спас ее Николай Чудотворец…

Мур: О чем ты?

Стасик: Она ведь все на эту фреску смотрела, ну, где связанные люди и палач! Смотрела и спрашивала…

Мур: Что спрашивала?

Стасик: Спасет ли этих несчастных Николай Чудотворец… Выходит – не спас. Выходит, это она про себя говорила…

Мур: А может – и спас. К себе забрал. Не могла она здесь больше!

Стасик: Так тяжело было?

Мур: Выходит – нестерпимо…

Стасик: А ты чего все знаешь? Ты сам-то ей кто?

Мур: Сын…

Стасик: А, знаю! Она про тебя говорила. Ласково так, хорошо. Слушай, не могла мама вот так тебя одного оставить!

Мур: Выходит, она не сама… Помогли ей, сволочи…

Стасик: А??? Как, помогли?! Убили?!...

Мур: Не знаю я ничего. Я помогал новый аэродром расчищать. Буханку хлеба обещали – и покормить из полевой кухни... Я из дома на целый день ушел. Мама одна оставалась. У нее ноги сильно болели. Она не могла со мной пойти.

Стасик: А квартирные хозяева где были?

Мур: Тоже ушли. Бог их знает – куда. Хотя, вернее – черт знает!

Стасик: Почему – черт?

Мур: Потому что им велели уйти! Приказали, понимаешь! Чтоб не мешали!

Стасик (ошеломленно): Кто приказал?

Мур (кричит, срываясь): Ты что, дурной, прикидываешься, или стукач?! Убийцы приказали! Из НКВД! Чего скривился? Ну, иди, доноси!! Здесь все доносят… И дети, и взрослые…

Стасик: Не все… Я не буду. Клянусь!

Мур: Клянись – не клянись, все равно не поверю. Только я должен кому-то рассказать. Сидит это во мне, как заноза. Огромная такая, гнойная, саднит и дышать мешает. Сразу не вытащишь. Я Господу Богу хотел рассказать, а тут – ты. Помешал. Значит, так суждено. Всё – суждено! Слушай тогда ты.

Стасик (растерянно): Чудно ты как-то говоришь… Видно по тебе: ее сын! Слушаю…

Мур: Так вот, я с расчистки аэродрома пришел, а вокруг дома люди толпятся. Я к калитке, а там милиция, меня даже во двор не пускают. Говорят, так и так, твоя мать повесилась. Я прошу: «Пустите меня к ней!», а они не пускают. Я на земле, у калитки, полдня и просидел… Видел только, как из дома тело выносили, во что-то завернутое. А больше – ничего. Не видел я маму мертвой. Может, это и к лучшему.

Стасик: Почему к лучшему?

Мур: Запомню живой!

Стасик: И что ты дальше сделал?

Мур: К друзьям побежал. Есть тут одна семья, тоже эвакуированная. Заночевал у них. А теперь ушел. Стыдно нахлебничать!

Стасик: А дальше что делать будешь?

Мур: За мать помолюсь – и уеду из Елабуги этой проклятой.

Стасик: Куда уедешь?

Мур: К писателю Асееву. Может, он меня к себе в семью жить возьмет. Так мама в предсмертной записке велела. Мне ее потом в милиции показали.

Стасик: А если он не возьмет?

Мур: Любопытный же ты, и все заранее знаешь! Ну не возьмет – и не возьмет! Значит – к теткам, в Москву. Только не в детдом. В детдом не пойду!

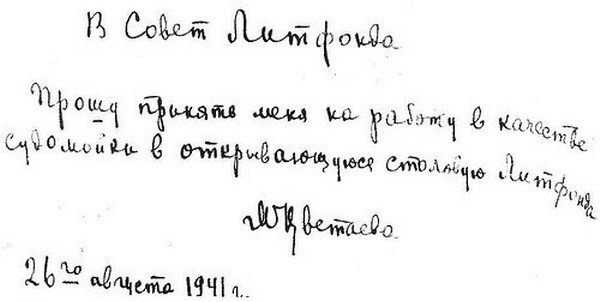

Предсмертная записка Марины Цветаевой: " В Совет Литфонда. Прошу принять меня на работу в качестве судомойки в открывающуюся столовую Литфонда. 26 августа 1941 г." В просьбе ей было отказано. Через 5 дней 31 августа 1941 г. великий русский поэт Марина Цветаева ушла из жизни.

Стасик: Великоват ты для детдома… А на фронт двинуть не думал?

Мур: Думал. Только не возьмут. Мне до призыва еще два года осталось. Пока дорасту – война кончится.

Стасик: А, может, и не кончится. Мужики, которых в военкомат призывают, так говорят: с немцем долгая война будет, не короче, чем прошлая!

Мур: Ну, тогда повоюю, успею… Слушай, а если ты мою маму знал… Давай помолимся за нее, а? Может, она нас услышит…

Стасик: Давай! Только я молитв не знаю почти…

Мур: Ты просто к Богу обратись, с любыми словами. Главное, чтобы от души. Так меня мама учила.

Стасик: Хорошо. А потом ты мне ее стихи прочитаешь, идет? Ты ведь помнишь!

Мур: Какие прочитать?

Стасик: Про фонтан и звезды!

Мур: Фонтан и звезды… Какие же это? Наверное, вот:

«Долго на заре туманной плакала метель…»

На авансцене появляется Марина в луче и продолжает читать:

«Положили Дон Жуана в снежную постель.

Ни гремучего фонтана, ни горячих звезд

На груди у Дон Жуана православный крест…».

Крест – значит жизнь… Вечная…

Я всегда буду с вами. С теми, кто вспомнит…».

Мур: Мама!

Марина: Потерпи, сыночек… Мы скоро увидимся… Я с тобой!

Занавес