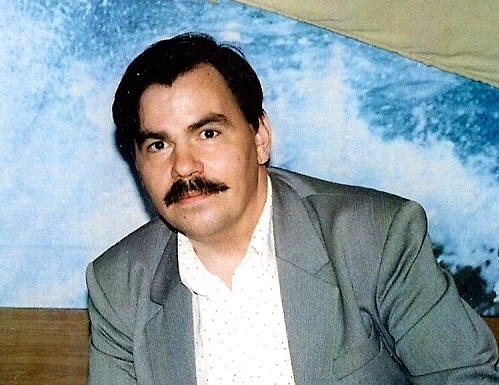

Александр Валентинович Павлов

Первый пароль

...На его юбилейный творческий вечер, проходивший в переполненном громадном зале Дворца судостроителей 12 февраля 1988 года, я сорвался буквально с больничной койки. Жить в Николаеве, писать стихи и не воспользоваться случаем увидеть, услышать Лисянского - это казалось немыслимым, невозможным! В память о вечере храню книгу стихотворений "Навсегда", подписанную автором-юбиляром в числе многих.

А потом приснился мне сон. Будто бы еду я в троллейбусе по Ленинградскому проспекту - от Белорусского вокзала в сторону писательского квартала у метро "Аэропорт". И они тоже в этом троллейбусе едут - Марк Самойлович и Антонина Фёдоровна. И будто бы мы знакомы. И будто склоняюсь к ним, сидящим, взволнованно лепечу о том, как люблю его стихи. И даже, вроде, пытаюсь что-то прочесть наизусть... Лисянские улыбаются в ответ...

Сон оказался вещим. Тот же - "двенадцатый" - троллейбус в один прекрасный день домчал меня до большого московского дома, где жил Александр Галич, а в соседнем корпусе работал Константин Симонов...

- Из Николаева? - просиял вышедший на мой робкий звонок Марк Самойлович. - Николаев для меня - первый пароль!

И были после другие встречи - и в гостеприимном этом доме, и в зеленеющем апрельском Переделкине (памятна наша прогулка от Дома творчества писателей к "дому-кораблю" Бориса Пастернака), и в нашем Николаеве...

Не позабыть мне сердечности, трогательной заботливости, которыми окружали гостя радушные хозяева - Марк Самойлович и Антонина Фёдоровна. В разговорах чувствовался искренний, неподдельный интерес к собеседнику. Советы мастера были ненавязчивы, деликатны, мудры, шла ли речь о литературе, поэзии, или о каких-то житейских, человеческих проблемах.

В конце Марк Самойлович обычно предлагал:

- Прочти несколько своих стихотворений, из недавно написанных. А я тебе свои стихи почитаю. Из новой рукописи. Договорились?

И он читал своим сипловатым голосом, негромко, чуть нараспев, с мечтательной улыбкой:

Нурия, Нурия,

Бог тобой любуется,

Ну и я, ну и я,

А со мной вся улица...

("Нурия")

А ещё - трепетно и торжественно:

Я памятью пронизан благодарной,

Вбирая опрокинутые дали,

Иду зелёной улицей Бульварной,

Которую мы Пушкинской назвали...

("Пушкин в Николаеве")

Лисянский родился в Одессе и многие годы - полвека! - прожил в воспетой им "золотой Москве". И всё же по-настоящему родным для Марка Самойловича всегда оставался Николаев, взрастивший и воспитавший поэта. Он дышал Николаевом, грезил им, любил нежно и страстно. Пел его!

У меня, давно живущего вдали от Николаева, достало нахальства как-то вступить с Лисянским в полемику относительно нашего города. "...Не могу забыть, - писал мне Марк Самойлович из подмосковного дачного Красновидова 31 июля 1992 года, - что с городом Николаевом связаны такие имена, как Пушкин (он пять раз побывал в Николаеве), Даль - автор "Толкового словаря", Бунин, Гаршин, Маяковский, Багрицкий, в нашем городе пели Шаляпин и Собинов, играл Мейерхольд, жили великие моряки Нахимов и Корнилов, Истомин и Макаров, и Грейг - главный командир Черноморского флота... В Николаеве всегда были театры, музеи, библиотеки, институты, первоклассные заводы, здесь строили и строят океанские корабли, сюда приходят корабли из всех морских стран. И в Николаеве была большая литературная группа, и даже известный заводской литературный кружок "Шкив", о котором писали литературные газеты Москвы и Киева. В Николаеве выходил журнал "Стапели", издавались книги, я, например, держал в руках и, конечно, не однажды читал сборники стихов Якова Городского, А. Пульсона, Я. Цейтлина. У Городского книга называлась "О самом простом", у Пульсона - "Высокая равнина", у Цейтлина - "Жажда". Все эти книги изданы в Николаеве.

"...Не могу забыть, - писал мне Марк Самойлович из подмосковного дачного Красновидова 31 июля 1992 года, - что с городом Николаевом связаны такие имена, как Пушкин (он пять раз побывал в Николаеве), Даль - автор "Толкового словаря", Бунин, Гаршин, Маяковский, Багрицкий, в нашем городе пели Шаляпин и Собинов, играл Мейерхольд, жили великие моряки Нахимов и Корнилов, Истомин и Макаров, и Грейг - главный командир Черноморского флота... В Николаеве всегда были театры, музеи, библиотеки, институты, первоклассные заводы, здесь строили и строят океанские корабли, сюда приходят корабли из всех морских стран. И в Николаеве была большая литературная группа, и даже известный заводской литературный кружок "Шкив", о котором писали литературные газеты Москвы и Киева. В Николаеве выходил журнал "Стапели", издавались книги, я, например, держал в руках и, конечно, не однажды читал сборники стихов Якова Городского, А. Пульсона, Я. Цейтлина. У Городского книга называлась "О самом простом", у Пульсона - "Высокая равнина", у Цейтлина - "Жажда". Все эти книги изданы в Николаеве.

Ты безусловно прав. Всё это сейчас убито и забыто. Но традиции на то и традиции, чтоб их помнили и продолжали...

Николаев - один из красивейших городов на Украине, окружённый с трёх сторон Бугом и Ингулом, с прямыми и зелёными улицами, достоин лучшей участи и славы..."

А вот фрагмент другого письма:

"...Николаев - столица нашего судостроения, город индустриальный, студенческий, с прекрасными традициями и литературными, и театральными, и живописными... Один сочинитель даже написал: "Я и в городе Париже Николаев вспоминал". Это - город моряков, поэтов и прекрасных женщин, раньше говорили: город моряков и невест..."

"Один сочинитель", на берегах Сены вспоминавший волны Бугского лимана, - это, разумеется, сам Марк Лисянский.

Из письма ко мне:

"...Сегодня мне принесли синенькую книгу "Николаев" (Страницы истории)", вышедшую в этом году. Приятно, что николаевцы вспомнили литературный заводской кружок "Шкив", который затем превратился в "Стапель". Я был организатором "Шкива". Вспомнили приезд Э. Багрицкого в Николаев, вспомнили и меня грешного. У меня за стеклом фотография членов "Шкива". Многих уже нет. Очень многих нет..."

- Походите по земле, - напутствовал молодого поэта Эдуард Багрицкий.

"Я по свету немало хаживал..." - в строках этой песни, сыгравшей особую роль в жизни автора, и запечатлённые вехи биографии героического поколения, и по-настоящему счастливая доля поэта-воина Марка Лисянского.

Знаменитое стихотворение 28-летний поэт написал осенью сорок первого в Ярославле, и правил по дороге на фронт, в грузовике с подарками бойцам переднего края.

"В Москве машина остановилась на полчасика, - рассказывал Лисянский, - и я помчался в редакцию журнала "Новый мир", где и оставил блокнотный листок со стихотворением. В декабре вышел девятый-десятый сдвоенный номер журнала, в котором была опубликована "Моя Москва". Но прежде чем увидеть стихотворение напечатанным, я услышал его по радио как песню... Песня меня догнала на фронтовой дороге, я слышал, как в Берлине в мае 1945 года наши солдаты пели: "Дорогая моя столица, золотая моя Москва!"

Всё бы ничего, да только услышанная Лисянским песня в исполнении Зои Рождественской, к его большому удивлению, вдруг "приросла"... чужим текстом, восхваляющим Сталина, с поэтически беспомощными рифмами "славы - державы", "народ - живёт"...

Как подобное могло произойти? А очень просто.

Позже, уже после войны, Исаак Осипович Дунаевский поведал Лисянскому о рождении песни. Композитор прочитал стихотворение и тут же, на журнальной странице, записал мелодию. Слов, однако, показалось мало, неизвестный автор сражался на фронте, и находчивый "Дуня" поручил одному из участников своего ансамбля Сергею Аграняну... досочинить "недостающие" куплеты, в каждом из которых, однако, оставались первоначальные ключевые рефрены о "дорогой столице, золотой Москве"...

- Это нарушение авторского права, можете подавать в суд, - на полном серьёзе заявили Лисянскому юристы.

Марк Самойлович в ужасе отшатнулся: судиться за исключение из песни о Москве имени усатого генералиссимуса - кто в здравом уме в те времена мог решиться на такое?!

"...Между прочим, однажды в Николаеве моя тётя Рива обратилась с таким же вопросом, как ты. Она меня спросила: "Марочка, а ты часто встречаешься с товарищем Сталиным?"

Нет, Саша, я никогда не разговаривал со Сталиным, хотя видел его раз десять на трибуне Мавзолея... Первый раз видел до войны на первомайском параде. С ним стоял рядом Горький. В последний раз видел Сталина в Мавзолее, в гробу..."

Со своим невольным "дописчиком" Лисянский не общался, и в дальнейшем печатал в поэтических сборниках собственный вариант, без аграняновских "вкраплений", ритуальных славословий вождя.

"Раньше мне казалось, - признавался Марк Самойлович, - что песню нельзя сочинить, она должна как-то сама родиться, как легенда, как сказка, как нечто услышанное в народе. Никогда не думал, что такие сугубо личные строки, как "Я по свету немало хаживал, жил в землянках, в окопах, в тайге, похоронен был дважды заживо, знал разлуку, любил в тоске" будут петь другие".

Спустя четверть века автор снова встретился с этим стихотворением.

"На двадцать третьем километре от Москвы, по Ленинградскому шоссе, там, где был остановлен враг, молодые москвичи воздвигли монумент Славы... Огромные гранитные противотанковые "ежи" взметнулись над шоссе. На барельефе памятника я прочитал строки из "Моей Москвы": "И врагу никогда не добиться, чтоб склонилась твоя голова".

Немногим поэтам выпадала подобная честь!

Песня "Моя Москва", ставшая подлинным знаменем защитников Отчизны, уже в наши дни (Лисянский так и не узнал об этом, не дожил) обрела статус официального гимна главного города России, осеняя бессмертный подвиг рядовых и командиров Великой войны, непреклонное стремление народа - выстоять и победить.

А задушевная лира Марка Лисянского продолжала петь о вечном, возвышенном, волнующе отзываясь во множестве сердец. Его поэтическому слову внимали индустриальный Урал и заполярный Норильск, раздольное Поволжье и нефтяная "страна Тюмения"... Вестниками безграничной читательской признательности, восхищения слетались к нему на столичную улицу Черняховского письма друзей, знакомых и незнакомых.

В век кризиса эпистолярного жанра Марк Самойлович старался ответить на каждое послание, адресованное ему. Не в пример некоторым литераторам, умудрявшимся даже стихи слагать в скорописи пишмашинки, писал от руки - фиолетовыми или синими чернилами, красивым чётким почерком, выводя каждую буковку с поистине каллиграфическим изяществом. Особенно любил листики из школьных тетрадок в арифметическую клеточку - говорил, что в них есть что-то из детства...

За пять лет нашего знакомства я получил от него больше сорока писем, и в письмах этих слышался голос неравнодушного, тактичного наставника, доброго старшего друга.

"...Самое трудное в поэзии - короткое стихотворение или поэма. В двенадцатистрочное стихотворение надо вместить огромный мир, а для поэмы необходим хорошо поставленный поэтический голос. Но не боги лепят горшки, надо браться за большую работу, ставить перед собой великие цели...

А на мир поэту следует смотреть более широко, с открытыми глазами и душой, влюблённой в мир, в человека, в жизнь..."

С воодушевлением говорила мне о стихах Лисянского Зоя Ивановна Воскресенская:

- Читаю и перечитываю. Вся молодость, вся жизнь нашего поколения - со всеми радостями, горестями, разочарованиями и надеждами - проходит перед глазами. Ты знаешь, Саша, что я вообще-то никогда не плачу, но тут... Изумительный поэт! Великолепные стихи!

По-доброму отзывались о творчестве моего земляка в беседах со мною и знавший его много лет писатель-солдат, главный редактор журнала "Дружба народов" Сергей Алексеевич Баруздин, и знакомый лишь с песнями и стихами поэта "старый николаевец" народный артист СССР Сергей Владимирович Образцов, и литераторы Украины, Тюмени, бажовского уральского края...

Когда в 1992-м вышла в свет "Одна мелодия", автор получил множество читательских откликов на книгу. Из Питера отозвался Вадим Шефнер, чьё мнение поэты ставили очень высоко:

"...Прочёл (...) с интересом и радостью за автора. И за читателей!.. Книжка эта тем хороша, что в наше время, насквозь прошитое, пронизанное политикой (и политиканством), она - глубинно лирична, и вся - от сердца. Ещё раз - поздравляю! С лучшими чувствами и пожеланиями дружескими В а д и м Ш е ф н е р".

А вот строки из Перми от 94-летнего Василия Васильевича Молодцова:

"..."Одна мелодия" - книга, которая оправдывает своё название, ибо полна прекрасной музыки. Многие стихи этой книги доставят ценителю поэзии истинное наслаждение. Что может быть выше этих духовных радостей? Это разговор с вечностью. Пушкин обнял бы Вас за стихотворение "Женщина", назвал бы Вас своим братом..."

Марк Самойлович писал мне по этому поводу:

"...Конечно, наш брат любит, когда его хвалят. Может, это от того, что за долгие годы очень уж редко раздаются в печати подобные голоса. Единственное спасение: письма читателей. Тут я не могу пожаловаться. Вспоминаю Илью Сельвинского, его стихотворение о читателе. Поэт вспоминает в горестные минуты о письме, присланном из дальней бухты: "Это великий читатель стиха почувствовал боль своего поэта". Кажется, я точно цитирую Сельвинского..."

Меня сближали с учителем его вдохновенные строки о нашем родном, неизбывно любимом Черноморье, прекрасных, поэтичных городах Николаеве, Одессе, о далёкой земле сургутской (с нефтяным северным краем я связан судьбою вот уже больше трёх десятилетий), а главное - человеческая доброта, порядочность, редчайшая в нынешнюю эпоху прагматизма верность дружбе прославленного мастера по отношению к "зелёному" юнцу, вообразившему себя пиитом.

"...Зря тебе показались "двусмысленными" строки из стихотворения "Никуда не деться": "Словно речка в море, я впадаю в детство". Это же сказано с ироничной улыбкой, а дальше идут строки о детстве, где я люблю есть хлеб с маслом да с мёдом, особенно на улице... Ещё дальше пояснять не стану. Эти строки вросли целиком и полностью в стихотворение. Их нельзя вырвать..."

Слушая и читая мои рифмованные "откровения", он, возможно, усмехаясь в глубине души, вспоминал собственную молодость.

- Я в твои годы писал в сто пятьдесят раз хуже тебя, - однажды сказал он мне.

Слава богу, у меня хватило ума воспринять это не совсем всерьёз, лишь как дружеское ободрение...

"...Сейчас трудно жить, а работать в поэзии ещё труднее, - делился со мною своими думами Марк Самойлович. - То, что делалось в нашей стране, - страшно. Но надо же понять: это делалось вопреки прекрасным людям, коими всегда была богата Россия. Очень надеюсь, что история всё поставит на своё место. Но нынче мы должны готовить это справедливое место..."

...В последний раз мы свиделись в начале девяносто третьего: 13 января Лисянскому исполнилось восемьдесят.

Поэт приехал - проститься с Николаевом и николаевцами, хотя и молчал о том... Со сцены Русского драматического театра звучала проникновенная лирика "самого николаевского" поэта на свете, но "Одна мелодия" уже готовила нас к расставанию:

Я оставляю вас

В большой надежде...

Надежда была на то, что у нас, остающихся на земле, станет "светлей и чище". Но главный тревожный вопрос доныне, увы, безответен:

...Как души уберечь

Сумеют люди!

Затем были письма от него. Перечитываю... До чего современны те, уже давние, размышления поэта!

"...А вообще-то наш народ выдумщик и фантазёр. Я люблю сказки, но не верю в "летающие тарелки", в предсказателей и ведьм, которые сейчас растут как грибы. Это естественно - в стране смутное время. Прошлое оплёвано, настоящее ужасающее, а будущего не бывает без прошлого и настоящего. Именно в такое время и плодятся колдуны и ведьмы, пророки, божьи посланники и прочая чертовщина..."

Мне не сиделось на месте. Из холодного Екатеринбурга я перебирался в солнечную Одессу, родной город Лисянского, и Марк Самойлович восторженно приветствовал моё возвращение к колыбельным берегам, перечислял неоспоримые достоинства черноморской жемчужины ("Может, и ты когда-нибудь скажешь: я жил тогда в Одессе... Пусть Одесса станет твоим вдохновением"), не забыв подчеркнуть существенную географическую подробность: город Николаев - рядом...

Я надеялся на сентябрьскую нашу встречу в Москве, по пути в родимые пределы:

Я даю вам слово,

От зимы оттаяв,

Возвратиться снова

В город Николаев...

Но пришёл день, когда узнал, что на последнее моё письмецо ответа не дождаться...

Вспоминал Борис Аров, старейший николаевский журналист:

"Было осеннее утро, листопад. И мне показалось, что я слышу строки из его песни:

Осенние листья шумят и шумят в саду,

Знакомой тропою я рядом с тобой иду...

Лисянский был полон творческих замыслов, и умер, как солдат, на посту, работая до последней строки.

Настоящий поэт не умирает, потому что живут его стихи, пробуждающие в людях добрые чувства".

Родился бы только поэтом,

А там не умрёшь никогда...

"...Не всё успел сказать. Страничка кончается. Остальное - сам додумаешь. В нашем деле не думать нельзя..."

И характерная приписка, венчающая письмо:

"КЛАНЯЮСЬ ГОРОДУ НИКОЛАЕВУ. М а р к Л и с я н с к и й".

* * *

Будете смеяться...

Ранний телефонный звонок. Из тёплой постели нехотя дотягиваюсь до аппарата, снимаю трубку, спросонья мычу в мембрану невнятное "м-да-а?.." И слышу в ответ громкое, озорно-удивлённое, январёвское:

- Спишь, что ли?! В такое солнечное утро! На рассвете надо уже работать... Я сегодня, перед тем как тебя разбудить, успел стихи написать в твою честь, запоминай:

Будете смеяться:

лучший номер в мире -

двадцать два - семнадцать -

пятьдесят четыре! И мы оба смеёмся: в самом деле, что могло быть прозаичнее шести номерных знаков моего николаевского телефона? В поразительном умении "приделать поэтические крылья" даже арифметике скучной обыденности - весь Январёв.

И мы оба смеёмся: в самом деле, что могло быть прозаичнее шести номерных знаков моего николаевского телефона? В поразительном умении "приделать поэтические крылья" даже арифметике скучной обыденности - весь Январёв.

Тот сор, который под рукой,

по сути, он и есть натура...

Читай Эмиля, дорогой!

Всё прочее - литература.

(Надпись на книге "Документ", 1997 г.)

Я дорожил мнением Январёва, пристрастным вниманием учителя к неприкаянному ученику, пребывающему в вечном разладе с собою и окружающим миром. Мэтр бывал ершист, категоричен в высказываниях и оценках, - у меня хватало ума не дуться на мудрого, неравнодушного к моей творческой и людской судьбе большого поэта.

Именно Январёв когда-то благословил мои дебютные переложения на русский стихов нашего выдающегося современника и земляка Дмитра Креминя:

- Поэзия Креминя сложна для перевода. Признаюсь тебе, я несколько раз пытался переводить Дмитра, но безуспешно... А твои переводы - это, несомненно, Креминь. Русский Креминь...

А как задорно мы с Эмилем Израилевичем пели под фортепианный аккомпанимент в Выставочном зале на Советской! Наш дуэт сложился экспромтом, когда все уже пригубили выплеснутое из миниатюрных бочонков в пластиковые стаканчики гениальным художником Андреем Антонюком кружащее головы терпкое вино степной Украины, и я ловил на себе радостно-изумлённый взгляд Январёва: кто бы, дескать, мог подумать, что ты ещё и доморощенный певун, и слова песен военной поры знаешь, мальчишка, наизусть!..

Грустно сознавать, что впредь ничего этого не будет: ни старых песен на два голоса с Январёвым, ни прогулок наших, по-южному обстоятельных, неторопливых, вдоль блистательной, кипучей Советской или в тихом лесковском парке; не повторятся литературные беседы с мастером, попеременное - вслух - чтение стихов, не придут в мои далёкие пределы новые январёвские письма, не дождусь от него приязненных, со смыслом, рифмованных надписей, забавных рисунков на титулах свежих поэтических сборников...

Что может быть краше

осенних даров?

Павлову Саше -

Эмиль Январёв.

18. IХ. 91

г. Н и к о л а е в

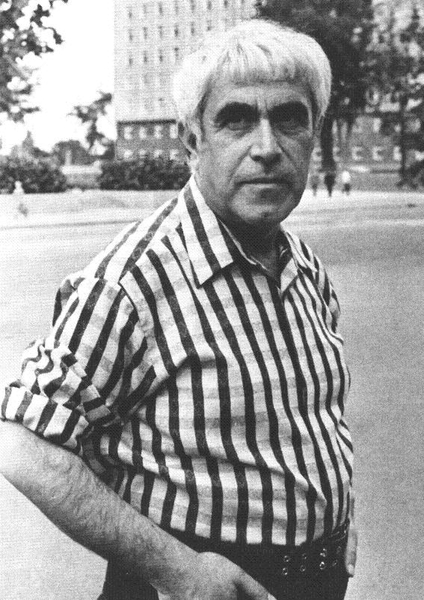

С трудом представляю себе нынче мой далёкий корабельно-тополиный город без его вдохновенного, усердного седовласого летописца. Во внешнем облике Январёва с возрастом всё отчётливее проступали черты боготворимого им Бориса Пастернака. Но не портретным сходством единым... "Будь и впредь ненасытно влюблён в Поэзию", - дружески надписал мне Эмиль Израилевич свой сборник "Стихи мои младше меня" (2000 г.).

Всё чаще в годину душевной смуты твержу не мною выстраданные строки:

Тонка уже, как волос,

связующая нить

с землёй,

где я ещё раз

навряд ли буду жить.

(Э. Январёв, "Стихи такого толка..." Из цикла "Дневник")

Однако возникает в памяти давнишняя телефонная побудка. Ясное николаевское утро за окнами родимого дома, куда мне нет возврата... Голос незабвенного старшего друга, весёлый стих: "Будете смеяться..."

И теплеет на сердце.

Возвращается юность.

И снова хочется жить...

* * *

Жил-был добрый волшебник

До глубокой старости Образцов оставался доверчивым ребёнком. В разгар "горбостройки" с наивным удивлением спрашивал меня, обратил ли я внимание на то, что в последнее время перестали говорить и писать о социализме, коммунизме? Сам великий кукольник в победе коммунизма не сомневался, продолжая идеализировать отнюдь, увы, не идеальный мир, человеческие взаимоотношения... Художник по незаконченному образованию, воспитанный в культурной семье путейского инженера-академика из южного города Николаева и директрисы московской гимназии, на заре юности принятый Немировичем-Данченко в Музыкальную студию МХАТа, обласканный советской властью, обладатель высших званий и наград, объехавший всю планету со своим замечательным театром кукол, Сергей Владимирович всё-таки не вступил в партию, хотя никаким "тайным диссидентом", конечно же, не был. А был просто-напросто честным, совестливым гражданином, патриотом - и в глухие предвоенные годы, когда не побоялся подписаться в защиту репрессированного Мейерхольда, и в "брежние" семидесятые, отказавшись участвовать в газетной травле Солженицына...

Художник по незаконченному образованию, воспитанный в культурной семье путейского инженера-академика из южного города Николаева и директрисы московской гимназии, на заре юности принятый Немировичем-Данченко в Музыкальную студию МХАТа, обласканный советской властью, обладатель высших званий и наград, объехавший всю планету со своим замечательным театром кукол, Сергей Владимирович всё-таки не вступил в партию, хотя никаким "тайным диссидентом", конечно же, не был. А был просто-напросто честным, совестливым гражданином, патриотом - и в глухие предвоенные годы, когда не побоялся подписаться в защиту репрессированного Мейерхольда, и в "брежние" семидесятые, отказавшись участвовать в газетной травле Солженицына...

Двадцать два раза на правительственных приёмах в Георгиевском зале Кремля выступал с куклами молодой артист. Обмирал за ширмой, пытаясь предугадать реакцию главного зрителя. Сталин усмехался в усы, аплодировал, всегда просил показать "Хабанеру". После концертов подходил к Образцову, чокался бокалом, называл другом. К тому времени Образцов и Шаганова, актриса и пианистка, заменившая мать осиротевшим детям Сергея Владимировича от первого брака, несколько лет жили не расписываясь. Однажды подумали: вдруг им тоже не повезёт и ночью раздастся неожиданный стук в дверь. Кто будет тогда носить передачи? И они побежали в загс.

В марте восемьдесят девятого я попросил Сергея Владимировича напутствовать юное поколение степного Причерноморья. "Дорогие читатели "Ленинского племени"! - написал народный артист Советского Союза. - Постарайтесь поскорее исправить всё то плохое, что досталось вам в наследство".

Некоторые николаевцы до сих пор убеждены: Образцов - уроженец нашего города.

- Я родился в Москве, - возразил Сергей Владимирович в ответ на мой "уточняющий" вопрос.

- Да, - согласно кивнул я, - и в справочнике написано: 1901 год, село Медведково Московской губернии.

- Но это теперь Москва, - развёл он руками.

- И всё же разрешите нам считать вас хоть немножечко своим земляком...

- Пожалуйста, - улыбнулся Образцов.

В Николаев, на родину отца, к бабушке, часто приезжали на лето всей семьёй. Эти времена Сергей Владимирович называл счастливыми... Рассказывая мне о своём детстве, казался не убелённым сединами пославленным на весь свет актёром, а десятилетним пареньком, бегущим с удочками по раскалённым от июльского зноя булыжникам николаевских мостовых.

Подарил мне свою мемуарную книгу "По ступенькам памяти" (книгу с автографом великого артиста и его тёплые письма ко мне храню, как драгоценные реликвии). Наша "молодёжка" тогда тотчас же перепечатала несколько "ступенек", по-образцовски мудрых, ироничных, овеянных живым дыханием давно ушедших времён...

Папин двор

Родился папа в 1874 году в Николаеве в доме на углу Садовой и Бассейной. Не знаю, как эти улицы теперь называются, но дом и сейчас стоит на том же месте, и на нём мемориальная доска моего отца.

Это двухэтажный дом дедушки, купца третьей гильдии. Папа говорил мне, что отца своего помнит плохо, потому что умер он, когда папе было лет шесть. Помнит только, что отец был добрый и весёлый..."

Я вырезал из газеты эту публикацию и послал Лисянскому. Марк Самойлович, всегда нежно и трепетно относившийся ко всему, что связано с любимым городом, немедленно отозвался. В письме поэта чувствовались неподдельная горечь и - явственно - нотки сарказма: "Плохо он (Образцов. - А. П.) помнит, плохо он знает Николаев. Даже улицу, где и сейчас стоит его родительский дом, он не помнит... Газета могла бы подсказать Сергею Владимировичу, дать сноску и вежливо поправить Образцова. Но, увы, газета сама не знает своего города..."

Что тут можно сказать? Действительно, Бассейной улицы в Николаеве сроду не бывало, а Садовая, хотя и существует, всё-таки находится далековато от образцовского "родового гнезда"...

Вручая мне книгу, Сергей Владимирович признался с трогательным смущением:

- Я плохо помню Николаев. А вот то место, где стоит наш дом, помню хорошо. На углу улиц... Как они теперь называются?

- Большая Морская, как и прежде. И Советская, бывшая Соборная.

- Ах, да, - просиял он. - А Советская, кажется, центральная улица, ведь так?

Всё-таки вспомнил!..

- Так вот, - продолжал "рассеянный с Бассейной", - на углу этих улиц всегда стояло много извозчиков...

Бог мой, да от кого же ещё, как не от ровесника ХХ века, могли мы узнать, где находилась первая в нашем городе "стоянка такси"!

- Сергей Владимирович, а конку помните? По Соборной конка ходила, а позже - трамвай.

- Нет, конки и трамвая не помню, - покачал головой.

"...А про моего прадедушку известно только, что он был "николаевским солдатом", то есть служил, как установил Николай I, двадцать пять лет - четверть века.

В семейной памяти сохранился удивительный эпизод из жизни моего прадедушки. Служил он в городском гарнизоне. По воскресеньям солдат домой отпускали. В одно из таких воскресений он шёл бульваром под руку со своей женой. Навстречу генерал. Солдатам не полагалось с кем-нибудь под руку ходить. Генерал стал его ругать. Грозить гауптвахтой. Прадедушка не выдержал оскорблений и со всей силой пихнул генерала в грудь. Тот упал и скатился по косогору. Бульвар был на горке.

На следующий день на плацу выстроили весь гарнизон. Приехал генерал. Не сказал, что случилось. Медленно обошёл солдатские шеренги. В каждого солдата всматривался. И не узнал. А кабы узнал, не было бы ни моего прадедушки, ни моего дедушки, ни моего отца, а значит, и меня не было бы..."

Память сердца! Нет, ничто не позабылось...

Хоть москвич, нездешний родом,

но до самого конца

(проносился год за годом)

помнил город, дом отца...

"...Дом построен квадратом с внутренним двором и сплошным балконом по второму этажу, глядящим в этот двор.

Посредине двора большое дерево. Папа рассказывал мне, что, когда был мальчиком, мечтал поставить на это дерево лестницу, чтобы рукой дотронуться до неба...

Хорошо помню, как в столовой у бабушки ели красный борщ и все очень смеялись, потому что какой-то вор украл у жилицы самовар и понёс его через двор. А другая жилица с балкона крикнула: "Ты куда самовар несёшь?" Тот сказал: "Лудить". А она говорит: "Возьми и мой". - "Давай". И украл два самовара.

А какие кавуны (это так тут арбузы называют) папа с рынка принёс! Огромные. Прямо ужас!.."

- Ещё помню Лески, - задумчиво произнёс Сергей Владимирович. - Мы там с женой снимали комнату в полуподвале... Там же рядом - яхт-клуб, правда? Есть он сейчас?

"...Дача на самом берегу Буга. Весь день хочешь на удочку бычков лови, хочешь купайся...

На реке яхты шикарно плавают. От ветра прямо на бок ложатся. Кливер пузырём надувается, а грот воду черпает. Завидно. А одна яхта без парусов посреди Буга на якоре стоит. Большая, как пароход, и называется "Бурун".

Через дачу от нас богатый живёт. Выходит на мостки и в большую трубу кричит: "На "Бу-ру-не-е-е!" От "Буруна" отплывает лодка и подплывает к мосткам. Хозяин садится и едет к "Буруну". Видно, как влезает по лесенке. "Бурун" подымает паруса. Два грота и два кливера. Чуть накренятся под ветром и уплывают в Аккерман. Значит, в Чёрное море. Завидно..."

- Очень хочу побывать в Николаеве ещё раз, - сказал мне, вздыхая. - Столько лет прошло... Жаль, давно не зовут нас туда с театром. Я бы приехал...

Говорю ему: в Николаеве идут разговоры о восстановлении монумента адмирала Грейга, в Одессе - "матушки" Екатерины, причём подразумевается снести уже существующие изваяния "совковой" эпохи.

Образцов усмехается.

- Помню, кажется, в Нахичевани-на-Дону стоял некогда памятник Екатерины Второй. На постаменте литыми буквами красовалась надпись: "Екатерине Великой - благодарные армяне". Ну, после революции императрицу, естественно, "свергли" с пьедестала, на который тут же водрузили голову Маркса. Сбили и надпись, но так как литеры были накладные, следы от них на камне остались явственные. И вот, представьте себе: стоит бюст Маркса, а каждый читает под ним о благодарных всероссийской самодержице армянах! Было очень смешно, - заверил меня кукольный патриарх.

Поучительная история!

- Сергей Владимирович, - попросил я, - расскажите, пожалуйста, об искусстве театра кукол.

- Если автор приносит мне пьесу, и в ней написано, что один из героев - Иван Петрович Максимов, сорока восьми лет, я такую пьесу дальше не читаю, - веско произнёс Образцов. - Потому что этот Иван Петрович - реальный человек, а не обобщённый образ. Куклы ведь изображают какие-то очень типизированные характеры. Театр кукол владеет метафорой. Он метафоричен по сути своей: кукла - уже метафора, ибо она не человек. В театре кукол невозможно, скажем, сыграть чеховскую "Чайку", где образы не метафорические, не типизированные, а человеческие. Поэтому нам ближе "Ревизор" Гоголя, шекспировские пьесы, хотя мы их и не играем: образы там очень метафоричны... Ещё пещерные люди изображали богов, силы природы - в наскальных рисунках, ритуальных масках. А ведь эти маски - прямые родственники театра кукол, родившегося задолго до театра "человеческого" от незарегистрированного брака ритуальных масок и кукол. Только в девятнадцатом столетии он стал театром и для детей - раньше был театром исключительно для взрослых. Вспомним нашего русского Петрушку, французского Гиньоля: эти персонажи воспринимались прежде всего взрослым зрителем. А ныне театр кукол завоевал сердца и взрослых, и детей, утверждая своим искусством всепобеждающую силу добра!

Зоя Ивановна Воскресенская рассказывала мне:

- Выступали как-то перед ребятами. И вот вышел на сцену Образцов. Что тут началось в зале, не передать - радость, восторг! Кричат, хлопают, смеются... А он подождал, когда утихнет всё, да как вдруг... засвистит! По-птичьи! А потом озорно спрашивает: "Ну, кто знает, какая птица так поёт?" Один мальчик встал и сказал: "Малиновка". "Правильно, верно, - Образцов говорит. - А этого певца как зовут?.." - и снова залился трелью. Скоро уже все в зале наперебой отвечали ему: "Дрозд", "Синица", "Это щегол!", "А это - чиж!"...

Писательница улыбнулась и произнесла с теплотой:

- Поразительный человек. Талантливый, необычайно добрый. Его все любят...

Страстный защитник природы, Образцов всегда находился в окружении всевозможной живности. Кабинет главного режиссёра и директора Государственного академического Центрального театра кукол на Садовой-Самотёчной был заставлен аквариумами с рыбками, увешан птичьими клетками. Внизу, в театральном фойе, в таком же аквариумно-птичьем царстве, я прочёл на клетке золотистого кенара: "АРКАША" - подарок А. И. Райкина". Уже не было на свете Аркадия Исааковича, а его подарок - прыгал с жёрдочки на жёрдочку, клевал из кормушки, попискивал... Жил!

Кстати, настоящее петушиное "соло" для фасадных часов ГАЦТК записано под Москвой, на даче "кукольного патриарха и Мафусаила" во Внукове...

Сергей Владимирович раскрывает "По ступенькам памяти".

- Вот, посмотрите, - говорит он мне, - здесь фотография последнего николаевского городского головы Леонтовича, основателя зоопарка. Тут написано о нём... Вы работали в зоопарке, так что, думаю, вам будет интересно узнать, как он начинался.

"...У городского головы Леонтовича сад. В саду большой дом. А в доме полно аквариумов с рыбками. И он, этот самый городской голова, пускает туда разных людей этих рыбок и крокодила смотреть...

Большие комнаты. И сплошь, сплошь аквариумы. Сам Леонтович всё показывает...

Золотые, блестящие рыбки носятся туда-сюда. А в другом аквариуме такие же золотые, только толстые. Медленно плавают и хвосты у них, как юбки...

А ещё у Леонтовича есть аквариумы, под которыми керосиновые лампы подо дном стоят. Воду подогревают. В этих аквариумах рыбы из тёплых стран... На воле-то они в американской реке Амазонке живут. Это всё Леонтович нам объяснял.

Только самое удивительное - это крокодил. Маленький ещё, но настоящий.

Леонтович взял щипчиками кусочек мяса и поднёс прямо к носу крокодила. Тот сразу - хап. И проглотил..."

Целый век тому назад николаевская тётя привела двоих мальчуганов-племянников, приехавших погостить из Москвы, в этот чудесный дом на Адмиральской улице.

Младший из братьев, Борис, впоследствии стал биологом. И даже помогал доставать зверей для Николаевского зоопарка... Старший, Сергей, сероглазый круглолицый блондин, создал замечательный театр. Написал много прекрасных книг, и среди них эту, ступеньками памяти сводящую нас в счастливую страну его детства...

"...Наступила в Николаеве Советская власть. Естественно, Леонтовича арестовали. А как же иначе? Он же представитель царского режима. Городской голова, так сказать, прихвостень. Отправили его в тюрьму, а горничная пусть пока рыбок кормит. Там видно будет, что с ними дальше делать..."

На сей раз обошлось. Новые хозяева порешили организовать в доме арестованного "прихвостня" государственный аквариум-зоосад.

"...И назначили директором Леонтовича, благо он за всю свою старорежимную деятельность ничего такого особо злостного не совершил..."

Что мы ещё знаем о нём? Следы его теряются, но исследователи полагают: Николай Павлович Леонтович разделил участь миллионов, попавших в кровавые сталинские жернова. Тамбовская тюрьма стала Голгофой для учёного-натуралиста, подвижника - "классово чуждого элемента"...

Но добрые дела не уходят вместе с их вершителями.

Хочешь верь, хочешь нет

Николаевский крокодил вырос и поселился в саду в круглом бассейне. Большой стал. Зубы огромные. Ну, естественно, что наступил день, когда весь Николаев был взволнован. Прошёл слух, что крокодил убежал. Живёт в Буге и съел девочку. Слух такой неизбежен, но только никуда крокодил не убегал и девочек не ел, а гордость за него у николаевцев росла и росла.

А как же? В Киеве крокодила нет, в Харькове - нет, в Херсоне - нет, в Одессе - нет, а в Николаеве есть! Настоящий, большой, с зубами как иглы..."

Марк Самойлович Лисянский в разговоре со мной однажды воскликнул:

- А знаешь, крокодил-то у Леонтовича был одноглазый! Какой-то пьяный красноармеец перелез через ограду и пырнул штыком лежащего на солнышке крокодила. Зверюга в ярости кинулся на своего мучителя. Шум, крик... Прибежал Леонтович - отбил посетителя у крокодила, спас пьяного дурака...

"...А зоопарк, который родился от аквариумов Леонтовича, оказывается, просто удивительный. Огромный. Двадцать гектаров. Да ещё с озером. И крокодилы в этом зоопарке есть. Даже две породы. Кайман и аллигатор. И слоны есть, и львы, и пумы, и снежный барс, и зебры, и павианы, и гамадрилы. Замечательный зоопарк..."

Как всё это невообразимо далеко - коллекция диковинных рыб Леонтовича, одноглазый крокодил, мой - уже далёкий - город Николаев да и весь промелькнувший суровый двадцатый век, в котором также выпало жить...

Далеко?.. Для меня - близко.

Через одного человека - Сергея Владимировича Образцова.

* * *