Юрий Семёнович Крючков

(1928-2016)

Под стенами Очакова

Подвиг капитана Сакена

Я вне себя и хватаюсь за меч,

хоть пользы в нём мало…

Мнится: прекрасно и пасть,

за отчизну честно сражаясь.

Вергилий. «Энеида».

К концу лета 1787 года обострились отношения России с Османской империей. Турки стали совершать набеги на приграничные места и на отдельные русские суда. 6 сентября царица узнала от курьера, что турецкие суда напали на русскую брандвахту, стоявшую у Глубокой Пристани в Лимане, где была оперативная база молодого Черноморского флота. Но фрегат, умело отстреливаясь, ушёл от позорного плена. Екатерина почувствовала, что это была последняя капля, переполнившая её чашу терпения: 7 сентября она подписала манифест о войне с Турцией.

Пока под стенами Очакова, на Лимане, моряки обсуждали возможность штурма крепости, произошло событие, которое не только вписало героическую страницу в историю России, но и сильно повлияло на последующие битвы русских судов с турецкими.

С началом войны с турками в 1787 году князь Григорий Потёмкин, командовавший армией и флотом на Чёрном море, направил контр-адмиралу графу Войновичу в Севастополь предписание, в котором были такие строки:

«Подтверждаю вам стараться произвести дело, ожидаемое от храбрости и мужества вашего и подчиненных ваших. Хотя бы всем погибнуть, но должно показать всю неустрашимость к нападению и истреблению неприятеля. Сие объявите всем офицерам вашим: где завидите флот турецкий, атакуйте его во что бы то ни стало, хотя б всем пропасть».

Получив такой приказ, командующий Севастопольской парусной эскадрой Марк Войнович вышел в море 31 августа, надеясь встретить турецкий флот. Но вместо флота он встретил жесточайшую бурю. Выросший на голубых волнах Адриатики, Марк Иванович не знал, что с началом сентября (или в конце августа), когда наступает равноденствие, на Чёрном море начинают бушевать свирепые бури. Всю эскадру Войновича ветром разметало по морю, кого прибило к Румелийским берегам, кого – к Кавказским, а корабль «Мария Магдалина» слепая Фортуна занесла аж к туркам.

Этим злосчастным кораблём командовал английский капитан на русской службе Тиздель, а лейтенантом у него был Иван Перелешин, не захотевший признавать «над собой инородца». В трудные часы, когда все моряки должны были сплотиться, чтобы противостоять свирепой стихии и чётко выполнять все команды капитана, Перелешин не только отказался следовать приказам Тизделя, но и стал подбивать весь экипаж не подчиняться англичанину. Собрав вокруг себя своих приспешников, Перелешин вместо того, чтобы бороться за жизнь корабля и моряков, пьянствовал в кают-компании. Корабль, лишённый разумного и деятельного управления, брошенный на произвол буре, занесло к турецкому берегу, где он сел на мель; Тиздель, видя безвыходное положение, сдал его туркам.

Этот случай, очень тяжёлый для русских моряков, жарко обсуждался среди морских и армейских офицеров. Случай – небывалый; ещё ни один русский корабль не сдавался врагу без боя.

* * *

В ожидании подхода турецкого флота к Очакову Суворов стал беспокоиться о судьбе подвластной ему слабой Кинбурнской крепости, расположенной в самом горле Лимана, напротив турецкой твердыни. Он попросил командующего Лиманской гребной флотилией принца Нассау-Зигена, чтобы ему прислали для прикрытия с моря и для связи несколько парусно-гребных судов. Принц отрядил к Суворову одну дубель-шлюпку под командой капитана Сакена и два других малых судна, которыми командовал граф Дама. Здесь, у Кинбурна, оба командира бросили якорь.

В 1787 году его произвели в капитаны второго ранга и наградили орденом Святого Георгия Победоносца 4-го класса за восемнадцать морских кампаний. Русские моряки называли его Христофор Иванович, так им было легче общаться. Это был храбрый офицер, знающий своё дело и любимый не только сослуживцами, но и князем Потёмкиным, который поручал ему разные ответственные дела.

Подвиг капитана Р. фон-дер Остен-Сакена 20 мая 1788 г.

Граф Роже Дама происходил из родовитой французской семьи. В поисках славы он в 1788 году, когда ему было только 22 года, поступил на русскую службу и отправился под Очаков. Потёмкин направил его к принцу Нассау, который дал в команду Дама два небольших судна для крейсирования у Кинбурнской косы, о чём, как мы уже знаем, просил Суворов.

Прибыв в Кинбурнскую крепость, Дама съехал на берег и пошёл представиться Суворову. Ему сказали, что генерал ещё спит, поэтому Дама в отведённой ему палатке сел писать письмо сестре, с трепетом ожидая встречи с прославленным командиром. Вдруг в палатку вошёл человек в простой сорочке и спросил:

– Позвольте узнать, кто вы такой?

– Граф Роже Дама, командир отряда судов, прикомандирован к генералу Суворову, жду его пробуждения, чтобы передать ему письмо от принца Нассау.

– Я очень рад, – сказал вошедший, – познакомить вас с ним. Это я. Не правда ли, я держусь без чинов?

Увидев, что Дама слегка оторопел, Суворов успокоил его:

– Оправьтесь и не беспокойтесь. Кому вы писали, когда я вошёл?

Дама был немного задет такой бесцеремонностью, недопустимой во французском этикете, но, видя простоту обращения Суворова, сказал, что писал сестре в Париж.

– Очень хорошо, – сказал мягко Александр Васильевич, – я сам позабочусь о доставке этого письма. Но я ей тоже напишу, – вдруг добавил он.

Устроившись в тамбуре палатки, Суворов написал письмо сестре Дама на четырёх страницах, из которого она, как писала потом брату, не поняла половины. И это не удивительно: знаменитый полководец выражался всегда кратко, афористично и часто зашифровывал свои мысли, так что его письма приходилось разгадывать.

* * *

Ещё когда Суворов находился в Херсоне, где было Главное управление Черноморским флотом, прозванное Суворовым в насмешку «Академией», пришло известие о позорной сдаче в плен корабля «Мария Магдалина». Морские офицеры бурно обсуждали это событие, собираясь по вечерам в тавернах. Однажды такой спор произошёл в присутствии Рейнгольда Сакена. Один из офицеров, трезво оценив обстоятельства пленения, сказал:

– Господа, мы жарко спорим, но что оставалось делать капитану «Марии Магдалины», потерявшей в бурю весь рангоут?

– Я не согласен! – воскликнул другой моряк, поднявший бокал. – Капитан Тиздель должен был утопить свой корабль в море.

На это ему кто-то возразил:

– А если офицеры корабля не были согласны?

– Надо было их не спрашивать, – не унимался молодой моряк.

– А как же «Морской устав»? Он требует на это согласия всех офицеров и рядовых служителей.

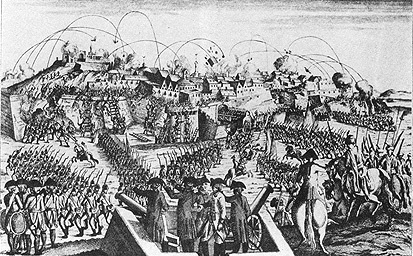

Подвиг капитана 2-го ранга Рейнгольда фон дер Остен-Сакена 20 мая 1788 г. Гравюра, сделанная по повелению императрицы Екатерины II

В спор вмешался ещё один лейтенант:

– Я думаю, что командир, присягнувший императрице верно служить ей, не должен был сдавать туркам корабль, даже когда его выбросило на мель. Надо было сражаться с врагом до конца!

Рейнгольд Сакен молча слушал эти споры, а потом встал и произнёс:

– Господа, рассуждайте об этом несчастном обстоятельстве, как думаете и как каждый из вас поступил бы в подобном случае. А что до меня касается, если судьба приведёт вверенное мне судно в опасность достаться неприятелю, я скорее взлечу с ним вместе на воздух, нежели переживу подобное бесславие. В этом уверяю вас честным словом.

Никто тогда не подозревал, что слова капитана Сакена были пророческими…

* * *

Прошло более семи месяцев после этого разговора моряков. И вот настал этот день.

Суворов увидел на горизонте приближающуюся турецкую эскадру. Он написал принцу Нассау о судах, которые приближались к Очакову. В ответ пришло распоряжение, чтобы Сакен и Дама вернулись в Глубокую Пристань, что на Днепровском лимане у Станислава. В ночь на 19 мая Сакен велел Дама уходить, а сам задержался у Кинбурна, ожидая, когда Суворов закончит своё письмо принцу.

Ветер усилился и стал для турецкого флота попутным. Его малые суда уже входили в горло Лимана. Увидев это, Сакен, сидевший у себя в каюте с другом – полковником Марковым, сказал ему:

– Положение моё опасно, но честь мою могу ещё спасти: если турки атакуют меня двумя судами, я возьму их; с тремя буду сражаться, от четырёх не побегу; но если нападёт больше, тогда прощай, Фёдор Иванович, мы более не увидимся!

Лишь рано утром Суворов переслал пакет Сакену, и дубель-шлюпка подняла паруса. Турецкие моряки увидели это, и их галеры ринулись догонять дубель-шлюпку. Ветер стал стихать, и тяжёлое, неуклюжее судно начало терять скорость. Матросы взялись за вёсла, но дубель-шлюпка, этот пережиток ещё елизаветинского времени, не могла соревноваться с быстроходными турецкими галерами.

Подвиг капитана 2-го ранга Сакена 20 мая 1788 года. С картины И.И. Родинова

Дубель-шлюпка уже приближалась к устью Южного Буга. За мысом была спасительная Глубокая Пристань, где стоял русский флот. Но тринадцать галер настигали тупое в ходу судно Сакена. Турки гнали его, как стая гончих псов лису, подбадривая себя громкими победными криками; они понимали, что лёгкая добыча в их руках: судну «гяуров» уже не уйти от них, и турки приведут свой трофей с ликованием под стены Очакова…

Рейнгольд Сакен понял, что он не успеет достичь мыса, за которым его и врагов увидят с кораблей русского флота. Он приказал спустить на воду шлюпку, в которую сели все девять его матросов, передал им судовые документы, пакет от Суворова и флаг. Шлюпка быстро направилась в сторону мыса, а командир сам стал управлять своим судном.

Когда первые четыре галеры приблизились к дубель-шлюпке, Сакен зажёг фитиль и спустился в крюйт-камеру, где хранился запас пороха. Турки сцепились с дубель-шлюпкой и с победными криками ринулись на её палубу, но в этот момент раздался сильный взрыв, и дубель-шлюпка разлетелась на куски, а вместе с нею четыре турецких галеры. Остальные в страхе остановились, поражённые произошедшим. Этот взрыв увидели и матросы со шлюпки. Они сняли свои фуражки и перекрестились, молясь о душе Сакена. Оставшиеся турецкие галеры, наскоро подобрав плавающих матросов, которым посчастливилось выжить, погребли в сторону Очакова, везя, вместо вести о победе, тяжёлое сообщение о гибели четырёх галер и их экипажей.

Печальное известие о гибели дубель-шлюпки через несколько часов было доставлено в Глубокую Пристань и доложено Нассау-Зигену. Весь русский флот скорбел о своём храбром товарище, но и гордился тем, что настоящий русский офицер не сдаётся никогда врагу, жертвуя собой во имя Отчизны.

Несколько шлюпок были направлены к месту взрыва дубель-шлюпки, чтобы найти тело Сакена. Но моряки нашли только лежащие на мелководье у Сарыкальского мыса останки судна, перевёрнутые вверх дном. А через несколько дней поисков у противоположного мыса, до которого так и не успела дойти дубель-шлюпка, нашли тело капитана. Оно было без рук и головы, и Сакена опознали только по Георгиевскому кресту, чудом сохранившемуся в петлице, как будто Господь оставил этот орден потомству в пример.

Капитану Сакену было всего тридцать пять лет от роду.

Узнав из донесения князя о подвиге капитана Сакена, Екатерина повелела наградить всех его родных и близких и обеспечить их пожизненными пенсиями. А чтобы сохранить в памяти потомков подвиг героя, она велела сделать рисунок подвига, который был литографирован и распространялся в народе.

А что же Дама? Избежав плена или гибели, он продолжал служить в Лиманской гребной флотилии, ничем особенно не прославившись, но, как все иностранцы-волонтёры, поучал русских, как надо воевать, и даже давал указания Суворову.

* * *

Мальтийский рыцарь Ломбард

Безумству храбрых поём мы песню

М. Горький. «Песня о буревестнике».

Война приняла затяжной характер, но послужила хорошей приманкой для авантюристов разных стран – можно было показать себя и добиться почестей и славы. Среди этих «искателей славы» первым объявился потомок мальтийских рыцарей Джулиано де Ломбард, молодой человек двадцати лет от роду. Екатерина послала его к князю Григорию Потёмкину под Очаков.

Молодой Джулиано, как и все мальтийцы, был хорошим моряком, смелым и отважным. Князь принял Ломбарда на русскую службу с чином мичмана и направил в Лиманскую гребную флотилию под начало принца Карла Нассауского. Принц назначил Джулиано командиром галеры «Десна» - судна, на котором Екатерина плыла по Днепру, когда совершала вояж в Крым. После её путешествия императорскую галеру переделали в боевую. Это было довольно быстроходное и сильное судно с престижным названием, напоминавшем о самой Екатерине Великой.

Получив в командование галеру, Ломбард уже с осени 1787 года показал себя храбрым, находчивым и решительным моряком.

Турки предприняли несколько атак на крепость Кинбурн, «прилепившуюся» на узкой косе напротив Очакова. Турецкие суда, подходя к песчаной косе, высаживали десанты, но их успешно отбивали войска, бывшие под командованием генерал-лейтенанта Александра Суворова. Вот тут и проявился рыцарский характер Ломбарда: на своей «Десне» он смело бросался навстречу турецким судам и, завязав с ними бой, заставлял их отступать. Во время этих десантов турки потеряли корабль, две шебеки и две галеры.

Суворову очень полюбился этот молодой и отчаянно храбрый офицер, и он с ним подружился. Восхищённый отвагой и дерзостью Джулиано, Суворов писал в своих донесениях князю Потёмкину и его секретарю: «Как взорвало турецкий корабль, вдруг у него оказался в облаках прегордый паша, поклонился Кинбурну и упал стремглав назад… За гостинцы приношу мою нижайшую благодарность, особливо за Ломбарда!»

* * *

В одной из атак, 30 сентября, турецкий флот, подойдя к косе, начал мощную бомбардировку крепости Кинбурн, высадив потом пятитысячный десант. Увидев это, Ломбард на своей галере ринулся на левое крыло выстроившихся в линию турецких судов. Турки решили, что «Десна» – это брандер, который русские пустили на них, чтобы взорвать турецкие суда. В панике семнадцать мелких неприятельских судов бежали от Кинбурна, бросив свой десант на косе. Воспользовавшись суматохой, возникшей в турецком десанте после бегства их судов, Суворов разгромил его так, что только пятьсот вражеских солдат смогли спастись, пустившись вплавь через Лиман до Очакова.

Узнав о героическом поступке мичмана Ломбарда из донесения Суворова, главный флотский начальник, контр-адмирал Мордвинов, сидевший в Херсоне, велел предать Джулиано военному суду за нападение на турецкий флот без его, Мордвинова, приказа. Этот англоман, педант и бюрократ в морском мундире, никогда не мог понять, что на войне бывают ситуации, когда нет времени на ожидание приказов начальства, а надо действовать. И вот Мордвинов – ходячий «циркуляр и инструкция» – вместо просимой награды Ломбарду велит отдать его под суд. Узнав об этом, возмущённый Суворов написал Потёмкину письмо, в котором резко осудил распоряжения Николая Семёновича, обозвав контр-адмирала такими словами, какие он заслужил, а Суворов всегда был остёр на язык и прямо «резал правду-матку».

Князь Потёмкин отменил приказ Мордвинова, отчитав его за бюрократизм и канцелярщину, и повелел наградить мичмана за личную храбрость орденом Святого Георгия Победоносца 4-го класса. Но Ломбард не успел его получить.

4 октября отряду русских судов было дано задание напасть ночью на турецкую эскадру, стоявшую под стенами Очакова. Командование отрядом поручили командиру плавучей батареи капитану второго ранга А.Е. Верёвкину. Считая, что батарея тихоходна, Верёвкин, не дожидаясь прихода двух галер, заранее начал нападение, рассчитывая на скорое прибытие галер. Турецкие суда, окружив батарею, открыли по ней ураганный огонь. Русские моряки, отбиваясь, стали отходить попутным ветром в море. И снова мичман Ломбард, проявил решительность и самостоятельность: на «Десне» он пробился через турецкие корабли к батарее, уже изрядно повреждённой. Сблизившись, он на ходу перескочил на батарею и вместе с Верёвкиным стал отчаянно отбиваться от турок, не допуская их к абордажу.

Плохо управляемую, тяжёлую на ходу батарею отнесло к мели Хаджибейского мыса, где она застряла. После полного выхода из строя батареи экипаж высадился на берег, но был тут же взят в плен. Всех русских моряков отвезли на судах в Стамбул-Константинополь и посадили в Семибашенный замок, где уже были заключены моряки с «Марии Магдалины».

* * *

Случившееся неприятное событие омрачило русских моряков и армейцев. Все сожалели о нём и беспокоились о судьбе Ломбарда и Верёвкина, не зная, что с ними. В письме князю Потёмкину Суворов написал с огорчением: «Бог наказал плавучею батареею и Ломбардом… Батарея пронеслась ветром сквозь оба турецкие флота с пальбою, несколько попортила один турецкий фрегат и ушла из виду…»

В начале февраля 1788 года Суворов ещё не знал о судьбе Ломбарда, но сберегал для него Георгиевский орден. В одном из писем он писал: «6-ой крест оставлен лейтенанту Ломбарду, что в полону – ежели жив». Но вот пришло сообщение через французского посла в России, что Ломбард жив и находится в замке. Обрадованный Суворов тут же спешит поделиться с князем Григорием: «Но прибавление к утехе… мальчик Ломбард жив».

А новоиспечённый лейтенант Джулиано Ломбард даже не знал о своём награждении и повышении в чине; он сидел в общей камере вместе в Верёвкиным, Перелешиным, Тизделем и другими русскими офицерами.

Удручённый своим положением Тиздель, находясь в недружелюбном окружении офицеров «Марии Магдалины», писал мемуары, чтобы по выходе из тюрьмы хоть как-то оправдаться перед семьёй, Россией и Историей. Дома, в Севастополе, у него были жена и сын, и хотя Екатерина Вторая при посещении Севастополя жила в его доме, но позор невольно падал и на семью, и поэтому опечаленный капитан боялся их опалы.

Тиздель вскоре сдружился с Ломбардом, единственным иностранцем, который не осуждал страдающего капитана «Марии Магдалины». По предложению неугомонного и бесстрашного Ломбарда они начали обсуждать план побега из Семибашенного замка. Но Тиздель, как истый англичанин, ждал своего законного освобождения и военного суда, который, как он считал, воздаст всем по заслугам и оправдает его, поэтому он отказался от побега.

Гордый мальтиец не мог перенести позора плена и однажды, не выдержав, вскрыл себе вены, но это заметили его товарищи по несчастью и вызвали врача. Раны на руках оказались не опасными и быстро зажили, однако этот случай помог Ломбарду связаться с французским послом в Константинополе, и они подготовили побег. Получив тайно верёвку и необходимые инструменты, Ломбард сумел незаметно спуститься со стены замка, но недалеко от земли верёвка лопнула, и Джулиано свалился вниз, сломав ребро. Охрана замка подобрала его и, изрядно поколотив, отправила назад. Узнав об этом в середине марта, Суворов в свойственной ему «телеграфной» манере общил князю Потёмкину: «Бедненький Ломбард и ребро выломал и постукали».

И всё-таки храброму мальтийцу с помощью французского посольства удалось бежать из тюрьмы. «Описав дугу» через ряд европейских стран, он снова прибыл в Россию. Узнав об этом, обрадованный Суворов написал князю, чтобы царица «вернула» Ломбарда на Юг, и храбрый Джулиано впоследствии появился опять в гребной флотилии.

Контр-адмирал Поль Жонес

О люди! Жалкий род, достойный слёз и смеха!

Жрецы минутного, поклонники успеха!

Как часто мимо вас проходит человек,

Над кем ругается слепой и буйный век,

Но чей высокий лик в грядущем поколенье

Поэта приведёт в восторг и умиленье.

А.Пушкин. «Полководец».

Создавая новый Черноморский флот, Екатерина Вторая прекрасно знала, что ему не хватает грамотных и опытных моряков, которым можно было бы поручить командование судами. В Херсоне и в других приднепровских городах строились большие корабли и малые суда, но для них не было команд. Приходилось посылать офицеров и рядовых из Кронштадта, Петербурга и даже Архангельска. Особенно флот нуждался в командирах, поэтому Екатерина приглашала боевых офицеров из разных государств, среди них оказался и знаменитый американский корсар Пол Джонс, которого в России называли почему-то на русско-французский лад – Павел Жонес. Царица, наслышанная о нём, возлагала большие надежды на этого морского офицера, не раз громившего английские корабли и разорявшего прибрежные города Британии, из-за чего, как мы уже знаем, он был объявлен врагом английской нации, которого надлежит повесить.

В это время в молодом городе Херсоне, что в низовьях Днепра, строились корабли для нового Черноморского флота. Зная сложную обстановку на флоте, где не было энергичного и инициативного командующего, царица предполагала на это место пригласить хорошего моряка-француза. Екатерина обратилась к французскому королю Людовику XVI с просьбой прислать ей знающего морского офицера для организации Черноморского флота. Король через графа Сегюра, с которым у Екатерины были дружеские отношения, предложил Пола Джонса.

В это время в молодом городе Херсоне, что в низовьях Днепра, строились корабли для нового Черноморского флота. Зная сложную обстановку на флоте, где не было энергичного и инициативного командующего, царица предполагала на это место пригласить хорошего моряка-француза. Екатерина обратилась к французскому королю Людовику XVI с просьбой прислать ей знающего морского офицера для организации Черноморского флота. Король через графа Сегюра, с которым у Екатерины были дружеские отношения, предложил Пола Джонса.

Джон Поль Джонс (John Paul Jones) (1747—1792), национальный герой США, герой сражений в Днепро-бугском лимане у Очакова в 1788 г.

В декабре 1787 года, когда Пол Джонс находился не у дел, он получил через русского посланника в Париже Симолина приглашение Екатерины поступить в русский флот.

Вскоре Джонс получил разрешение на вступление в русскую службу от американского посланника в Париже Джефферсона. Затем завязалась долгая переписка с многими лицами для уточнения условий этого перехода.

В апреле 1788 года Пол Джонс поехал в Данию по приглашению русского посланника барона Крюденера, жившего в Копенгагене. Барон вручил Полу собственноручное письмо Екатерины Великой с приглашением возглавить Черноморский флот в чине контр-адмирала, но под общим командованием Григория Потёмкина.

Джонс попытался отправиться в Россию на каком-либо судне, но в восточной части Балтийского моря было ещё много плавающих льдин, поэтому никто не откликнулся. И тут Пол Джонс проявил себя как закоренелый пират. Он нанял прогулочный флейт и, выйдя в море, навёл на хозяина пистолет, чем заставил вести судно к русским берегам. Через четыре дня, пробиваясь сквозь льдины, маленькое судёнышко достигло Ревеля, откуда Джонс в карете отправился в Санкт-Петербург.

Статс-секретарь императрицы Екатерины Александр Храповицкий отметил день 24 апреля 1788 года в своих ежедневных записках короткой фразой: «Получено известие, что 20 числа выехал из Ревеля Павел Жонес. Он вступает в нашу службу».

– Он проберётся в Константинополь, – сказала императрица Храповицкому, когда тот доложил о приезде американца.

Но ещё до прибытия Джонса Екатерина написала Потёмкину под Очаков, что посылает знаменитого корсара на юг: «Сей человек весьма способен и в неприятеле умножать страх и трепет; его имя, чаю, вам известно, когда он к вам приедет; таков ли он, как об нем слух повсюду».

Однако Тайный Совет воспротивился принять Джонса на русскую службу, опасаясь осложнений с Англией. Узнав об этом, возмущённая Екатерина сумела настоять на своём и вечером 9 мая сказала Храповицкому:

– Они в Совете всё останавливают; сбили было Поля Жонеса, насилу поправила.

Через два дня после приезда Пол был принят императрицей и получил официальное назначение на Черноморский флот. Узнав об этом, английские моряки, служившие в русском флоте, посчитали себя оскорблёнными: они не пожелали служить в одном флоте с врагом их нации, пиратом, по которому плачет виселица, тем более, так высоко вознесённым. Самуил Грейг с большой неохотой присоединился к ним и подписал прошение об отставке. Это был большой удар по самолюбию императрицы. Еще бы! Двадцать офицеров сразу подали в отставку!

При личном докладе Екатерине Грейг понял, что царица не уступит ультиматуму английских офицеров, который подрывал её самодержавную власть. Возмущённая императрица резко высказалась по этому поводу:

– Как эти люди, эти нищие, выпрашивающие у меня милости, смеют оспаривать моё право обращаться, как я хочу, с приглашённым мной гостем?

Вернувшись после аудиенции в Кронштадт, Грейг убедил своих соотечественников в бессмысленности их ультиматума, и они остались на службе, хотя и затаили в душе недовольство. А двоих, самых непримиримых капитанов, царица уволила.

7 мая 1788 года Пол Джонс отправился в Херсон. С ним ехал лейтенант Эдвардс в качестве адъютанта и переводчика. Екатерина вручила Джонсу две тысячи дукатов и хвалебное письмо для представления Потёмкину.

Через двенадцать дней Джонс въехал в Херсон.

* * *

А под Очаковом все ждали с надеждой и интересом прибытия Джонса. И было от чего. Николай Мордвинов, номинально командовавший Черноморским флотом, первоприсутствующий Черноморского адмиралтейского правления, будучи человеком инструкций и регламента, не проявлял активности в морских операциях у стен Очакова. Сидя в Херсоне, он издавал приказы, которые не всегда учитывали местную обстановку, и требовал их неукоснительного выполнения. В то же время под Очаковом собрались моряки, жаждущие дела. Все рвались в бой. В ожидании Пола Джонса Суворов писал Потёмкину: «Всемогущий Бог да благословит предприятия Ваши! Это, конечно, милостивый Государь, Пауль Ионс, тот американец, который опасно, чтоб и нас, трубадуров Ваших, не перещеголял». И в другом письме: «И князь Нассау, которому под рукой велел здесь приготовить возможные выгоды, и Пауль Жонс, и я, – какое же множество у Вашей Светлости трубадуров! Мило. Друг перед дружкой мы не оставим выказываться и, право, с прибавлением, доколе живы».

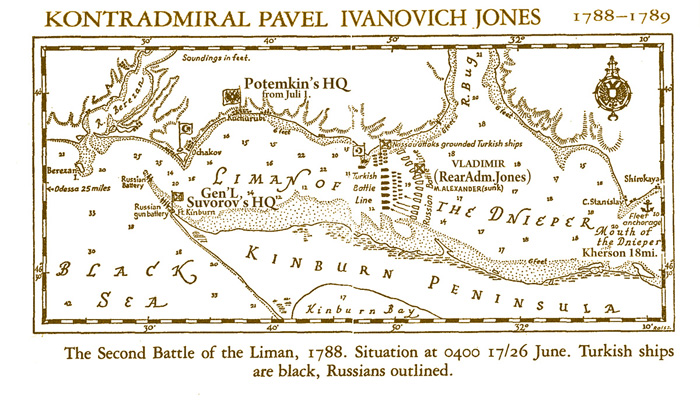

Карта морских сражений в Днепро-бугском лимане у Очакова в июне 1788 г.

Наконец-то в Херсон прибыл долгожданный Джонс. Но Потёмкин вместо того, чтобы вручить ему весь Черноморский флот, назначил Джонса командовать парусной эскадрой из семнадцати разных судов, в основном небольших. Вскоре из Херсона прибыли в Глубокую Пристань два новых корабля, один под командованием Мордвинова, а другой – Алексиано. Они, будучи в равных чинах с Джонсом, отказались ему подчиняться, но Джонс, опираясь на письмо Екатерины и поддержку Потёмкина, заставил их признать его права. Мордвинов тут же уехал обратно в Херсон, а Пол Джонс поднял свой флаг на корабле «Владимир». Это вызвало первую неприязнь у его соратников – морских офицеров.

Помимо корабельной парусной эскадры под стенами Очакова имелась ещё и гребная Лиманская эскадра из шестидесяти парусно-гребных судов, которой командовал честолюбивый авантюрист, немецко-французский принц Нассау-Зиген. Он также отказался подчиняться Джонсу. Так под Очаковом возник «парад адмиралов», каждый из которых хотел быть или самостоятельным, или командовать другими. Это Николай Мордвинов, Пол Джонс, Карл Нассау-Зиген, Марк Войнович и Панаиоти Алексиано.

С Мордвиновым мы уже познакомились. А вот краткие портреты других.

Панаиоти Павлович Алексиано был греком; волонтёром поступил на эскадру Григория Спиридова во время пребывания Балтийского флота в Средиземном море под командованием Алексея Орлова. Алексиано участвовал в Чесменском сражении. Командовал фрегатом, крейсировал у берегов Турции, овладел крепостью Яффа и участвовал во взятии Бейрута, за что был награждён орденом Святого Георгия Победоносца 4-го класса, который давался только за личную храбрость. До прибытия Джонса он командовал парусной эскадрой на Лимане, имея чин капитана бригадирского ранга. Теперь его сменил Джонс.

Карл Генрих Никола Оттон, принц Нассау-Зиген, был одним из потомков князей Нассау в Германии. Считая себя незаконно лишённым родового княжества, он всю жизнь пытался отсудить его, но ему это не удавалось. С пятнадцати лет Карл начал службу во французском флоте. Он участвовал в кругосветной экспедиции Бугенвиля, сражался потом против англичан в войне за независимость американских колоний, участвовал в осаде Гибралтара. В 1788 году принят на русскую службу в чине контр-адмирала. В общем, это был типичный авантюрист, искатель приключений, наёмник со скандальным характером и ловкий интриган, но храбрый и дерзкий, оправдывающий свою фамилию – «Зиген» по-немецки «победа».

Марк Иванович Войнович – граф, выходец из Далмации. На русскую службу вступил в 1770 году в Средиземном море во время пребывания там Балтийского флота; проявил себя храбрым и распорядительным командиром корабля. В 1780 году назначен командующим Каспийской флотилией. В адмиральском чине командовал Севастопольской парусной эскадрой Черноморского флота. Как поговаривали, графом он стал случайно, из-за описки в наградных бумагах во время Средиземноморской кампании.

Все эти лица враждовали между собой, не хотели никому подчиняться и плели интриги, чтобы «свалить» своего конкурента. И тогда же к ним добавился и Осип Рибас, который в 1777 году объявился в армии Потёмкина. Вскоре он получил чин бригадира, выполняя поручения главнокомандующего Екатеринославской армией Потёмкина. В 1788 году Рибас был одним из командиров в гребной флотилии.

С этими людьми Джонсу предстояло служить и воевать вместе. А они в первые же дни после приезда Джонса так перегрызлись между собой за первенство на море, что возмущённый Суворов вынужден был написать резкое письмо (25 мая 1788 года):

«Принц, господа Флагманы. Вам вызволять меня из затруднений, в кои Вы меня ввергли; тяжко мне, страшусь потерять столь драгоценные милости князя. Действуйте как знаете, укрепите меня и укрепитесь сами, я в отчаянии. Немедля задержите курьера, сговоритесь и с Рибасом».

* * *

Понимая, что он оказался в сложной обстановке, но, имея на руках письмо Екатерины и поддержку Потёмкина, Пол Джонс решил созвать военный совет и попытаться наладить отношения с подчинёнными. 31 мая на военном совете Джонс произнёс вступительное слово, которое, как ему казалось, должно было примирить всех «новоиспечённых» адмиралов:

– Господа, неожиданно призванный на службу ея величества, я вдвойне нуждаюсь в снисхождении, не зная вашего языка и обычаев. Я сознаюсь, что сомневаюсь в своих способностях, как следует исполнить обязанности, возложенные на меня высоким доверием ея величества. Но я рассчитываю на мое усердие и ваше милостивое содействие, а также на ваши благосклонные советы на пользу службы. Мы сошлись, господа, по серьезному делу. Мы должны разрешить вопросы, от которых зависит честь русского флота и интересы страны ея величества. Нам предстоит иметь дело с могущественным врагом… Мы должны порешить, что выйдем из борьбы победителями. Соединим все наши руки и сердца воедино. Будем выказывать только благородные чувства и отбросим от нас все личные соображения. Почести могут быть приобретены каждым, но истинная слава солдата или матроса состоит в пользе, приносимой отечеству.

После этого Пол Джонс рассказал своим коллегам-адмиралам о французской морской тактике, которую считал образцовой.

Однако они молча выслушали присланного им из Петербурга командующего и остались при своих взглядах и интересах. Пол почувствовал, что он остался в изоляции и не сможет приобрести среди них друзей. Но несколько ранее он встретился с уже известным тогда генералом Суворовым, и между ними вспыхнула искра дружбы.

Суворов и Джонс встретились 23 мая, о чём сообщил вездесущий Осип Рибас секретарю Потёмкина Василию Попову: «Александр Васильевич принял вчера Поль Джонса с распростертыми руками. Доверие, дружба установлены как с одной, так и с другой стороны».

Медаль в честь адмирала Джона Пола Джонса

Во время этой встречи Джонс посоветовал Суворову, командовавшему войсками на Кинбурнской косе, укрепить её западный конец, на что Суворов ответил, что он и сам знает об этом, но ничего не может предпринять без разрешения князя Потёмкина. Контр-адмирал Джонс несколько удивлённо сказал полководцу:

– Князь-фельдмаршал, конечно, слишком великий воин, чтобы не понять пользы предлагаемого шага.

– Однако, любезный адмирал, вы великий открыватель, обнаружив в Потёмкине великого воина, – ответил Суворов.

После этого свидания, 26 июня, Суворов написал князю Потёмкину письмо с восторженными словами об этой

встрече: «Здесь вчера с Пауль Жонесом увиделись мы, как столетние знакомые».

И тогда же Александр Васильевич направил краткое письмо принцу Карлу Нассау-Зигену:

«Адмирал Поль Джонс полагает, что было бы хорошо прикрыть Кинбурн несколькими кораблями, кои бы сами находились под прикрытием крепости и турок слишком близко к ней не подпускали. Ранг кораблей, равно как и вся операция, зависят от соизволения Вашего Высочества».

Но «Их Высочество» не соизволил и ответил Суворову, что «мой флот не может быть разделён». Обиженный полководец написал принцу резкое письмо:

«Его превосходительство Поль Джонс держался того мнения, что для защиты Кинбурна потребны несколько кораблей должного ранга, кои стояли бы на якоре под прикрытием крепостных пушек. Ваша позиция прекрасна, вы держите турецкую эскадру под угрозой и оттягиваете неприятеля от Кинбурна, но турки не будут вечно дремать и в самом недалеком будущем смогут убедиться в слабости наших стен, ежели вздумают подойти поближе, а особливо ежели северо-западный и северо-восточный ветры воспрепятствуют Вам прийти к нам на помощь. Но тут, Ваше Высочество, Вы, как моряк, принимайте надлежащие меры. Не мне, человеку сухопутному, вам указывать.

Целую Вас, любезный принц. А.С.»

Однако, наряду с первыми восторгами, появились и первые разочарования. Суворов попросил Пола Джонса как командующего парусной эскадрой прислать ему несколько судов для охраны слабой Кинбурнской крепости. Но Джонс занял оборону у Глубокой Пристани, ожидая нападения турецкого флота, стоящего у стен Очакова. Он отказал Суворову. Обиженный Суворов с присущей ему прямотой написал раздражённо Потёмкину: «Пол Джонс порядочная свинья. Едва начали, как он порадовал меня своей обороной».

С первых же дней князь Нассау-Зиген стал интриговать против Джонса и настраивать Потёмкина к негативному отношению к Полу. Остальные командиры пока что присматривались к нему. Только Суворов поддерживал Джонса, но тоже очень осторожно, как всегда, проявляя свою известную всем «военную хитрость».

Вскоре ещё один друг Суворова – Осип Рибас – посоветовал ему поставить батарею на самом конце Кинбурнской косы, чтобы держать под обстрелом узкий Очаковский пролив. Суворов последовал этому совету и очень кстати.

* * *

Очаковское сидение

Под Очаковом стояли –

много нужды принимали.

Свинцу-пороху теряли –

белы стены пробивали.

Белых стенок не пробили –

только турок раздразнили.

Народная песня об осаде Очакова.

А война, между тем, уже разгорелась. На неё, как осы на мясо, слетелись из всех стран авантюристы, неудачники и отверженные – открывалась широкая возможность показать себя всесильному князю Григорию Потёмкину и тем обеспечить хорошую карьеру: с чинами, званиями, орденами и деньгами. Здесь были: дипломат, писатель и друг Екатерины, французский принц де Линь; немецкий принц Ангальт-Бернбург, ближайший родственник Екатерины Второй; воинственный принц Нассау-Зиген, который не смог отвоевать свои родовые земли и поэтому шёл волонтёром ко всем воюющим монархам; греческий корсар Ламбро-Качони; испанец, авантюрист и великий интриган Осип Рибас, бывший правой рукой Алексея Орлова при поимке самозванки; американский корсар Пол Джонс; французские аристократы, бежавшие от ужасов революции, – графы Ланжерон и Дама, герцог Ришелье; множество других инородцев разных званий и сословий – англичан, итальянцев, греков и югославов; да и своих, прибалтийских немцев, было немало. Вся эта пёстрая компания, рискуя жизнью, занималась искательством славы, чинов, почестей и наград.

Духовным вдохновителем новой войны был Григорий Потёмкин. То, что не удалось Алексею Орлову – низвергнуть минареты со Святой Софии, водрузив на ней кресты, и создать новое греческое царство с внуком Екатерины Константином во главе, царица теперь поручила Григорию Александровичу. Князь Григорий разработал подробный план войны и теперь старался его осуществить.

…Статс-секретарь императрицы Александр Васильевич, работая, как всегда, во дворце рядом с кабинетом Екатерины, переписывал набело очередную пьесу царицы. Надо сказать, что Екатерина была неплохим драматургом и писала недурственные водевили, драмы и трагедии, а иногда сказки и либретто опер, которые потом ставились в дворцовых театрах. Александр Храповицкий, этот шустрый толстяк, вечно потный и пыхтящий от одышки, по заданию Екатерины подыскивал ей необходимую историческую литературу, переписывал и правил царицыны черновики, договаривался с театрами о постановке и вообще был близким доверенным Великой, с которым она была предельно откровенна. Высшим судьёй её произведений царица считала умнейшего и образованнейшего князя Потёмкина, которому посылались для отзывов все её литературные произведения. Но сейчас Потёмкин был далеко…

Роясь в дипломатическом сундуке в поисках нужного документа, Александр Васильевич наткнулся на пачку перевязанных листов. Стал читать: это был секретный план князя Потёмкина-Таврического по захвату персидских земель – воспользоваться бывшей там смутой, занять Баку и Дербент и, присоединив гилян, создать Новую Албанию для будущего наследия великого князя Константина, ожидавшего своего восшествия на греческий престол в Константинополе, когда русские возьмут его.

Штурм Очакова 6 декабря 1788 года. Гравюра А. Берга по оригиналу Ф. Казановы. 1792 г.

Захватив план Потёмкина, Храповицкий зашёл к Екатерине, чтобы узнать, что с ним делать. Царица в этот час как раз читала записку князя Вяземского с возражениями на этот план. Передав записку Храповицкому, она повелела читать её вслух и высказывала свои замечания, отметив, что князь Вяземский, как многие другие, не очень дружелюбен к Потёмкину и постоянно мешает его начинаниям.

Прервав Храповицкого, Екатерина сказала:

– Князь Вяземский, граф Захар Чернышев и Никита Иванович Панин во всё время войны разные делали препятствия и остановки; решиться было должно дать полную мочь Григорию Потёмкину, Александру Румянцеву – и тем кончилась бы война. Много умом и советом помог князь Григорий Александрович Потёмкин. Он до бесконечности верен, и тогда-то досталось от меня Чернышеву, Вяземскому и Панину. Ум князя Потёмкина превосходный, да ещё был очень умён граф Орлов, который подъущаем братьями шёл против князя Потёмкина в худом правлении частью войска, то убеждён был его резонами и отдал ему всю справедливость. – Царица глотнула кофе, немного задумалась, а потом промолвила:

– Фёдор Орлов не так умён, а Алексей Орлов совсем другого сорта. Князь Потёмкин глядит волком и за то не очень любим, но имеет хорошую душу: хотя даст щелчка, однако же сам первый станет просить за своего недруга.

Храповицкий вежливо согласился с царицей, сказав, что он в восторге от князя Григория – этакой широты знаний и глубины он ещё не встречал среди русских. Императрица милостиво улыбнулась, потом порылась в ящике рабочего стола, взяла одну из многочисленных золотых табакерок и подарила Храповицкому. Смущённый Александр Васильевич робко принял дар, рассыпаясь в благодарностях. Царица рассмеялась:

– Полно, Александр Васильич! Бери подарок – это за хорошую работу. И не смущайся. Дай Бог, вырастешь на службе – будешь получать награды подороже; вот как намедни Дмитриев-Мамонов подарил князю Потёмкину золотой чайник с надписью: «plus unis par le cocur, que par le sang»…

Екатерина задумалась, как бы уходя в прошлое, ухватилась за прерванную нить беседы, вспомнив Потёмкина:

– В делах надобно держаться за корень, а не за ветви, – произнесла она. – Доказательство: князь Потёмкин, который имел много неприятностей. – Она снова задумалась, видимо, ей не хватало князя и его советов – от Потёмкина давно не было писем, и Екатерину волновало: что же там на юге? – Пойди займись делами, – обратилась она к Храповицкому, – а я немного передохну. Вот возьми, дай в переписку.

Александр Васильевич вышел к себе в кабинет и передал секретарям для переписки набело «Рюрика» и «Олега» – сочинения царицы с поправками Потёмкина.

К вечеру Александр Храповицкий снова был у царицы. Она с восторгом, как знаток, показывала ему антики, привезённые из Парижа, и рассказывала о них. Потом они занялись обычным делом – чтением перлюстрированных писем, идущих как за рубеж, так и внутрь империи. На этот раз с интересом прочитали письма Фиц-Герберта в Лондон к Элису и принца де Линя к графу Сегюру – и все о Потёмкине, и все наветы на него, как будто все корреспонденты знали заранее, что их письма прочитываются императрицей и поэтому специально чернили князя.

* * *

Екатерина совершала утренний туалет. Велела позвать Храповицкого. Во время волосочесания они обговаривали многие дела, не составлявшие государственной или лично царской тайны. Снова царица вспомнила о Потёмкине, о полуденном крае, который он подарил России и где сейчас воевал турок, чтобы расширить эти благословенные края.

– Здесь, в столице, живём в ожидании хорошей погоды, – мечтательно произнесла императрица. – Хорош будет по местоположению Екатеринослав. Сколько комедий ты, Александр Васильевич, переписал? – вдруг переменила тему Екатерина.

– Четыре конченных и две неконченных – итого шесть.

Внезапно она вернулась к южным краям:

– Жаль, что не тут построен Петербург, ибо, проезжая сии места, воображаются времена Владимира Первого, в кои много было обителей в здешних странах. Теперь там нет татар и турки не те. А Таврида!..

Вспомнив о Тавриде, Екатерина оживилась, перед глазами поплыли зелёные горы с залитыми солнцем вершинами, синее море, жаркое солнце…

– А помнишь наше путешествие по Тавриде? – Храповицкий согласно кивнул. – Сколько страху я нагнала на всех, когда отправилась в Бахчисарай в сопровождении отряда вооружённых до зубов татар. – Александр Васильевич напомнил, как дрожала от страха иностранная свита, все эти франтоватые де Лини, да и граф Фалькенштейн, за именем которого скрывался австрийский император Иосиф Второй, сам праздновал труса.

– Граф Фалькенштейн при сем случае сказал, что в этом предприятии того более смелости духа, нежели в настоящем совершения, – не без гордости произнесла царица. Храповицкий заметил, что всем известна храбрость и мужество матушки и её приязнь к южным краям, но вот что-то её близкие сановники, например, граф Дмитриев-Мамонов не в восторге от этого приобретения.

Царица с жаром заспорила о Тавриде, описывая достоинства этого края.

– Предки дорого бы заплатили за это, но есть люди мнения противного, которые жалеют ещё о бородах, Петром Первым выбритых. А Дмитриев-Мамонов молод и не знает ещё тех выгод, кои появятся через несколько лет,

– заключила разговор Екатерина. – Иди, готовь бумаги для работы.

Храповицкий ушёл в кабинет Екатерины, куда вскоре пришла и царица. Она села за столик и задумалась. Потом, очнувшись, улыбнулась своим мыслям, сказав, что снова хочет повторить Чесму, для чего дала указ готовить Балтийский флот к новому походу в Архипелаг, но не знает, пока, кому его вручить.

– А может, снова братьям Орловым? – бросила она вскользь. – Пожалуй, это мысль. Села писать собственноручно дружеские письма Григорию и Алексею. Закончив, сказала:

– Одно их имя прибавит вес и меру морского вооружения.

Пока писала письмо князю Потёмкину, послала Храповицкого за новыми депешами. Александр Васильевич вскоре вернулся, принеся неприятную записку от коменданта дворца о том, что с крыши упал кровельщик и разбился:

– Друг мой, пришёл ты некстати! Не дадут кончить несчастного письма, – резко бросила Екатерина и откинулась на спинку.

Прошло минут десять. Храповицкий, сробев, молчал, наконец царица, отошедши, сказала:

– Извини, Александр Васильич. Погорячилась я. Но волнуюсь – ничего нет от князя. Что там с турками?

* * *

А меж тем дела на юге разворачивались слабо. Наступил 1788 год. Больше полугода шла война с турками, а успехов особых не было. 4 марта Екатерина подписала рескрипты обоим маршалам: Украинской армии во главе с Румянцевым прикрывать Польшу и действовать между Днестром и Южным Бугом, привлекая на себя силы неприятельские, а Екатеринославской под вождением Потёмкина – оборонять Крым и брать Очаков. Хотин и Белград должны были взять австрийцы (Екатерина, смеясь, повелела в бумагах везде писать не Хотин, а «на славянский лад» – Хотин, а то и Хотим).

Храповицкий доложил бумаги, присланные от графа Александра Безбородко из Министерства иностранных дел, кои императрица слушала с нетерпением: английское правительство отказало в найме их транспортных судов для русского флота. Екатерина сморщилась от неудовольствия и велела:

– Спросить в Лондоне, не откажут ли в провизии и воде? – Подумав, она продолжила:

– Поступок Англии доказывает теперь, что английский посол в Константинополе не сам собою действовал в возбуждении турок против нас; во что бы то ни стало суда транспортные сыщем, в крайности наложить эмбарго на купеческие, в Кронштадт приходящие.

Сражение на Очаковском лимане в июне 1788 года.

Но через несколько дней, поразмыслив, царица велела письмо в Англию не посылать. «Оно слишком круто, – сказала Екатерина, – а я могу с детства все вещи рассматривать с двух сторон: сейчас нам такой поворот дела не нужен».

Начали просматривать перлюстрированную почту. Прочитав письмо графини Пассек, матушка императрица возмутилась:

– Она стоит того, чтоб её запереть, но по старости её лет пусть свой век доживает. Как можно говорить о корыстолюбии графа Румянцева-Задунайского? А это что – князь Потёмкин-Таврический морит солдат голодом и болезнями! - Екатерина чертыхнулась, потом перекрестилась, чтоб отогнать нечистую силу, и снова заговорила возбуждённо, нюхая табак и чихая:

– Эх, где же моя старая гвардия, самые горячие головы? Теперь уже таких нет. Один князь Потёмкин. Раньше таковы были: князь и графы Орловы, Захар Чернышев, Пётр Иванович Панин; князь Михаил Никитич Волконский здраво мыслил, но был ласкатель. У Муравьёва был ум математический, Чичерин умел разобрать дело avee son esprit de justice1; Елагин хорош без пристрастия; теперь нет таких голов; la tйte chaude a ses avantares2. Граф Румянцев-Задунайский имеет воинские достоинства, недвояк и храбр умом, а не сердцем. Граф Кирилл Григорьевич Разумовский не глуп, но имеет испорченное сердце.

Выговорившись, она наконец успокоилась, и они снова занялись драмами и трагедиями царицы.

…Прошло несколько дней. Храповицкий опять, как всегда, был в приёмной у царицы, ожидая приглашения. Войдя, поздравил с праздником. Екатерина встретила его с улыбкой, и во всём её облике чувствовалась умиротворённость.

– Теперь я успокоилась, – сказала она, – а то два месяца не было верного известия из Константинополя и докучали разные отношения европейских держав. Теперь

1 – юридическим умом.

2 – холодная голова при любых обстоятельствах.

всё объяснилось: надо брать Очаков и предусмотреть мирный трактат, чтоб прекратить все препятствия и недоразумения; теперь сами за сие взялись. Молдавию и Валахию оставить независимою для будущей греческой империи под названием Дакия. – Храповицкий ещё раз подивился познаниям матушки Екатерины в истории и отметил это в комплименте.

После этого Екатерина вместе с Храповицким внимательно изучала план нового Архипелагского похода, разработанный Грейгом. Самуил Карлович после резкого выступления графа Панина против отдачи эскадры братьям Орловым был назначен возглавить эту экспедицию. План адмирала предусматривал разгром турок одним ударом: захватом с моря их столицы – Стамбула. Хотя с Чёрного моря Константинополь ближе, да и Босфор короче, и поэтому прорыв отсюда безопаснее, но Черноморский флот ещё слаб для этого. Грейг предложил другой вариант: переход Балтийского флота в Архипелаг, а оттуда – прорыв через Дарданеллы в Стамбул и захват столицы десантом. Но это был и опасный путь: пролив узкий и длинный, с двух сторон его охраняло множество батарей. Однако Грейг считал этот план выполнимым: твёрдость воли, храбрость русских моряков и солдат и меткость корабельных орудий. Он уже втайне готовил эскадру к походу. Чтобы разгромить турецкие батареи, на корабли грузились разрывные бомбы, зажигательные брандскугели и каркасы.

Екатерина, сомневаясь в осуществлении этого плана, послала его на рассмотрение своему всегдашнему наперснику Потёмкину. Князь прислал учтивый, но резко отрицательный отзыв, сказав, что русский флот будет уничтожен прежде, чем дойдёт до Мраморного моря. Грейг настаивал на своём и продолжал готовить флот к этой экспедиции. Поэтому, ещё раз тщательно рассмотрев план, царица согласилась с ним.

29 апреля 1788 года императрица, получив депеши, сказала статс-секретарю:

– Австрийцы, разбив пашу, заняли Яссы и взяли в полон господаря. Турки отклонились от Хотина и бросились к Бендерам и Очакову; дай Бог, хорошую там погоду, чтоб не было там болезней, чтоб князь скорее взял Очаков.

Екатерина очень нервничала; южные армии что-то медлили, к середине года они только продвинулись к турецким территориям: Румянцев вышел к Днестру на севере Молдавии, а Потёмкин подтягивался к Очакову. Она опасалась второй войны – со шведами, потому и торопила князя Потёмкина.

На следующий день переехали в Царское Село, где было поспокойней и легче дышалось.

Как-то в начале мая Храповицкий снова приметил беспокойство императрицы: она встала очень рано и была пасмурной. С неудовольствием поговорила с графом Безбородко. Когда Александр Васильевич осторожно заметил матушке, что ей, видно, нездоровится, Екатерина ответила:

Императрица Екатерина Великая.

– Они в Совете всё останавливают: сбили было Пола Жонеса, насилу поправила. Теперь набивают голову Грейгу. – Я не знаю, кто делает каверзы, но могу назвать его канальею, потому что вредит пользе государства; я сказала сие графу Безбородко, qu’il dise а qui voudra l’entendre.

С некоторых пор царицу стал раздражать созданный когда-то давно Тайный Совет: что-то он стал забирать слишком много власти, мягко напоминая ей, что она взошла на трон благодаря членам Совета. Но Екатерина уже не была той сговорчивой принцессой, которая соглашалась со всеми предложениями, только бы стать царицей. Теперь это была Владычица России, Самодержица, и она довольно твёрдо укрепляла это, отменяя решения Совета.

К вечеру, по секрету, матушка дала Храповицкому прочитать письмо, полученное от Григория Александровича из-под Очакова: «Дела много, – писал Потёмкин, – оставляю злобствующих и надеюсь на Вас, Матушка. Принц де Линь, как ветряная мельница: у него я то Терсит, то Ахиллес».

– Конечно, князь может надеяться: оставлен не будет, – промолвила императрица после чтения письма, – он не узнает другого государя; я сделала его из сержантов фельдмаршалом; не такие злодеи у него ныне, каковы были князь Орлов и граф Никита Иванович Панин; у тех качества я уважала. Князь Орлов был gйnie2, силён, храбр, решим, mais doux comme un mouton, il avoit de coeur d’une poule3; два дела его славные: восшествие и прекращение чумы; первое не может быть сравнено с восшествием Елисаветы Петровны. Тут не было неустройства, но единодушие. – Екатерина на мгновение замолчала.

1 – Который говорит, что нужно подождать.

2 – гений.

3 – Но, имея мягкость барона, обладал сердцем курицы.

– Вашего Величества имя тут действовало, – воспользовался паузой Храповицкий.

– Меня знали восемнадцать лет прежде. Alexis Orloff n’a pas mйme le courge1, и во всех случаях останавливается препятствиями.

Храповицкий заметил, что царица снова взгрустнула, задумалась, возможно, вспомнив князя Григория Потёмкина, и он, чтобы не мешать её грёзам, углубился в чтение новой трагедии Екатерины, подумав о том, что, видимо, недаром при дворе ходят слухи, что царица одного Григория поменяла на другого: тайно развелась с князем Орловым и тайно же обвенчалась с князем Потёмкиным. Но, кто его знает?

В конце мая беспокойство матушки усилилось двумя обстоятельствами: при перлюстрации писем обнаружено, что граф Румянцев-Задунайский не съехался с князем Потёмкиным-Таврическим в Смелянчине, отговорившись болезнью, – видно, чёрная кошка пробежала между двумя командующими; а в письме датского министра в Стокгольме сказано, что король шведский сильно вооружается и имеет для войны нужные деньги, но опасается сам начать войну и ждёт нападения России. При вечернем волосочесании императрица сказала Храповицкому, что то же доносит и граф Разумовский, и надо ждать войны со Швецией.

Медаль "За храбрость на водах очаковских 1 июня 1788 г."

На следующий день во время доклада граф Безбородко выбежал от Екатерины в приёмную и поручил Храповицкому от имени царицы написать и доставить Грейгу указ, чтобы в ожидании нападения шведов отрядить скорее три лёгких судна для разведки и примечания тамошних приготовлений. Назначено одному из них идти к Свеаборгу, другому - в Карлскрону, а третьему крейсировать в Ботническом заливе, чтобы скорее и достовернее могли доставлять сведения.

Наступило долгожданное лето. Начался июнь – царство белых ночей. Но долгое солнце почему-то не согревало царицу – ей было зябко и уныло. Что-то принесёт это лето?

А известия с Юга были неутешительны. Потёмкин обложил Очаков, но брать с ходу не решился. Началась долгая, изнурительная осада крепости, которую потом назвали «Очаковским сидением».

Сражения на Лимане

Сражения на Лимане

Мы, други, летали по бурным морям,

От родины милой летали далёко!

На суше, на море мы бились жестоко;

И море и суша покорствуют нам!

Константин Батюшков. «Песнь Гаральда Смелого».

Две самые большие реки Причерноморья – Днепр и Южный Буг, сливаясь, образуют длинный и узкий залив, идущий с востока на запад – к Чёрному морю. В те времена он назывался коротко и звучно – Лиман, что по-гречески означает «гавань». Выход в Чёрное море образован узким Очаковским проливом, ограниченным с севера глубоко вдающимся мысом, на котором располагалась мощная турецкая крепость Очаков, а с юга – загибом западного конца длинной Кинбурнской косы, на которой была построена слабая русская крепостца Кинбурн. Обе крепости противостояли друг другу, подвергаясь иногда набегам кораблей враждующих сторон.

Некоторые горячие головы, в основном из зарубежных «искателей счастья», подталкивали Суворова взять штурмом Очаков, предварительно обложив его с севера. Но Потёмкин хорошо понимал, что эту мощную твердыню не взять, пока не будет прекращён с моря подвоз турецкими судами войск, боеприпасов и снабжения. Поэтому он оттягивал штурм Очакова, ожидая, что русский Лиманский флот уничтожит турецкий и перекроет снабжение Очакова. Его за это обвиняли в трусости и бездарности, но «очаковское сидение» продолжалось.

Но вот, наконец-то, настали исторические дни: 7 июня 1788 года состоялось первое морское сражение у стен Очакова. Накануне Суворов посетил флагманский корабль Пола Джонса, проехав в лодке тридцать миль от Кинбурна до Глубокой Пристани. Встретились два друга, и началась задушевная беседа. Джонс пожаловался Александру Васильевичу на происки Нассау-Зигена. В ответ он услышал от Суворова:

– Потёмкин почему-то хочет угодить Нассау-Зигену и вас не любит. Напротив, Нассауского он любит, но не доверяет ему. Этого довольно – горю не поможешь!

Пол Джонс снова стал говорить о несправедливости, на что Суворов ответил с горечью:

– На войне рискуешь не только раной и жизнью. Но несправедливость может быть хуже пули или меча.

Пол Джонс, понимая ограниченную маневренность парусной эскадры, чтобы как-то проявить себя, решил перейти на более подвижную гребную, которой командовал Нассау-Зиген.

Турецкая эскадра атаковала русскую, но потерпела поражение: три судна взлетели на воздух, а остатки её сбежали под крепостные пушки Очакова.

Обрадованный этой первой победой, Суворов написал своему другу Полу Джонсу:

«Премногим обязан я Господину Адмиралу за его письма и молю его оставаться мне другом, как прежде. Прошу Его Превосходительство простить мне, что позабыл я его среди героев 7-го июня, совершенно не зная, что он находился в гребной эскадре».

Из-за соперничества адмиралов Суворов получил от принца Нассау-Зигена искажённое сообщение о сражении, в котором не был упомянут Джонс, и был вынужден извиниться.

При этом Суворов, «на всякий случай», польстил Нассау-Зигену и Роже Дама, но не без иронии, написав в письме принцу:

«Тысяча благодарностей, Ваше Высочество, за копию вашей реляции, она ясна, точна и поучительна, в ней превосходное собрание Ваших подвигов. Целую господина переводчика храброго графа Роже…»

Тогда же Александр Васильевич попросил у принца в помощь Кинбурну запорожские лодки, на которых храбро сражались «верные запорожцы».

«Против мелких бусурманских судов кажется мне полезным выдвинуть к блокфорту мои три запорожских судна. Не будете ли, Ваше Высочество, иметь милость подкрепить их тремя другими запорожскими судами, а в начальники им дать славного партизана, если возможно, Ивана Чобана, что вернулся из-под Очакова».

А 10 июня хитрый Суворов ещё раз попросил у принца прислать ему запорожцев, польстив честолюбивому принцу предварительным комплиментом: «Поздравляю Вас, дорогой Принц. Уже сияют в будущем следствия Вашей победы, пусть я и никудышный моряк, но сие внятно и мне. Старый Гассан вполне прикрыт своей крепостью. О, как бы желал я быть с Вами на абордаже».

За первую победу на Лимане Екатерина отметила командиров высокими наградами: принца Нассау-Зигена – орденом Святого Георгия Победоносца 2-го класса, бригадира Рибаса – Святого Владимира 3-й степени, контр-адмиралов Мордвинова и Джонса – Святой Анны; Алексиано был пожалован в контр-адмиралы.

А вот и первые впечатления Григория Потёмкина, высказанные им в письме Екатерине, которое она получила 15 июня: «Турки не те, не боятся пушек, чёрт их научил; у Поль Жонеса офицеры не хотели быть в команде, шли в отставку, но бригадир Рибас всех уговорил и больной был в сражении».

Не находя себе друзей среди адмиралов и высших морских офицеров, своих коллег по флоту, Пол Джонс сдружился с запорожцами, которые были ему сродни по духу: такие же смелые, отчаянные, авантюрные, с теми же пиратскими наклонностями, что и он. Одному из их предводителей, Ивану Чобану, Джонс в знак дружбы подарил кортик с надписью «Ивану – Джонс».

Через несколько дней после сражения 7 июня до Суворова стали доходить слухи о разговорах, что его батарея на Кинбурнской косе хорошо бы послужила победе, и что адмиралы ведут между собой жаркий спор о том, кто первый посоветовал Александру Васильевичу поставить эту батарею. Возмущённый такими мелочными дрязгами, Суворов написал 14 июня большое письмо Рибасу, в котором резко выразился по этому поводу:

«Касательно батареи … со мной следовало бы посоветоваться первым. Вы уже не мальчик, и поймете причину. Три персоны тут ролю играли: 1. ах, ура-патриот , меня затмил, Сэр Политик и Поль Джонс – двое последних на вершине блаженства, противно доблести и приличиям так и сыплет наградами за грядущие услуги. Не могу же я во всем ошибаться; либо Поль Джонс у Сэра Политика на поводу идет, либо он сам мошенник, а может статься и оба. Поль Джонс бредил здесь батареей на косе, до сего времени исполнить сие не было возможно, ничто не решено, дыры латаем спустя рукава, а Поль Джонсу и на руку – оборона. Причина – с какой ему стати обжигать себе нос, он пишет мне про батарею словно министр. Я не обращаю внимания, мы в переписке не состоим, но я отбрасываю холодность и отвечаю: «Господин Адмирал! Простите, что с опозданием пишу Вам по столь важной и полезной материи. Да, в соответствии с желанием Вашего Превосходительства батарея может быть построена с тем, чтобы сжечь раскаленными ядрами все корабли неверных, коих фарватер лишь в 2 1/2 верстах от косы. Когда морское сражение будет выиграно, Вы будете преследовать их флот, бегущий в беспорядке. Сделайте милость, известите меня заранее, поскольку ежели я поспешу, они выведут нас из строя до назначенного Вашим Превосходительством срока»…

…Поль Джонс страшится варваров, служба наша ему внове, делать ничего не желает, а посему батарея – повод для проволочек или для того, чтобы сказать на мой счет, что я ничего делать не желаю. Вот тайна англо-американца, у коего вместо Отечества – собственное благополучие»…

16 июня турецкий флот вошёл в Лиман и стал на якоря у стен Очакова. Но флагманский корабль при этом сел на мель. Пол Джонс стоял со своей эскадрой далеко, поэтому не вступил в бой.

Ночью Джонс явился к запорожцам Ивана Чобана со своим переводчиком Эдвардсом. После ужина с выпивкой он предложил казакам на их лодке «прокатиться» к турецкому флоту. Казаки обвязали вёсла соломой и погребли к самому большому кораблю. Джонс написал на его борту «Сжечь. Пол Джонс».

Наутро турецкий капудан-паша, желая отомстить за предыдущее поражение, двинулся навстречу русскому флоту. Завязалось жесточайшее сражение, в котором гребной флотилией командовал Нассау-Зиген, а парусной эскадрой Пол Джонс. Контр-адмирал Джонс пошёл на сближение с турецкой эскадрой, но в бою сразу же потерял фрегат, а несколько больших турецких кораблей сели на мель против Кинбурна. Джонс рассчитывал, что потом русские моряки снимут их с мели и приобретут трофеи.

Рано утром 18 июня контр-адмирал перешёл на малое судно, которым командовал Корсаков, и велел своим морякам захватить все суда, севшие на мели. Корсаков захватил фрегат и корвет. Но позже к месту сражения подошёл скрытый враг Пола Нассау-Зиген с гребной флотилией. Его суда начали обстреливать все сидевшие на мели турецкие, сжигая их. Когда Пол Джонс обвинил Нассау-Зигена в бессмысленном поджоге уже захваченных турецких судов, принц Карл сослался на распоряжение Потёмкина, якобы данное ему ранее, – не брать в плен турецкие суда.

Нассау-Зиген принц Карл-Генрих-Николай-Оттон (1743-1808)

В панике ночью остатки турецкого флота бежали в море через узкий Очаковский пролив, где их добивали пушки Суворова, поставленные на западном конце Кинбурнской косы. На следующий день побоище продолжалось, турецкие суда горели, как факелы. Всего за три дня сражений, 7, 17 и 18 июня, было сожжено и потоплено семь кораблей, два фрегата, восемь шебек и прочих судов, а один пятидесятипушечный корабль захватили в плен. Флаг этого корабля доставил Потёмкину граф Дама, который был обласкан князем.

Это был сокрушительный разгром турецкого флота с минимальными потерями русских – один фрегат и шесть малых судов.

19 июня Суворов приступил к осаде Очакова.

* * *

По-разному была оценена эта победа. Екатерина считала её «второй Чесмой». Она наградила Джонса высоким военным орденом – Святой Анны 1-й степени. Основная слава победы досталась принцу Нассау-Зигену. Суворов в письме Рибасу в присущей ему образной манере так отозвался о своём друге: «Пол Джонс храбрый моряк, прибыл, когда уже садились за стол, не знал по какому случаю надо, верно, думал тут найти англичан». Но полководец был не прав и вот почему.

После сражения Пол Джонс приготовил для Екатерины реляцию. Один экземпляр он послал Мордвинову, а второй – Потёмкину. Но ещё раньше свой рапорт передал Нассау-Зиген, уже успевший оклеветать Джонса перед князем. В своём отчёте принц Карл приписал победу над турками себе, даже не упомянув Пола. Князь Потёмкин принял рапорт Нассау-Зигена, а отчёт Джонса велел уничтожить, второй же экземпляр переделать. Но гордый и независимый Джонс отказался это сделать, тогда Потёмкин распорядился уничтожить оба экземпляра рапорта Джонса. В Петербург императрице была выслана реляция принца Карла Нассау-Зигена. После этой серьёзной размолвки Григорий Потёмкин невзлюбил строптивого Джонса. Эта несправедливая, но официальная оценка действий Пола и дошла до слуха Суворова.

Горячий и беспокойный Джонс не остановился на этом. Будучи в Херсоне, он встретился с обер-камергером польского короля французом Литльпажем и попросил его передать свой рапорт царице. Литльпаж посоветовал Джонсу не портить окончательно отношения с всесильным князем Потёмкиным, но в ответ услышал:

– Дело не в Потёмкине, а в Нассау-Зигене. Я претерпел от него столько, сколько не выдержал бы ни от одного человека в здравом разуме. Пора положить этому конец. У него нет ни чести, ни правдивости, ни способности. Сейчас он вас целует, а через минуту готов зарезать. Хуже всего, что он даже не имеет храбрости, которая часто заменяет все доблести. Он же просто подлый трус.

Получив от принца Нассау копию его реляции о победе 18 июня, Суворов с присущей ему откровенностью и иронией написал в ответ:

«Ваша реляция не дает о Вас ни малейшего представления, это сухая записка без точности, большинство лиц изображены без жизни… Россия никогда еще не выигрывала такого боя. Вы – ее слава!.. Начать надо было так: «отдав приказания, я двинулся вперед, заря занялась, я бросился в атаку…», в середине поставить: «их лучшие корабли преданы огню, густой дым восходит к небесам…», а в конце: «Лиман свободен, берега вне опасности, остатки неприятельских судов окружены моей гребной флотилией».

Довольно, принц, Вы великий человек, но плохой художник. Не сердитесь».

Узнав о недостойном поведении принца Нассау и его попытках приписать победу 18 июня только себе, раздражённый Суворов написал своему сердечному другу Рибасу:

«18 июня Блокфорт бой выиграл. Нассау всего-то поджег то, что уже разорили да пулями изрешетили. Я протест изъявляю, а в свидетели возьму хоть Превосходительного адмирала Поль Джонса. Я же Нассау 3 приказа послал наступать… Гребная эскадра, как бы там ни было, ни за что бы тогда неверных не настигла. Они бы до последнего своего судна спаслись за 3 часа до прихода Нассау, коего зашвырну я выше Ваших облаков в эфир бесконечный, ради славы флота, ради собственной его славы и духа сопернического…

Я русский, не стану я француза или немца оскорблять. Злословить можно…

Разбранили меня также в газете. Нет, лавры 18 июня – мои, а Нассау только фитиль поджег, а скажу и более – неблагодарный он!

… Когда останусь жив, буду я у Князя. Я русский, не потерплю, чтоб меня теснили эти господа».

* * *

Вскоре между адмиралами снова начались склоки. Нассау удалось окончательно настроить Потёмкина против Джонса, который не хотел признавать дисциплины. Пол поссорился со всеми, писал жалобы в Петербург и яростно ругал всех в своём журнале1. И хотя Карл Нассауский плёл интриги против него и клеветал на Джонса Потёмкину, но он довольно точно описал Пола Джонса: «Как корсар он был знаменит, а во главе эскадры он не на своем месте». Это была, действительно, «помесь волка с джентльменом»: Джонс во многих случаях, особенно с женщинами, вёл себя как джентльмен, но в порыве гнева был свиреп, как матёрый волк. Его необузданное честолюбие, нежелание подчиняться кому бы то ни было, безумная храбрость напоминали характер и поступки одинокого волка.

Пол любил театральность. Чего стоит «вояж» контр-адмирала ночью на лодке к турецким судам? Этот показной жест, типичный для пирата, был недостойным адмирала, который должен командовать эскадрой в сражении, а не бессмысленно рисковать в одиночку.

На своём судне, да и во время боя, Пол одевал богатый кафтан, расшитый золотом, пальцы его украшали дорогие перстни, а голову – шотландский колпак, охваченный золотым обручем, воздетым на его голову французским королём. Даже друг Пола Суворов не любил эту черту его характера и часто в переписке называл Джонса «французским кавалером» или «Доном Жуаном».

Мемориальная доска в честь адмирала Пола Джонса в Санкт-Петербурге

Оставшись фактически не у дел, Джонс строчил свой журнал. Из всего русского языка он усвоил только площадную брань, поэтому его журнал пересыпан русскими ругательствами, и даже после смерти Пола долго не публиковался. В перерывах между боями этот неугомонный человек разрабатывал чертежи корабля нового типа или вынашивал планы завоевания Индии Россией с помощью флота и с его главным участием.

Под стать Полу Джонсу были и другие иностранные волонтёры, особенно граф Дама. Получив за участие в сражении на Лимане орден святого Георгия Победоносца 4-го класса, Дама возомнил себя великим воином и стал поучать других. Во время внезапной высадки турецкого десанта на Кинбурнскую косу 27 июля, когда Суворов был ранен и чуть не попал в плен, Дама, будучи его адъютантом, пытался давать советы генерал-аншефу Александру Васильевичу. Разгневанный генерал вылил всё своё возмущение в письме другу Рибасу:

«… Проклятые волонтеры, самый проклятый – Дама, словно мне равный. Хоть бы и Князь. Титул предков ничто, коли не доблестию заработан.

Сопливец Дама возомнил, что мне равен, подходит и кричит мне: «Сударь!» Хотя бы Светлейший воздал по заслугам молодому человеку, я был не хуже их флагмана, – не человек, а шляпа одна, и сказать Вам не могу, берется в полный голос распоряжаться, русские слышат язык французский словно от играющего свою роль актёра, а меж тем, я, командующий, ни на мгновение ни единого слова, кроме его приказов, услышать не могу. Я в бешенство пришел…»